【はじめに】ゲームボーイとは

みなさん、こんにちは!BEEPスタッフです。

好評いただいている「名作紹介」シリーズ、今回は「ゲームボーイ名作」編になります。

BEEPスタッフが趣味で選ぶ!ファミコンソフトの名作BEST3!!(その1)

BEEPスタッフが趣味で選ぶ! スーパーファミコンの名作ソフト【その1】

何を隠そう『ゲームボーイ』は今年で発売35周年、「機械」としてはすっかりおじいちゃんです。

時の経過とともに、プレイするのも難しくなってきていますが、GBには歴史に名を残す数々の「名作」ソフトがたくさんあるわけです。

レトロゲームを得意としている弊社としては、ぜひ皆さんにそれを知っていただきたい!

というわけで、数ある名作の中から、メジャーなものから、隠れた名作、はたまた個人の趣味全開でピックアップしてご紹介したいと思います。

歴史や遊ぶ上での「注意点」や「もっと楽しくなる情報」もお伝えしたいと思いますので、お付き合いいただけますと幸いです。

ゲームボーイの歴史と背景

1980年、アナログゲームメーカーの老舗だった任天堂は、マイクロコンピューターを搭載し、

ゲームをしないときはデジタル式クォーツ時計として使用できる『ゲーム&ウオッチ』を発売します。

その高級感のあるデザインと単純ながらも洗練されたゲーム性が高く評価され、

全世界で「4000」万台以上を売り上げ、ゲーム機事業を確立し『ファミリーコンピューター』の開発につながっていきます。

時は進んで、1989年。『ファミコン』全盛期の真っ只中に、『ゲーム&ウオッチ』後継機として『ゲームボーイ』が登場することになります。

こちらも爆発的なヒットを飛ばし、ライバルのセガ『ゲームギア』やATARI『Lynx』等が追従していくことになります。

ライバル機の『アタリ Lynx』と『セガ ゲームギア』

初代ゲームボーイの特徴

最大の特徴は「カセット」を交換して、複数のゲームを遊ぶことができる点でしょう。

当時、これを携帯機で可能にしているゲーム機はほとんどありませんでした。

ずっしりと大きい本体は、グレーのボディカラー、A・Bボタンの「赤色」ポイントカラーで、シックな印象のデザインになっています。

画面は少し「緑」掛かったモノクロで、今では当たり前についているバックライトもありません。

使用している液晶の影響で残像も激しく、現代と比較するとかなり見づらいものでした。

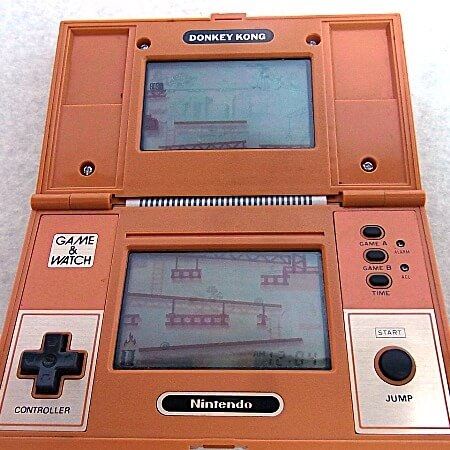

『ゲーム&ウオッチ』のシリーズの一つで『ドンキーコング』等がリリースされた『マルチスクリーン』から、「十字キー」が継続して採用されており、あえて語るまでもなく操作性はばっちりです。

また、「通信ポート」が実装されていることも特徴で、専用の『通信ケーブル』を接続することで、友人同士での対戦や強力プレイ等を楽しむことができます。

GWの『ドンキーコング』は十字キーが初めて採用されました。

懐かしさ溢れるドット絵とBGMの魅力

携帯機ではあるものの、『ファミコン』より後にリリースされたことから、CPU・メモリの性能が高く、画面表示ではテレビ画面を使える『ファミコン』には劣るものの、アニメーションの滑らかさは上回っていました。

4階調(黒、濃灰、薄灰、白)という、非常に「少ない色数」で表現されるドット絵は魅力たっぷりがあり、ノスタルジーに浸れます。

音源についても『ファミコン』とほぼ同等の音を出すことができます。

また、FCの音源は「モノラル」だったのに対して、GBの音源は「ステレオ」にも対応。

イヤホンを利用することで、より一層「チップチューン」な音楽を楽しめます。

RPGの名作

GBで一番強いジャンルといえば、RPGではないでしょうか?

代表的なタイトルとしては『ポケットモンスター』『魔界塔士Sa・Ga』『ファイナル・ファンタジー外伝 聖剣伝説』等があります。

加えて、移植版タイトルも多数あります。まずは、そんなRPGの名作を見ていきましょう!

『ポケットモンスター』シリーズ

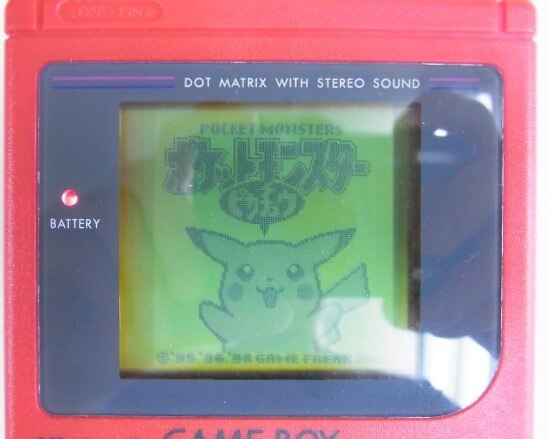

■『ポケットモンスター 赤・緑・青・ピカチュウ』

発売日 :1996年2月27日

メーカー:任天堂/ゲームフリーク

ジャンル:ロールプレイングゲーム

周辺機器:通信ケーブル

もはや「みなまで言うな」と言われてしまうタイトル、初代『ポケットモンスター』はGBを語る上では外せません。

最初に発売されたのは、『赤・緑』でバージョンによって出現する「ポケモン」にバリエーションを持たせることによって、出現しないポケモンの交換や対戦が可能となります。

これにより、積極的に「通信プレイ」を促すゲームシステムは非常に画期的です。

GBの携帯性ともかみ合っており、ハードの特徴を最大限に引き出しているタイトルといえるでしょう。

タイアップしていた『コロコロコミック』からは、マイナーチェンジ版の『青』バージョンが通信販売で登場し、あまりの人気から、後に一般販売されることになります。

また、追加要素としてアニメの設定を盛り込んだ『ピカチュウ(黄)』バージョン(1998年)も登場しています。

■『ポケットモンスター 金・銀・クリスタル』

発売日 :1999年11月21日

メーカー:任天堂/ゲームフリーク

ジャンル:ロールプレイングゲーム

周辺機器:通信ケーブル

先述した爆発的人気から、同年の春には『ポケットモンスター2(仮称)』と告知を行いました。

開発は難航を極めましたが、3年越しの1999年に『ポケモン2』名を改め、『金・銀』バージョンとして発売されました。

「たまご」や「色違いポケモン」といった、後のシリーズの定番の要素が次々と登場しており、

パッケージが「伝説のポケモン」なのも本作からです。

カートリッジに内臓されている、「リアルタイムクロック」により時間経過を管理しており、

昼夜での演出変化はもちろんのこと、ポケモンの出現率や曜日によっての専用イベントがある等、先進的な要素も取り入れられています。

カラー専用として、各種要素をパワーアップさせたマイナーチェンジ版の『クリスタル』バージョン(2000年)も発売されました。

「2バージョン+後にマイナーチェンジ」の販売形態や「女の子」主人公を選択できるようになる等、後のシリーズに与えた影響はかなり大きいといえるでしょう。

■『ゼルダの伝説 ふしぎの木の実 大地の章・時空の章』

発売日 :2001年2月27日

メーカー:任天堂/カプコン

ジャンル:アクションRPG

周辺機器:通信ケーブル

据置ゲーム機で大人気を博していた、アクションRPGの『ゼルダ』シリーズもGBで登場しています。

2001年2月、GB末期に登場した本作は『ポケモン』を踏襲した2バージョンでリリースされました。

「大地の章」と「時空の章」はそれぞれ基本的には同じ内容ですが、ストーリーやダンジョンは異なっており、相互に表示される「あいことば」システムを使うことで、ストーリーが繋がっていく「リンクシステム」で関連性を持たせています。

バージョン違いをリリースしている『ポケモン』とは違ったアプローチに挑戦しているのは流石ですよね。

2001年3月には後継機である『ゲームボーイアドバンス』がリリースされましたが、

GBAで起動することによるボーナスがあり、追加要素がある等、末期の名作らしいボリュームたっぷりの1本です。

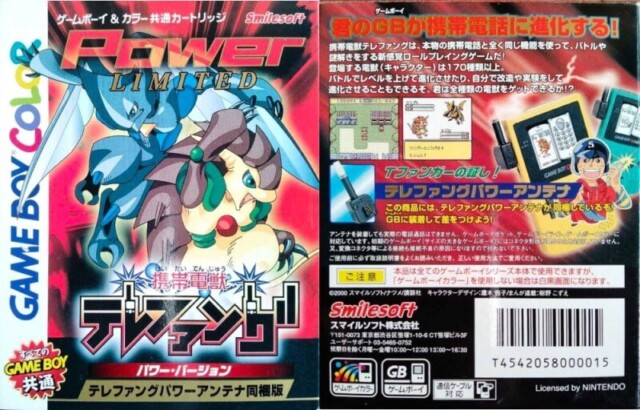

■『携帯電獣テレファング パワーバージョン・スピードバージョン』

発売日 :2000年11月3日

メーカー:スマイルソフト

ジャンル:ロールプレイングゲーム

周辺機器:通信ケーブル・専用アンテナ

『ポケモン』フォロワーの作品が、乱立している中ひっそりと歴史に消えてしまった作品も数多くあります。

その中でも、この『携帯電獣テレファング』は子供の憧れをバッチリつかんだ、隠れた名作と思っています。

例にもれず「パワーバージョン・スピードバージョン」と2バージョン販売されました。

注目すべきは、「携帯電話」がモチーフとなっていることで、付属品として「アンテナ」を象ったアダプターが付属していました。

各所で携帯を活用するゲーム内容となっており、着信時にはアダプターが連動してアダプターのLEDが発光するようになっています。

『ポケモン』と見比べてしまうと、やはり作りこみが甘い完成度ではありましたが、

GBを「携帯電話」見立てることができる斬新なアイディアで、子供心をガッチリつかんだ「名作」の1本ではないでしょうか?

『ドラゴンクエスト』シリーズ

■リメイク版『ドラゴンクエストI・II』

発売日 :1999年9月23日

メーカー:エニックス/トーセ

ジャンル:ロールプレイングゲーム

周辺機器:なし

1993年に『スーパーファミコン』で発売されたリメイク版『ドラゴンクエストI・II』のGB移植版です。

SFC版がリリースされた当時は、既存のゲームソフトを「リメイク」するという文化は少なく、

そういった流れを作った1本でもあります。

SFC版を踏襲しているためほぼ同様のプレイ感になっており、性能の劣るGBで再現しているのは流石と言えます。

RPGはプレイ時間がかかるジャンルですので、あいま時間で遊べる携帯機との相性も悪くありません。

そういった需要に合わせて、「中断セーブ」の機能も追加されています。

※ネームエントリー画面で流れる「Love Song 探して」はDQ屈指の名曲ですよね。

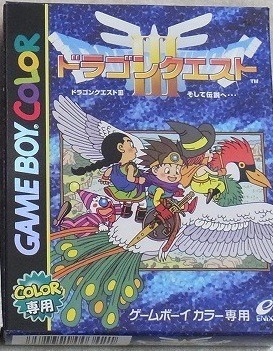

■リメイク版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ… 』

発売日 :1999年9月23日

メーカー:エニックス/トーセ

ジャンル:ロールプレイングゲーム

周辺機器:なし

GB版『ドラゴンクエストI・II』と同様に、SFC準拠で移植されています。

前作と違い、カラー専用となりましたが、その分演出もパワーアップしており、

SFC版と同様にモンスターのアクションが存在するなど、ハードスペックの差を感じさせない作りとなっています。

収集要素である、「モンスターメダル」や隠しダンジョンやボスの追加等、単なる移植にとどまらない姿勢には感服します。

2024年に発売されたフルリメイクである『HD-2D』版についても、新職業の追加等、更なる進化を遂げており、「名作」が故に非常にリメイクに恵まれている作品といえるでしょう。

また、いろいろなパーティ構成が考えられる為、何度もクリアしているファンも多いのではないでしょうか?

何度プレイしても、あのエンディングの展開は心に染み渡るものを感じますよね。

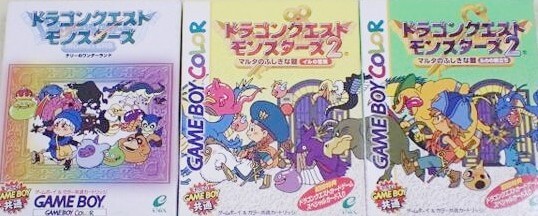

■『ドラゴンクエストモンスターズ』シリーズ

発売日 :1998年9月25日(1作目)

メーカー:エニックス/トーセ

ジャンル:ロールプレイングゲーム

周辺機器:通信ケーブル・スーパーゲームボーイ

『ポケモン』が与えた影響はすさまじく、各社が『ポケモン』フォロワーの作品を大量に生み出していたのは先述の通りです。

エニックス(現:スクウェア・エニックス)もその波に乗って、『ドラクエVI』の登場人物である『テリー』にスポットを当てた、『テリーのワンダーランド』を「初のカラー対応」ソフトとしてリリースしました。

モンスターを仲間にし、育成しながら冒険を進める、オーソドックスなシステムですが、ナンバリングのシリーズと異なり、「あらゆる」モンスターを仲間にすることができます。

ラスボス級の「魔王」クラスも例外ではありません。

また、アトラスの『女神転生』シリーズのような、複数のモンスターをかけ合わせて新しいモンスターを作る「モンスター合体」要素も人気を博し、続編として『ルカの旅立ち・イルの冒険』(2001年)が2バージョン発売されるまでに至りました。

その後も『ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー』として継続していたり、正統続編として『ドラゴンクエストモンスターズ3 魔族の王子とエルフの旅』(2023年)も登場しており、

長きにわたって愛される「名作」シリーズとなりました。

■『風来のシレンGB』シリーズ

発売日 :1996年11月22日(1作目)

メーカー:チュンソフト/アクアマリン

ジャンル:ローグライクRPG

周辺機器:スーパーゲームボーイ

ローグライクと呼ばれる、ランダム生成されるMAPを冒険し、プレイするたびに刺激を得ることができるジャンルがあります。

おそらく日本で一番有名なローグライクRPGであろう、チュンソフト(現:スパイクチュンソフト)の『不思議のダンジョン』シリーズも『風来のシレン』シリーズがGBでリリースされています。

元々、SFCで展開していたシリーズであるため、多くのボタンを使用するゲームでしたが、

GBに移植された本シリーズは限りなくそれらの操作を再現しており、廃止された要素はあるにしても元のプレイ感はしっかりと再現しています。

また、ストーリーに関しても高い評価を得ているため、物語も周回要素も非常に楽しめる作品になっています。

2作目の『砂漠の魔城』(2001年)では、ダンジョン踏破に失敗してしまったデータをほかのプレイヤーに「救助」してもらうことのできるシステム「風来救助隊」が登場しており、以降のシリーズでも定番になりました。

後に1作目が『WindowsPC』版、2作目が『ニンテンドーDS』版でリメイクもされていることからも、本作の「名作」ぶりが伺えます。

アクションゲームの傑作

■『スーパーマリオランド』シリーズ

発売日 :1989年4月21日(1作目)

メーカー:任天堂

ジャンル:横スクロールアクション

周辺機器:なし

任天堂といえば、通称「Mr.ビデオゲーム」言わずと知れた「マリオ」ですが、

GBではオリジナルシリーズ『マリオランド』シリーズを展開していました。

GBとの同時発売ソフト(ローンチタイトル)としてリリースされた1作目の『スーパーマリオランド』は、モアイやスフィンクスといった現実の「古代文明」をモチーフにした世界観や「スーパーボールマリオ」といった

一風変わったパワーアップ等、FCのマリオとは違った独特の雰囲気を持っています。

また、ルイージとカップリングされることでおなじみの「デイジー姫」の初登場作品でもあります。

※マリオが救出時に「Oh! Daisy!」と呼びかけるシーンは、ルイージとのカップリングが確立された現代だとなかなか見られませんね

かなり古典的でシンプルな1作目から大幅な進化を遂げた、2作目の『6つの金貨』(1992年)は各エリアを好きな順番で攻略できる自由なシステムになっているのが特徴です。

キャラクターも大きくなり、森や水中はもちろん、宇宙やお化け屋敷をモチーフとしたゾーンの特色もより鮮明に確認できるようになりました。

本作で初登場した「ワリオ」がラスボスで、その後は彼を主役とした3作目の「ワリオランド」へと続いていきます。

マリオと違って下品でダーティーな世界観、アクションも「マリオ」以上にパワフルな楽しめるシリーズなので、こちらの方がお気に入りというファンも一定数いらっしゃると思います。

印象的なセリフである「俺だよ、ワリオだよ!」は、本作のCMで使われて以降、彼の名台詞になりましたね。

『星のカービィ』シリーズ

■初代『星のカービィ』

発売日 :1992年4月27日

メーカー:任天堂/ハル研究所

周辺機器:なし

ジャンル:横スクロールアクション

『大乱闘スマッシュブラザーズ』シリーズでおなじみの、大人気ゲームクリエイター『桜井政博』さんが送り出した、任天堂の代表タイトルの一つ『星のカービィ』シリーズもGBで登場した作品です。

可愛らしくキャッチーなキャラクターデザインと初心者でも簡単に遊べるカジュアルな難易度、そして最大の特徴である敵や物を吸い込んで、吐き出すという斬新な発想で多くのファンを獲得しました。

FCでリリースされた続編の『夢の泉の物語』からは、もう一つのアイデンティティである「コピー能力」も登場しました。

再びGBに舞台を移した『星のカービィ2』では、「コピー能力」と仲間との合体コンビネーションで

ステージをクリアしていくゲーム性は、この時点で確立されているといえるでしょう。

■『コロコロカービィ』

発売日 :2000年8月23日

メーカー:任天堂

ジャンル:アクション

周辺機器:なし

また、センサーを搭載した特殊カートリッジを採用した『コロコロカービィ』といった変わり種も登場しています。

本体を傾けたり、突き上げることでゲーム内のカービィが連動し動く、『ニンテンドースイッチ』顔負けのゲーム性に驚かされます。

現在でもファンの多いSFCの『星のカービィ スーパーデラックス』のような、「ミニゲーム」もボーナスステージで遊ぶことができ、非常に完成度の高い作品に仕上がっています。

GBAの時代に移っても『ヨッシーの万有引力』や『まわるメイドインワリオ』といったタイトルがリリースされていることもあり、その草分け的な存在といえるでしょう。

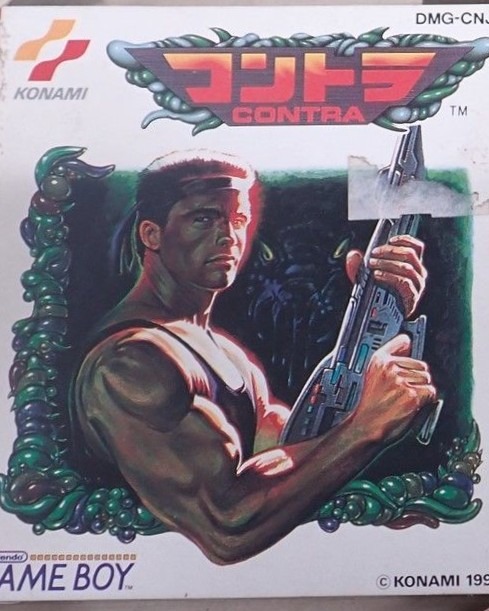

■筋肉×銃×エイリアン!『コントラ』

発売日 :1991年1月8日

メーカー:コナミ

ジャンル:アクションシューティング

周辺機器:なし

海外で絶大な人気を誇っていたコナミの「名作」アクション『魂斗羅』シリーズも、正統な続編としてGBで登場させています。

有名なハリウッド俳優、〇ュワルツェネッガー風の主人公「ビル」と、同じく〇タローン風の相棒「ランス」の二人が、侵略してきたエイリアンと戦う「大らかな時代」を象徴するような設定に笑ってしまいますね。

本作ではFCの『スーパー魂斗羅』とSFCの『魂斗羅スピリッツ』の間の話になっています。

初代のシステムを踏襲しつつも、ボタンの押しっぱなしで「フルオート連射」できる仕様に改善され、

敵をホーミングする武装が追加される等、より爽快感が増していると言えます。

スペックの都合からなのか、3Dマップを探索するパートはカットされていますが、代わりに、横スクロールステージと縦スクロールステージが交互に登場する仕様となっています。

※これは同社の『沙羅曼蛇』を彷彿とさせ、自社タイトルの強みを生かした工夫に、ファンなら「ニヤッ」っとしてしまいますね。

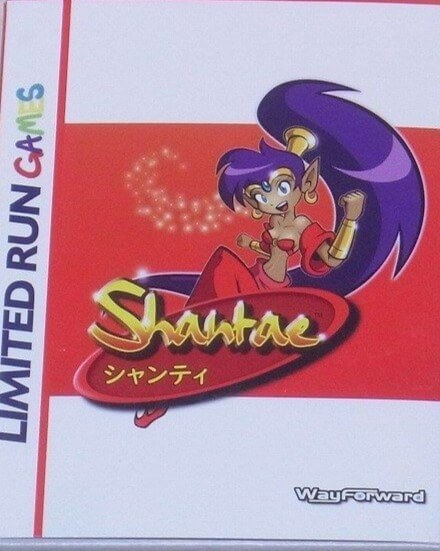

■GB末期の逸材『シャンティ』

発売日 :2002年6月2日

メーカー:カプコン/WayForward

ジャンル:横スクロールアクション

周辺機器:なし

GBAが既にリリースされ、各社がGBAのタイトルをリリースしている中、

2002年に北米でひっそりとリリースされたゲームボーイカラー用のソフトが『シャンティ』です。

主人公である半精霊の女の子「シャンティ」を操作して、悪い海賊の計画を阻止するために奔走する

探索アクションゲームです。通称「メトロイドヴァニア」と呼ばれるジャンルですね。

各エリアにいる守護精霊から、様々なダンスを習得することで変身能力を手に入れ、組み合わせながら新たなエリアに進んでいくことになります。

GB末期らしく、性能の限界を引き出した滑らかなキャラクターモーションや登場人物との多彩な会話、

多様性のあるステージデザイン、どれをとっても最高クラスです。

その結果、GBCのスペックが足りず一部機能はGBAで起動した場合のみ解放されるほどです。

全体のクオリティの高さと、海外では人気のジャンルということもあり、後年には「カルト」的な人気を獲得した結果、復活が望まれていました。

本作の発売から、8年後の2010年に『DSiウェア』として待望の復活を遂げました。

その後もコンスタントに新作が登場するようになり、2019年には各最新ハードにて『シャンティと7人のセイレーン』が登場しています。

念願が叶い「シャンティ」ファンの喜びもひとしおです。まさに隠れた「名作」と言えるでしょう。

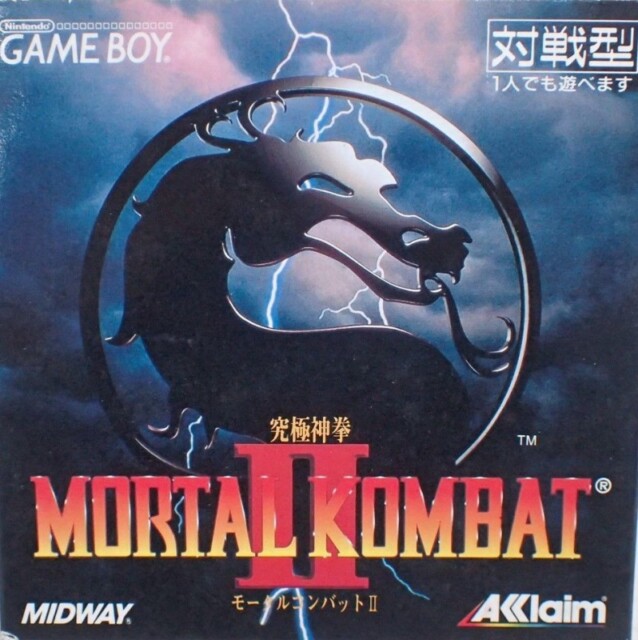

■残虐非道!GB版『モータルコンバットII 究極神拳』

発売日 :1993年11月2日

メーカー:Midway/Probe Software

ジャンル:対戦格闘

周辺機器:通信ケーブル

海外では『ストリートファイター』と並んで絶大な人気を誇る、対戦格闘ゲームの『モータルコンバット』シリーズの2作目。そのGB移植版です。

知らない方に説明すると、人間界と魔界の支配権を賭けた格闘大会「モータルコンバット」を舞台に戦いを繰り広げるストーリで、「半裸のカンフーの達人」「カラフルな忍者」「被り傘を被った神様」「ジャパニーズYAKUZA」等、海外の方が想像する「ステレオタイプ」な日本のイメージを強く受けた作風が特徴です。

最近では、リブート版の映画に日本人俳優の「真田広之」さんや「浅野忠信」さんがキャスティングされ話題を呼びました。

GBは画面が小さいことや、性能的な問題から格闘ゲームを作るのがなかなか大変らしく、実際に前作の『モータルコンバット 究極神拳伝説』のGB版や『ストリートファイターII』のGB版は、お世辞にも良い出来とは言えませんでした。

しかし、本作はかなり頑張って移植されており「汚名返上」していると思います。

※ちなみに『ストリートファイター』も後発の『ALPHA』では改善しています。

本シリーズの目玉である、残虐なトドメ技で対戦相手を葬る「FATALITY」(翻訳:究極神拳)も、

バッチリと元となったAC版の技を再現しているので、生粋のMKファンの私としては「名作」認定したい作品です。

パズルゲーム&シュミレーションゲームの魅力

■Mr.パズルゲーム『テトリス』

発売日 :1989年6月14日

メーカー:任天堂

ジャンル:落ち物パズル

周辺機器:通信ケーブル

パズルゲームの王道『テトリス』は、GBにおける通信ケーブルを使うゲームとして始めてリリースされた作品です。

初期のソフトらしく内容はとてもシンプルで、ゲームオーバーになるまでブロックを消し続ける

現在の「マラソン」に相当する「A-TYPE」と、25ラインをノルマにスコアアタックをする「B-TYPE」があります。

特筆するべきは、後期版のカートリッジのBGMとして採用されている、ロシア民謡の『コロブチカ』です。

『テトリス』といえばこの曲!となるほどの知名度となっており、後年にはザ・テトリス・カンパニーが音響商標を取得するに至るほどです。

全世界で「3000」万本以上売り上げ、全GBソフトおよび全パズルゲームの売上本数で堂々の「1位」に君臨している紛れもない「名作」です。

※個人的には、FC等でリリースされたBPS社テトリスのBGM「TECHNOTRIS」もお気に入りですが

■シンプル故の中毒性『ドクターマリオ』

発売日 :1990年7月27日

メーカー:任天堂

ジャンル:落ち物パズル

周辺機器:通信ケーブル

1990年には、任天堂から「マリオ」を題材にした落ちものパズルゲームの『ドクターマリオ』がリリースされました。

本作はFC版と同時発売されていますので、GBの名作と言っても差しつかえないかと思います。

GB版も「通信ケーブル」を用いて対戦プレイ可能となっています。

ビンの中に繁殖している、3色のウィルスを同じ色の「カプセル薬」で消していくシンプルなルールなので、

ある程度「慣れ」が必要なセガの『コラムス』よりも取っ付きやすい内容になっています。

ただし、GB版は色数が限られているため、FC版に比べると視認性が少しだけ悪いという部分もありました。

後にニンテンドーDSのキラータイトルとなる『脳トレ』シリーズにも、タッチペンで操作をするようにアレンジした『細菌撲滅』というミニゲームとして実装されています。

■3者夢の競演『スーパーロボット大戦』

発売日 :1991年4月20日

メーカー:バンプレスト/ウィンキーソフト

ジャンル:シュミレーションRPG

周辺機器:通信ケーブル

当時、ロボットアニメや特撮ヒーローを「ちびキャラ」化し、コラボレーションさせる『コンパチヒーロー』シリーズをバンプレスト(現バンダイナムコ)がリリースしていました。

その派生としてリリースされたのが、この初代『スーパーロボット大戦』です。

『マジンガー』『ゲッターロボ』『ガンダム』の三大ロボットアニメが夢の作品に心躍らせたファンも多かったと思います。

初代故にかなりシステムは簡素ですが、シリーズの根幹となる「精神」コマンド等の基本的な要素はあります。

本作の特色としては、作品のパイロットがロボットに搭乗し、原作準拠のストーリーで進むのわけではなく、それぞれが自我を持っている「擬人化」した存在としていることが最大の特徴でしょう。

登場している3作品の中から、メインとなるチームを選択する方式をとっており、選択していない作品のユニットを『説得』コマンドを多用して、仲間にしていくことが攻略のカギとなります。

通信対戦も可能で、お互いに育てたチームを戦わせることもできる、GBの特色も押さえています。

その後、シリーズは継続していますが、ストーリーや演出重視になっていった続編とは違った方向性なので、一度その違いをチェックしてみてほしい作品です。

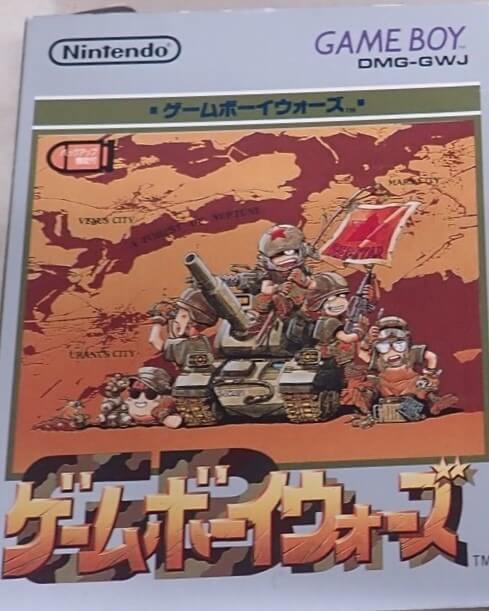

■『ゲームボーイウォーズ』もあ~るぞ♪

発売日 :1991年5月21日(1作目)

メーカー:任天堂/インテリジェントシステムズ

ジャンル:ウォー・シュミレーション

周辺機器:通信ケーブル

複雑かつ難解なシステムでとっつきにくいジャンルだった戦略ゲームを遊びやすくした、「どえらい」シュミレーション『ファミコンウォーズ』シリーズのGB版です。

映画『フルメタルジャケット』をパロディしたCMも継続しており、GB版のCMでは男性の兵士から女性の兵士になっています。

ファミコン版が全17面だったのに対して、本作は倍以上の全36面と大幅にボリュームアップしています。

また、複数の新規兵器やユニットも追加され、戦略にさらなる幅が生まれています。

CMで「父ちゃん一緒に遊びましょ♪」と歌っていた通り、「通信ケーブル」を使った対戦も当然可能ですが、ジャンル側面を生かして、交代プレイができるというのも本作の「名作」ポイントかと思います。

弱点として、CPUの思考時間が非常に長くテンポが悪かったので、当時イライラした方も一定数いたのではないでしょうか。

後に、ハドソンからの打診でマイナーチェンジした『TURBO』にて思考ルーチンが改善、大幅に時間短縮に成功しました。

そのような経緯からか、続編の2や3はハドソン手動で開発され、リリースされました。

シュミレーション初心者にもオススメの1本です。

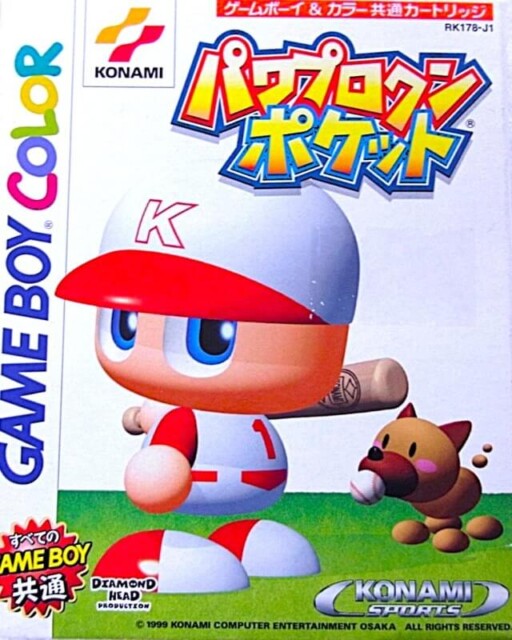

■野球だけでは終わらない『パワプロクンポケット』

発売日 :1999年4月1日(1作目)

メーカー:コナミ

ジャンル:育成シミュレーション

周辺機器:通信ケーブル・スーパーゲームボーイ

1994年にリリースされた野球ゲーム『実況パワフルプロ野球』の外伝作品で、本家で人気だった選手育成モードの「サクセス」モードをメインにしていることが特徴です。

もちろん、当時発売していた「パワプロ」にパスワードを使用して選手を送ることも可能です。

ストーリーとしては、荒れ果ててしまった野球部を再興するため、部員を集めて甲子園を目指すといった王道なものでありながら、恋愛要素やブラックジョーク、パロディ等をふんだんに盛り込んだと内容になっています。

そのため、野球よりもアドベンチャー要素が強めの育成シュミレーションに仕上がっています。

すべてのステータスが「オールA」の選手を育成するために、育成方針を最適化をする「やりこみ」プレイなども活発でシリーズを通して愛されている作品といえると思います。

小さい画面でも爽快なシューティングゲーム

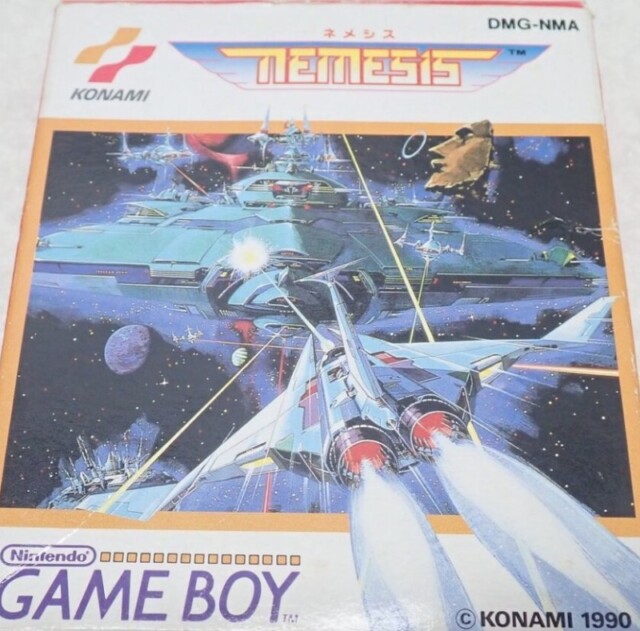

■GBでもDestroy them all!『ネメシス』

発売日 :1990年2月23日(1作目)

メーカー:コナミ

ジャンル:横スクロールシューティング

周辺機器:なし

コナミの大人気シューティングゲームといえば、「グラディウス」かと思います。

GBでもリリースされていますが、タイトル名が『ネメシス』とを変わっているのが特徴です。

これは海外版でのタイトルであり、面白いのが海外版は『グラディウス』としてリリースされています。

※真意は不明ですが、FC版と混同しないように対策したのでしょうか?

ゲーム性自体はかなり忠実に再現しており、オリジナルステージで生物的でグロテスクな「細胞面」が登場する等、同シリーズの『沙羅曼蛇』の要素も採用しているのも面白い部分です。

シリーズではおなじみの「裏技」である「コナミコマンド」もバッチリあります。

また、ステージセレクトの機能があり、あいま時間にプレイすることをしっかり想定してあって好印象です。

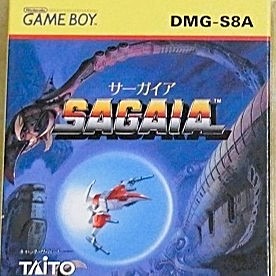

■GB史上最高クラスのBGM『サーガイア』

発売日 :1991年12月13日

メーカー:タイトー

ジャンル:横スクロールシューティング

周辺機器:なし

タイトーの大画面横スクロールシューティングの『ダライアス』シリーズもGBで登場しています。

元よりもはるかに小さな画面ながら、登場演出からのダイナミックなボスキャラクターも再現していて、スペック不足な移植にありがちな「もっさり」もなく、AC版の雰囲気を損なわない丁寧なつくりが印象的です。

特筆すべきはそのハイクオリティなBGMで、原作で使用されていた曲のアレンジになっています。

GBの音源を限界突破していると比喩され、ファンからは「オーパーツ」と称されており、一聴の価値ありといったところです。

同ジャンルである種ライバル関係の『グラディウス』を意識してか、こちらも海外版タイトルである『サーガイア』になっています。

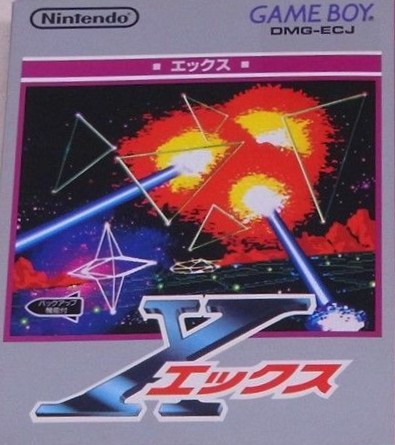

■ハードの性能への挑戦『X』(エックス)

発売日 :1992年5月29日

メーカー:任天堂/Argonaut Games

ジャンル:3Dシューティング

周辺機器:なし

GBの性能に驚かされるタイトルといえば、この『X(エックス)』があげられると思います。

ゲーム内容は、3D視点のシューティングゲームとなっており、線の組み合わせで3D表現する「ワイヤーフレーム」の手法を使っています。

海外でフライトシュミレーターや3Dシューティングを開発していたアルゴノートゲームスが制作協力しています。

これが機となって、後にリリースされることになるSFC『スターフォックス』の開発へとつながっていきます。

2010年には、GB版を手掛けたディレクターの「ディラン・カスバート」さんが「DSiウェア」にて

『X-RETURNS』というリメイク版を制作していることを鑑みるに、彼にとって思い出深い作品だということが感じられます。

歴史的にも重要な起点となっている「名作」なので、遊んでおきたい作品になっています。

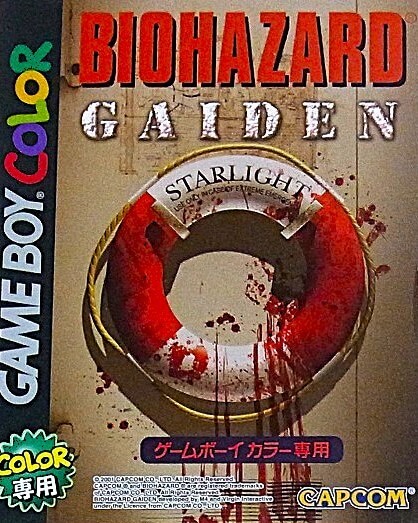

■GB唯一のホラーゲーム『バイオハザードGAIDEN』

発売日 :2002年3月29日

メーカー:カプコン/M4

ジャンル:FPSアドベンチャー

周辺機器:なし

シリーズとしては完全に「黒歴史」扱いを受けているのは、カプコンの『バイオハザード』のGBオリジナル続編です。

時系列としては、『2・3』の後ということになっており、初代のサポートキャラだった「バリー」が

2や4の主人公である「レオン」と共にゾンビだらけの豪華客船を舞台に奔走するというもの。

RPGのような見下ろし視点で操作するのですが、物陰から突然飛び出してくるゾンビ等も再現しており

ホラーゲームとしては及第点で、戦闘はFPSのような一人称のスタイルになっています。

技術的にはかなり頑張っていますし、お決まりのタイトルコールの「バァィオハザズゥ…」もバッチリ存在します。

海外スタジオの開発であるためか、全体的に「洋ゲー」らしい雰囲気になっており、本作のヒロインである「ルシア」はじめ、登場人物の顔もなんだか「濃ゆい」顔グラフィックです。

そのうえ、後の作品との設定の乖離やキャラ崩壊している発言等が散見されたため、結果として公式からなかったことにされてしまった、ある意味で「名(迷)作」といえるでしょう。

■GBがデジタルカメラに!?『ポケットカメラ』

発売日 :1998年2月21日

メーカー:任天堂/ジュピター

ジャンル:トイカメラ・ミニゲーム集

周辺機器:通信ケーブル(専用)・ポケットプリンター・スーパーゲームボーイ

変わり種としては、GB用周辺機器としてリリースされた『ポケットカメラ』にも注目したいです。

本作はカートリッジについているレンズを通して、GBをデジタルカメラにして撮影できるという面白い試みのソフトです。

レンズ部分が回転するようになっており、自撮りも可能という、スマートフォンでもおなじみの機能も搭載しています。

なぜシューティングとして紹介するかというと、多数収録されているミニゲームの中に、インベーダー風の『スペースフィーバーII』という作品が収録されているからです。

こちらのラスボスはなんとびっくり!撮影した顔写真が巨大な敵として登場するというユニークなものでした。

当時自分の両親などの写真を撮影して、日頃の鬱憤を晴らした小学生も多かったのではないでしょうか?

また、顔つながりですが、本作はエラーになると不気味な落書きされた「スタッフ」の顔が表示されるようになっており、それが怖すぎてトラウマになった方も多いと思います。

そのほかにも多彩なジャンルの名作たち

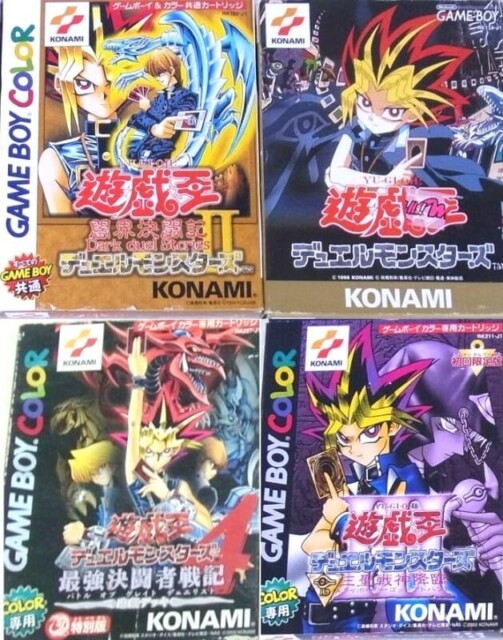

■「少年ジャンプ」発の長寿TCG『遊戯王DM』シリーズ

発売日 :1998年12月16日(1作目)

メーカー:コナミ

ジャンル:カードバトル

周辺機器:通信ケーブル

ジャンプの大人気漫画「遊戯王」のゲームは、ゲームボーイの歴史と切っても切れない関係にあります。

GBからGBAまで、コンスタントに発売されており、ナンバリングタイトルだけでも8作品もあります。

ゲームオリジナルのキャラクターも登場しており、後に原作に逆輸入された要素もあるほどです。

ほとんどの場合、1999年より発売されているTCGの「遊戯王OCG」のカードが特典として付属しており、そのため漫画原作のゲームおいては、出荷本数が歴代最高クラスのシリーズと言われています。

理由として必須カードの為に、複数買いしたファンの影響がすさまじかったからだと思われます。

※私は1本しか買ってもらえませんでしたが…

シリーズによってゲームの内容が異なっており、紙と同じOCGルールとGB独自のルールのものがあります。

GB特有の「召喚魔族」システムという「じゃんけん」のような相性ルールは、理不尽極まりない仕様でしたね。

頑張って召喚した「青眼の白龍」が「クリボー」にあっさり相性負けして、泣きをみたプレイヤーは数知れるいるはずです。

■現在でも大人気TCG『ポケモンカードGB』

発売日 :1998年12月18日

メーカー:任天堂/ハドソン

ジャンル:カードバトル

周辺機器:通信ケーブル

TCGといえば、最近スマートフォンアプリで人気が最熱した『ポケモンカード』のゲームも登場しています。

GBでも実際のTCGのルールを完全再現してるのがウリです。ルール自体も現在とほぼ変わっていないので、今遊んでも同様の楽しさを得られるのも素晴らしいです。

※トレーナーカードの使用に制限がないので、やりたいほうだいできるのは特に楽しい部分ですね。

また、「ランダムな効果」等、ゲームであること生かした「ゲームオリジナルカード」も存在しており、紙で対戦するとはまた違った環境で遊ぶことができます。

もちろん、本家『ポケモン』のシステムをリスペクトしており、RPGパートもしっかりと作りこまれています。

主人公が「伝説のカード」を手にするために、ライバルや各タイプの使い手である「マスター」達とのバトルに挑みます。

『遊戯王』と同様に、こちらもカードが付属しており、発売日も同じ(初代DM)1998年12月であるため、双方かなり意識していたのではないかと思われます。

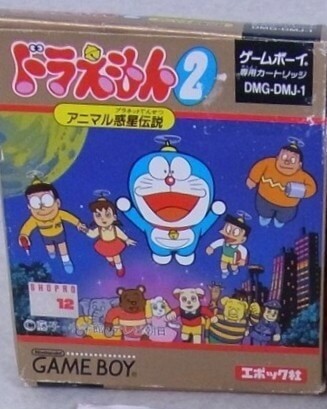

■映画さながらのボリューム『ドラえもん2 アニマル惑星伝説』

発売日 :1992年12月14日

メーカー:エポック社/アージェント

ジャンル:アクションアドベンチャー

周辺機器:なし

あまり知られていないタイトルですが、キャラクターゲームということでこの作品をあげたいと思います。

1990年に公開された同名の映画をモチーフにしたアクションゲームです。

個人的なエピソードですが、このゲームは私の「初めて買ってもらった」ゲームでした。

映画の世界観を丁寧に再現していて、散り散りになってしまったひみつ道具や仲間たちを集め、

各エリアのボスに挑戦していくことになります。

ちなみに、かわいらしい見かけに対して「硬派」なアクション・シューティングになっており

幼少期の私にはクリアできませんでした。

またストーリーの結末も大筋は同じながらも原作とは異なる着地点となっていて、『ドラえもん』ファンには遊んでいただきたい作品です。

■大ヒットリズムゲーム『ダンスダンスレボリューションGB』

発売日 :2000年8月3日(1作目)

メーカー:コナミ

ジャンル:リズムゲーム

周辺機器:専用コントローラー

90年代は音楽ゲームも盛り上がりを見せており、

『ビートマニア』の登場はゲームセンターのカジュアルでポップなイメージを塗り替えたといえるでしょう。

その後『BEMANI』として音ゲーブランドとして確立され、派生シリーズとして登場した『ダンスダンスレボリューション』(通称:DDR)も根強い人気がありますよね。

その人気から、GBでも登場しており、DDRだけでも5バージョンがリリースされました。

特筆するべきはDDRのパネルをモチーフにした専用アタッチメントがあることで、指での操作ではありますがACの雰囲気を体感することができます。

選曲も当時ACで人気だった曲を中心にセレクトされており、GB音源のアレンジで音楽CD「dancemania」シリーズの名曲を聞くことができるのはファンにはたまらないですね。

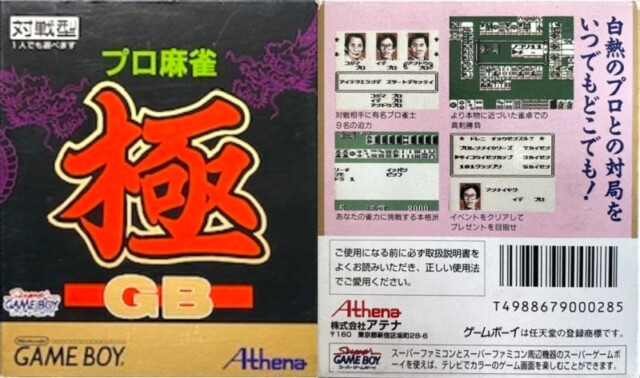

■本格4人打ち『プロ麻雀 極GB』

発売日 :1994年12月22日

メーカー:アテナ

ジャンル:麻雀・ボードゲーム

周辺機器:通信ケーブル・スーパーゲームボーイ

ボードゲームやテーブルゲームの類もたくさんリリースされているGBですが、その中でもSFCで人気を博していたアテナが制作した『プロ麻雀 極』シリーズも語っておきたい1本です。

2人打ちが多かった当時の麻雀ゲームとしては、本格的な「4人打ち」ができる点が強みになっていました。

また、日本プロ麻雀連盟公認ソフトであるため、「小島武夫」プロをはじめとしたレジェンド雀士や、解説人気の高い「土田浩翔」プロ等が登場しており、「割れポン」や「Mリーグ」ファンも納得の人選といえるでしょう。

彼らの顔の特徴をGBのドットで表現しているのはアテナスタッフの努力の結晶と言えますね。

※打ち筋まで似ているかはわかりませんが(笑)

ゲームボーイソフトを楽しむためのポイント

ここからは「もっと楽しくなる情報」として、『ゲームボーイ』で遊ぶ上で注目したい事柄についてまとめていきたいと思います。

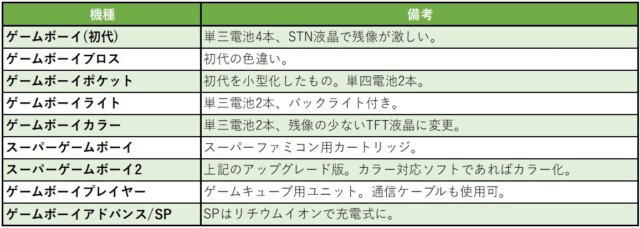

プレイできるハードは多彩!自分に合った選択を

2025年現在、『ゲームボーイ』のゲームを遊ぶ方法は複数あります。

以下に簡単にまとめてみましたので、参考にしてみてください。

※ゲームボーイミクロ及びニンテンドーDS/DS LiteはGBAのみ対応となっているので注意

『Nintendo Switch Online』でお気軽に

任天堂が提供している『ニンテンドースイッチ』用のサブスクリプションに「Nintendo Switch Online」があります。

ニンテンドースイッチにおけるオンラインプレイや専用タイトルを遊ぶことができるものですが、『ファミコン』や『スーパーファミコン』と合わせて『ゲームボーイ』もプレイすることができます。

「追加パック」のプランをオプションとして加入することで、『ニンテンドウ64』、『ゲームボーイアドバンス』『メガドライブ』もプレイできます。

タイトルによっては対戦プレイも可能ですし、精力的にタイトル追加を行っているので、遊びたいタイトルがある方はこちらもオススメです。

FC・SFC・MD・N64は公式からコントローラーも発売されています。

復刻版や移植版を活用しよう

最近では精力的に現行ゲーム機に、過去作の詰め合わせシリーズが発表されています。

いわゆる『〇〇コレクション』ですね。ものによっては追加要素が増えていたりしますのでよりお得です。

シリーズに興味を持ってこれからいろいろ遊んでみたい!という新規層や、持っているけどいちいち引っ張り出して遊ぶのは億劫というコレクターの方、どちらの需要も満たせます。

最近はレトロゲームは本体・ソフト共に高騰していますので、お手軽に遊びたい方はこちらもチェックしてみるといいと思います。

上記に収録の『スパズルIIX』は実は海外のみGBAでリリースされていたり。

場合によってはレトロゲーム互換機の購入も検討すべし

「やりたいゲームが復刻されていない!」や「古いハードだと快適にプレイできないし、故障の心配もあるなぁ」という方には、非公式ですが「互換品」とよばれる他社サードパーティーから発売されているハードもあります。

カートリッジをそのまま搭載できるものや、カセットからゲームデータを吸出して動作させるものまで多岐にわたります。

ただし、あくまで非公式なため、正常に動作する補償はなく、最悪貴重なカセットを故障させる危険性等のリスクがあり、自己責任で実施する必要があります。

しっかりと調査したうえで、正しい知識を身につけて購入する必要がある上級者向けの方法です。

HDMIに対応していたり、複数のハードに対応している製品も!

GBCのソフトは「カラー専用」と「カラー対応」あり

ゲームボーイカラーのソフトには、主に黒いカートリッジの「ゲームボーイ/カラー対応」ソフトと、クリアグレーの「ゲームボーイ専用」ソフトの2種類があります。

前者は、モノクロのゲームボーイでも遊ぶことができますが、当然カラー表示にはなりません。

後者は、ゲームボーイカラー以降のカラー前提の本体でのみ動作します。詳しくは表を参照して確認してください。

※先述の表で「△」になっているものはモノクロ表示になります。

左:モノクロGB 中央:カラー対応 右:カラー専用

左:モノクロGB 中央:カラー対応 右:カラー専用

セーブできない!?内蔵電池の残量をチェック

当時のプレイヤーの方でも心当たりがある方もいるかと思いますが、突然「ポケモンでレポートがつけられなくなった!」という経験はないでしょうか?

これはGBのカートリッジの中に内臓されている、ボタン電池が経年劣化等で電池切れしてしまい、セーブデータが保持できなくなることで発生します。

ですので、中古品を購入した際はバッテリーバックアップの電池が無事なのかどうか、セーブをして電源を付けなおすことで確認するのがよいでしょう。

半田ごてや特殊ドライバーが必要となるので少しだけ敷居が高い。

遊びの幅が広がる!通信ケーブルや周辺機器も揃えよう

実機で遊ぶメリットとしては、各社当時リリースされていた様々な周辺機器を楽しめることだと思います。

対戦する上で必要不可欠な「通信ケーブル」や『ポケットカメラ』用のプリンター等の公式の物や、電池4本は経緯的に厳しいという理由から専用の充電器や、外付けバックライト「ライトボーイ」等のプレイを快適にするためのものがたくさん出ていました。

やりすぎた例としては、海外では登場した便利機能を盛り合わせた「強化アーマー」のような周辺機器『Saitek Booster Boy』のような冗談のような製品も(笑)

引用元:「Game Boy Accessories – AVGN」https://youtu.be/EEzJH90h3aA

アンダーグラウンドな話になると、カセットに重ねることで、常時無敵や、本来ありえないステータスや残機数にするための非公式「改造ツール」等もありました。

調べるだけでも楽しいので、興味があればぜひ調べてみてくださいね。

禁断のデータ改造周辺機器『プロアクションリプレイ』

中古品の選び方とチェックポイント

『ゲームボーイ』に限らずですが、現在も続いているタイトルや市場在庫が少ないものに関しては、ファンやコレクターの需要が高いです。

フリマアプリの発展や、海外への流入等の影響もあり、国内外で非常に高額になっています。

その上、精工に作られた「コピー品」等もありますので、事前調査は怠らないようにしましょう。

人気タイトルの相場と注意点

レトロゲームにはコレクターの方が多く「箱と説明書」が付属すると途端にとんでもない金額になったりします。

ですので、購入を検討する際は「プレイ優先」であれば「箱説なし」を購入することで費用を抑えられます。

高額ソフトでも、現実的な価格である場合も多いです。

ただし、繰り返しになりますが極端に安い場合だと「コピー品」である可能性があるので注意しましょう。

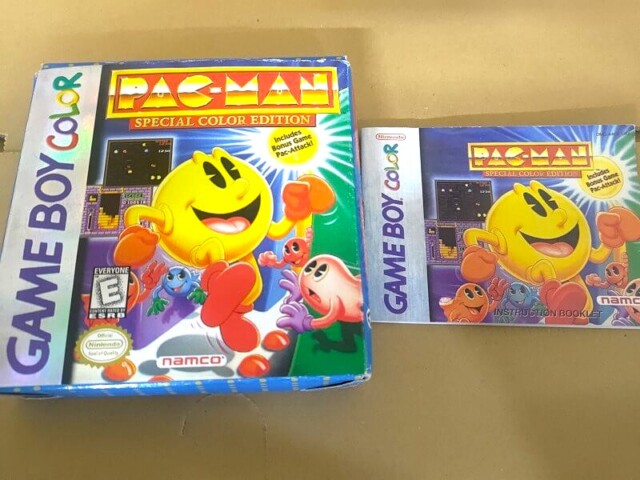

こちらはGBAのコピー品。写真越しでも見るからに印刷が荒い。

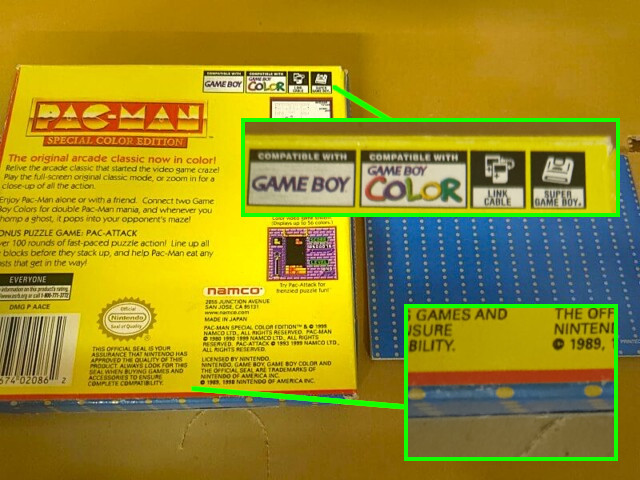

こちらは海外版パックマン。非常に精巧で一見本物に見える。

右上のアイコンを凝視すると、若干印刷のにじみが分かる。同時に箱の折れ目と印刷もずれている。

分解したところ、基板が本物より小さく、Nintendoの刻印がないため、おそらく偽物と思われる。

「ジャンク品」に注意

フリーマーケットやオークションサイトで気を付けたいのは「ジャンク品」になります。

英語では「廃品・ガラクタ」という意味ですが、何をもって「ジャンク」としているのかは、「出品者の主観」であることが多いです。

「動作するけど不安定なので保証できない」や「最後に使用したときは遊べた」等のニュアンスも含まれています。

そういったリスクを許容できない場合はトラブルの元になりますので、信頼できるショップや通販サイトを利用するようにしましょう。

どちらも故障しているものですが、左のように見た目ではわからない場合が多いです。

海外版について

これはゲーム機全般に言えるものですが、日本のみ・海外のみで発売されたソフトが多数あります。

機種によっては、売られた地域の本体でしか動作しないもの(エリアリージョン)もあります。

ですが、GBに関しては基本的には制約はない『リージョンフリー』の仕様になっています。

海外で発売されたソフトに興味がある方は、輸入するのも検討してみてはいかがでしょうか?

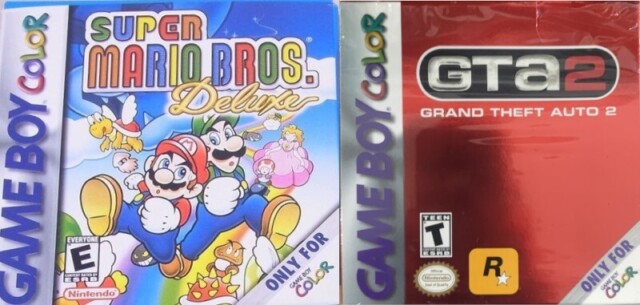

日本では書き換えサービス限定だったマリオと自由度がウリの『GTA』シリーズの2作目

「リメイク」作品も一緒にチェック

レトロゲームの需要が高まっている要因の一つに「またあの作品で遊びたい」という需要があるのは明白ですが、そういった声から現代の技術でリメイクが発売されることも最近は増えています。

価格的な抵抗はもちろんですが、ストーリーだけを楽しみたいような方やレトロ特有の不便さが気になる方であれば、そちらを優先したほうがいい場合もあるかと思います。

大ファンの方であれば、リメイク元とリメイク版を比較してプレイするのも面白い試みかと思います。

スイッチで発売されたピカチュウ版のリメイク作品

【総括】ゲームボーイのこれまでとこれから

今回はよくある「ランキング」形式ではなく、私の独断と偏見を交えつつまとめてみました。

ですが、この中のソフトはほんの一握りにすぎません。

『ゲームボーイ』には国内外合わせて「1000」本以上のタイトルがあります、そのひとつひとつに当時遊んだプレイヤーの「思い出」が詰まっています。

一人でいそいそと2台のゲームボーイをつなげて、「初代ポケモン」から「金・銀」へと相棒を転送した人もいたと思います。

通信ケーブルを持ってる友人の家にみんなで集まったあの頃を思い出したり、インターネットで調べたことで運命的な出会いをした若いファンの方もいることでしょう。

それらすべてが35年の長い歴史の大切なワンシーンとして、これからも語り継がれて継がれていくことを願います。

また次回、さよなら、さよなら、さよなら~

レトロゲーム・レトロPC専門店BEEPではゲームボーイシリーズの買取を強化しいています。ゲームボーイに関するコレクション整理・売却をお考えでしたらぜひご相談ください!

ゲームボーイの買取については以下のページをご参照ください。