昔のゲーム機一覧【ちょっと深く名機を振り返る】

本記事では、昔懐かしいゲーム機の歴史と特徴をメーカー別・シリーズ別に振り返っていきます。

家庭用ゲーム機を作ってきたのは、よく知られている任天堂、セガ、ソニー、マイクロソフトだけではありません。

テレビゲームの起源となった「オデッセイ」、海外のアタリ、玩具メーカーのエポックやバンダイ販売のゲーム機などあまり知られていない機器についても、レトロゲーム買取専門店の視点から紹介します。

目次<クリックして開く>

昔のゲーム機を語る前に:何年代までを指すの?

昔のゲーム機=「レトロゲーム機」の定義は明確に決まっているわけではありませんが、一般的には1990年代半ば以前に発売されたゲーム機を指します。

実際には、発売時期や性能だけではなく、そのゲーム機が登場した当時の技術的背景によって、レトロゲームと判断するか変わってきます。

作品の画面解像度やメディア形式、さらにはコントローラーの形状といった細かな要素も、懐かしさを感じる要因のひとつです。そのため、人によっては2000年代初期の機種もレトロゲーム機とみなすこともあります。

昔の家庭用ゲーム機の分類

家庭用ゲーム機は据え置き型、携帯型だけではなく、LSIゲーム(電子ゲーム)、ホビーパソコンなど多様な形態があります。

ゲーム機の歴史とともに、それぞれを簡単に紹介します。

テレビゲーム機(据え置き型ゲーム機)

家庭のテレビに接続してプレイするタイプのゲーム機です。

多くのメーカーが最新技術やアイデアを駆使して開発してきた、家庭用ゲーム機の花形といえます。

1975年に発売された世界最初の家庭用ゲーム機「ODYSSEY」は、テレビの画面でピンポン風のゲーム等をプレイするものでした。

画像引用:Evan-Amos, Public domain, via Wikimedia Commons

ODYSSEYに続き、日本や米国の玩具メーカーも類似のゲーム機を発売しています。

エポック社の「テレビテニス」(1975年)、アタリ社「ホーム・ポン」(1975年)、コレコ社の「コレコ・テルスター」(1976年)などがあります。

カートリッジ交換式のゲーム機(1976年~)

上記のゲーム機は、外部のゲームソフトを読み込むことはできませんでした。

しかし1976年に発売された「フェアチャイルド・チャンネルF」以降、ROMカートリッジ交換式のゲーム機が登場し、多種多様なジャンルのソフトが続々と誕生していきます。

光学メディアの導入(1988年~)

1988年の「CD-ROM2」用のソフトにCDが採用されると、大容量で安価な光学メディアをソフトとして利用する据え置き型ゲーム機が次々に登場します。

メディア記録容量の拡大に伴い、ゲーム機のグラフィックやサウンドはますます進化していきました。

ちなみに2010年代後半以降は、インターネットに常時接続しソフトのダウンロードを行うことも一般的になっています(PS4やXbox ONE、Switch等)。

据え置き型ゲーム機は、各メーカーの姿勢が最も鋭く出てきた種類です。激しいシェア競争の中で、ゲーム機の飛躍的な進化が促進されました。

携帯型ゲーム機

携帯型ゲーム機は、本体にスクリーンとバッテリーを内蔵するタイプです。場所を問わずにゲームが楽しめるのが特徴です。

初期は白黒画面や限られた操作性が主流でしたが、技術進歩とともにカラー表示や多機能化が進み、さらには通信対戦やWi-Fi接続によりインターネット利用が可能な機種も登場しました。

2017年には任天堂の「Switch」が登場し携帯型ゲーム機の位置づけが変わりました。

Switchは、持ち運びできる携帯型機の利点と、大画面でプレイしやすい据え置き型の利点を1台で両立させました。

携帯型ゲーム機は、据え置き型ゲーム機の規格と一体になりつつあるといえます。

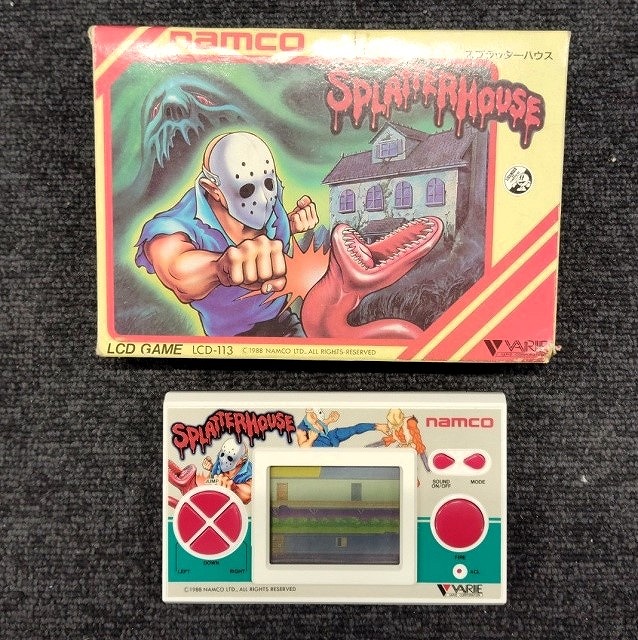

LSIゲーム/FL管ゲーム(電子ゲーム)

据え置き型・携帯型とは別に、「電子ゲーム」と呼ばれる種類もあります。

決まったゲームソフトを内蔵し、テレビには接続しないで遊ぶ画面一体型のゲーム機です。

複雑な電子回路(Large Scale Integration=LSI)を内蔵することから「LSIゲーム」と呼ばれたり、液晶画面(LCD)や蛍光表示管(FL管)を使っているため「LCDゲーム」「FL管ゲーム」と呼ばれることもあります。

とくに70年代の末期から80年代にかけては、コンパクトな電子ゲームが世界中で大流行しました。

任天堂の「ゲーム&ウォッチ」を始め、様々な企業が電子ゲームを発売していました。

コンパクトな電子ゲームの多くは、以下のような特徴を持っていました。

- 消費電力が小さい

ボタン電池や乾電池で数か月以上は遊べる。ソーラー充電式で、電池交換がほぼ要らないものもある。

- 安い

数千円、ものによっては数百円程度で買える。

- 小さく、軽い

キーホルダー程度の大きさのものもあり、気軽に持ち運べる。

これらは、据え置き型とも携帯型とも差別化できるポイントです。

そのためROMカセットやメディアの交換技術が開発されても、定期的に電子ゲームの流行が起こっていました。

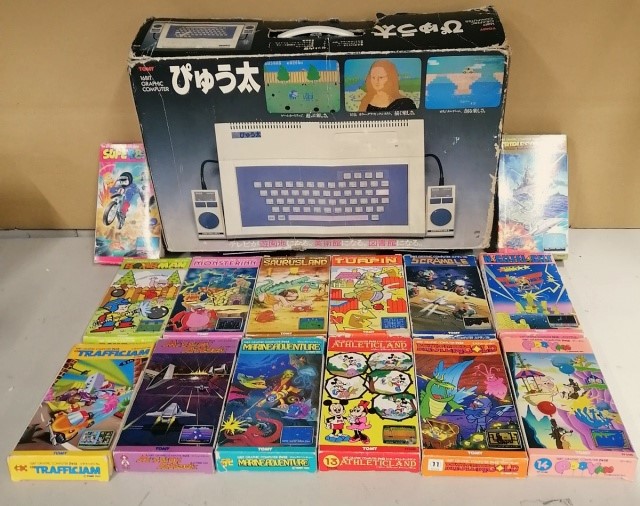

ホビーパソコン・家庭用PC

ホビーパソコンは業務用のコンピュータを簡素化し、家庭向けに販売したものです。

ゲームパッドを接続することで、据え置きゲーム機のようにプレイすることができます。

BASIC言語を使ってゲームの作成や改変が行える機種も多く存在しました。プログラミングの基礎学習や創作の楽しみにも開かれた機器として、80年代を中心に愛されました。

【主なホビーパソコン】

- コモドール64(コモドール)

- ぴゅう太 (トミー :現タカラトミー)

- ゲームパソコンM5(ソード、タカラ)

- MSX(各社)

- RX-78(バンダイ)

- FM TOWNS マーティー

ほかにも、PC-88, PC-98, FM-7, X1, X68000等の機種がありました。

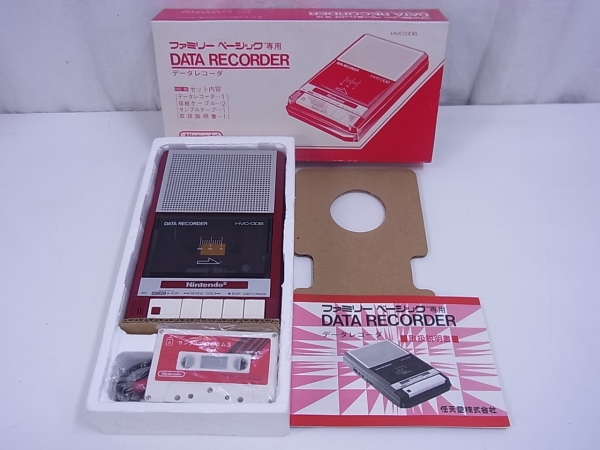

ゲーム機拡張ユニット・周辺機器

家庭用ゲーム機には、各社から様々な専用機器がリリースされてきました。

本体の性能を向上したり、新しい遊び方ができるようになったりと、接続するとまったく別の機器になるような場合もありました。

- 書き込み・読み込みが可能な記憶用のメディアを接続する機器

➡ゲームの進行状況や特殊なデータを記録できるようになる。

- 磁気式や光学式のディスクを読み込み可能とする機器

➡利用可能なデータ量が増え、よりリッチなゲームも扱えるようになる。

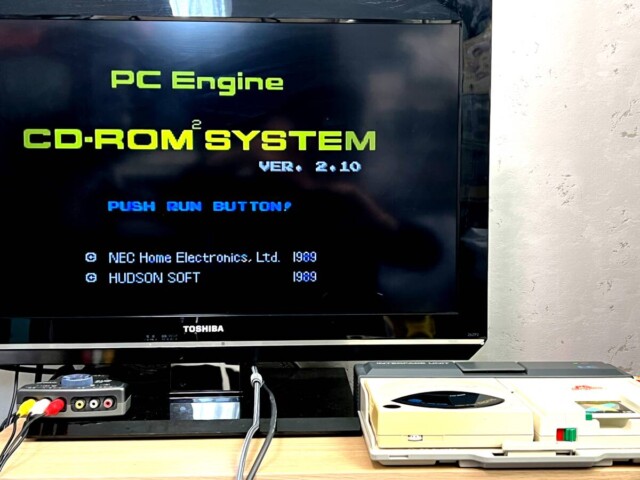

(例)PCエンジン用「CD-ROM2」

- 特殊なコントローラーやガンコン、体感型デバイス

➡より没入感のあるゲーム体験ができる。

- インターネット回線を利用可能にする機器

➡他のプレイヤーとデータとの対戦や、配信コンテンツの受け取りが実現

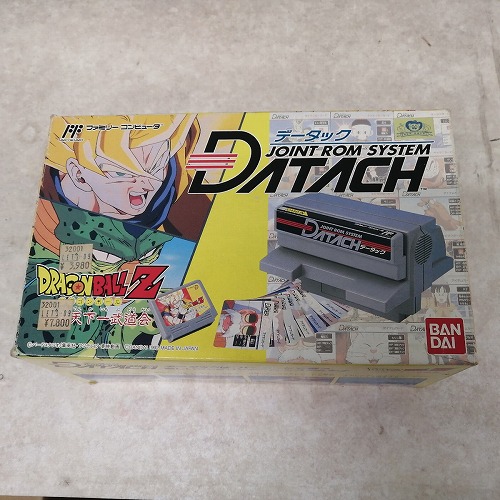

- 別売りのカードやバーコード、別ハードのソフトを読み取る機器

➡ゲームに追加要素を加えたり、グッズやイベントのコラボが実施される

(例)ファミコン用「ジョイントロムシステム データック」

- 携帯ゲーム機のソフトをテレビの画面でプレイ可能にする機器

(例)スーパーファミコン用「スーパーゲームボーイ」「スーパーゲームボーイ2」

周辺機器の機能は、後の世代のゲーム機の標準になった例もあります。

例えば、GBA各種の「ワイヤレスアダプタ」による通信機能は、次の世代のニンテンドーDSでは標準搭載されました。

周辺機器には、次の時代を作る創意工夫が詰め込まれているのです。

任天堂の歴代ゲーム機:業界を刷新し続ける名機群

家庭用ゲーム機の歴史を語るうえで外せないのが任天堂です。

任天堂は、もともと花札やトランプの製造を手がける会社でした。1970年代に入って、テレビゲームの可能性にいち早く注目し、市場に参入しました。

任天堂は、いつの時代もゲーム業界をリードしてきました。「ゲーム&ウォッチ」で携帯ゲーム機を社会に浸透させ、「ファミリーコンピュータ」で「家庭用ゲーム機」の地位を押し上げました。

さらに、早くから多くの名作ソフトを自社開発・販売し、国民的なキャラクターを多数有しているのも任天堂の強みと言えます。

▼任天堂ゲーム機の歴史について詳しくはこちら!

カラーテレビゲーム、ゲーム&ウオッチ:早くも話題を作った両機

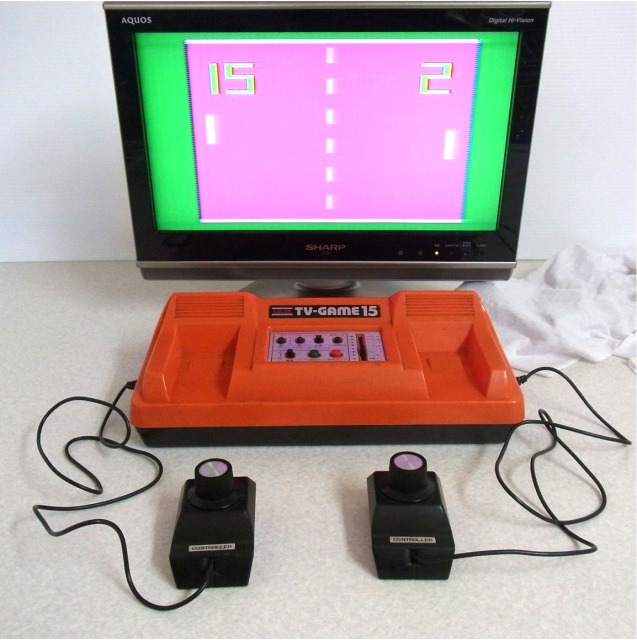

家庭用テレビゲームが登場し始めた1970年代後半、任天堂は三菱電機と組んで「カラーテレビゲーム」シリーズをリリースしました。

初代機「カラーテレビゲーム15」は約80万台のプチヒットとなり、家庭でのゲーム体験を普及させていきました。

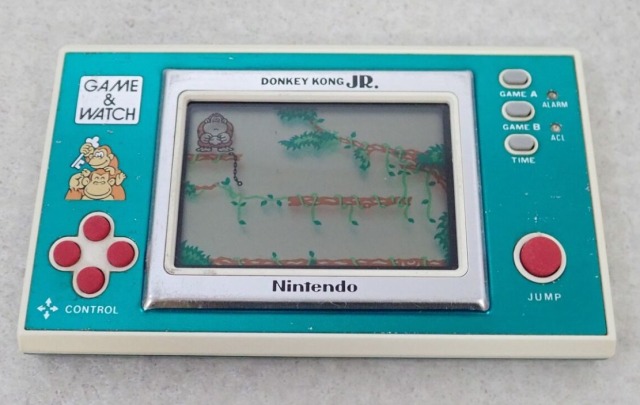

続いて1980年に「ゲーム&ウオッチ」を発売すると、国内で1,287万個が売れる爆発的なヒットとなりました。

ゲーム&ウオッチはサラリーマンから子どもまで広い年齢層に浸透し、当時の学校では「持ち込み禁止令」が出るほどの人気だったといいます。

手軽な娯楽としてのゲーム機は、80年代の始めに「社会現象」ともいえるレベルになったのです。

ファミリーコンピュータ:お茶の間にゲームを導入した国民機

1983年7月に発売された「ファミリーコンピュータ」(ファミコン)は、14,800円という手頃な価格と多彩なソフトラインナップで爆発的な普及を実現しました。

1987年3月には国内出荷台数が1000万台を超え、80年代を通して最もポピュラーだった国民的ゲーム機です。

キャラクター性を前面に押し出す作品や、一度に複数人が楽しめるタイトルなど、家庭用ゲームの遊び方を大きく変えた立役者でもあります。

スーパーファミコン:安定した性能とソフトでシェアを堅持

1990年にはファミコン後継機の「スーパーファミコン」が発売されました。

16bitのCPUを採用したことで、スプライトの拡大縮小や回転、同時スクロールなど、ゲームの表現力が飛躍的に向上しました。結果、その高品質なグラフィックとサウンドを生かした数多くの名作が生まれています。

例えば「スーパーマリオカート」、「スーパーマリオワールド」、「ストリートファイター(II・IIターボ)」、「ドラゴンクエスト(V・VI)」、「ファイナルファンタジー(Ⅳ~VI)」、「クロノトリガー」などが代表的です。国内では、計1,447本のタイトルが発売されました。

ゲームボーイシリーズ:携帯ゲーム機市場の開拓者

1989年に発売された「ゲームボーイ」は、小型かつ長時間プレイを可能にした携帯ゲーム機の草分け的存在です。

モノクロ液晶におなじみの十字キーとA・Bボタン、電池で長時間駆動というスペックでしたが、手軽さが受けて大ヒット。

カセットを入れ替えて多様なゲームをプレイできるので、多様なメーカーが参入しました。通信ケーブルを使った対戦や交換プレイといった要素も革命的でした。

ゲームボーイの改良機が次々登場

1990年代半ばを迎えても、ゲームボーイの勢いは止まりません。

ゲーム機では珍しかったカラーバリエーションを展開した「ゲームボーイブロス」や、小型化・軽量化に成功した「ゲームボーイポケット」、バックライト付きTFT液晶を採用した「ゲームボーイライト」など、改良機が毎年のように登場します。これらの後継機に使われた技術は、21世紀の携帯ゲーム機の礎にもなりました。

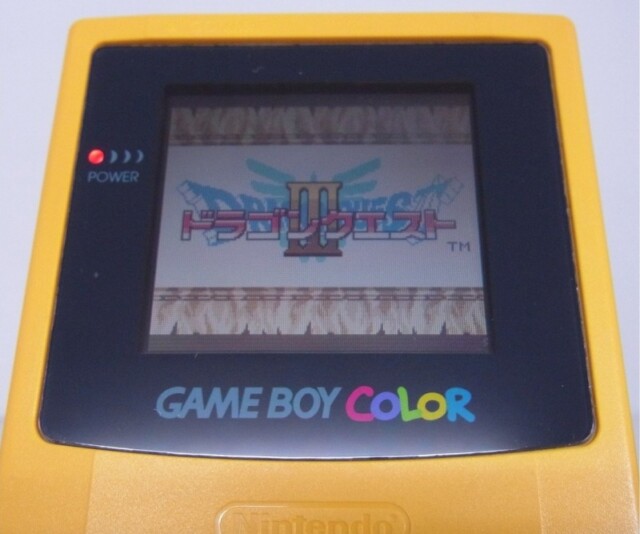

ゲームボーイシリーズの中でも、1998年10月に発売された「ゲームボーイカラー」は特に重要でしょう。

最大56色の同時発色が可能なカラー液晶を採用し、携帯型ゲームの表現をさらに多様にしました。

▼ゲームボーイシリーズについて、さらに詳しくはこちら!

ゲームボーイシリーズが世界中で記録的なセールスをあげたことで、他メーカーの開発意欲も刺激されます。そして携帯ゲーム市場は一気に拡大していったのです。

バーチャルボーイ(任天堂)

1995年7月21日に任天堂から発売された、世界初の完全立体視を可能としたゲーム機です。

専用ソフトには、「ギャラクティックピンボール」や「マリオズテニス」など19本あります。しかし、赤と黒のモノクロ画面や立体視が目に悪いとの評判が立ち、市場には受け入れられませんでした。結果、発売からわずか5ヶ月でソフト展開が終了する事態となりました。

価格も15,750円と高価で、当時の他のゲーム機と比較しても魅力に欠けると感じられたようです。その後、バーチャルボーイは「早すぎたVRゲーム機」として語り継がれています。

ニンテンドウ64:任天堂初の3D対応機

1996年に据え置き型の次世代機として登場したニンテンドウ64は、任天堂初の3Dソフト対応機です。

『スーパーマリオ64』や『ゼルダの伝説 時のオカリナ』など3Dの名作が生まれ、任天堂開発のゲームにも新しい可能性を開きました。

また、任天堂機では初めてアナログスティック搭載コントローラーを採用し、より直感的な操作が可能となりました。

標準で4人同時プレイに対応しているのも革新的でした。「マリオパーティ」「大乱闘スマッシュブラザーズ」等のゲームの盛り上がりを生み、「友達みんなでゲームをする」スタイルをゲーム業界に広めました。

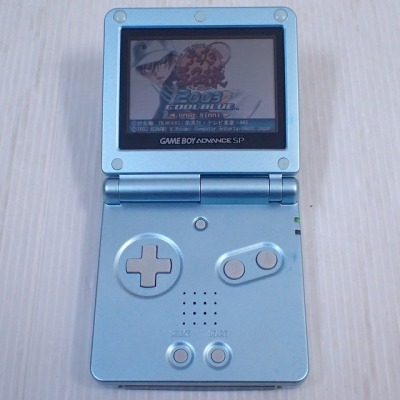

ゲームボーイアドバンス(GBA):グラフィックで魅せたヒット携帯機

2001年3月には、ゲームボーイシリーズの次世代機であるゲームボーイアドバンス(GBA)が発売されました。

GBAは32ビットCPUを搭載し、スーパーファミコンに匹敵する性能を実現しました。画面は2.9インチの反射型TFTカラー液晶を採用しており、約32,000色の表示が可能で、従来機より美しい色の表現が可能でした。

さらに、2003年にはフロントライトを搭載した折り畳み型の「ゲームボーイアドバンスSP」、2005年にはバックライト液晶を採用した小型の「ゲームボーイミクロ」が発売されるなど、進化を続けました。

GBAは『ポケットモンスター ルビー・サファイア』や『メイドインワリオ』など、多くの名作タイトルを生み出し、全世界で8,151万台以上を販売する成功を収めました。

ゲームキューブ:自社ソフトの魅力を確立

ゲームキューブは、2001年9月14日に発売した据え置き型ゲーム機です。キューブ型のユニークなデザイン、任天堂初の光ディスク対応、高い処理性能など、スペック面の正統進化が目立ちました。

ソフトも充実しており、『大乱闘スマッシュブラザーズDX』や『スーパーマリオサンシャイン』など、多くの名作ゲームを生み出しました。

世界販売数は約2,174万台、日本国内では404万台を記録しました。

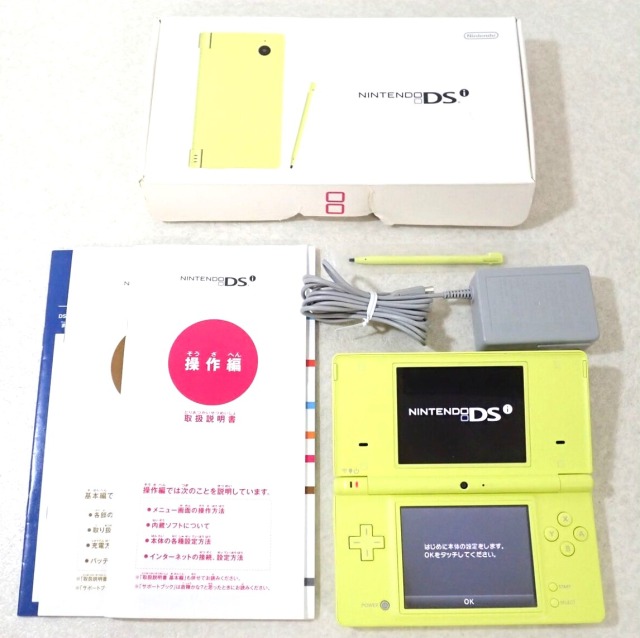

ニンテンドーDS:2画面+タッチの新しい魅力

ニンテンドーDSは2004年12月に発売された携帯機で、ゲームボーイシリーズに代わる新世代のハードとして登場しました。

最大の特徴は、上下2つの液晶画面(Dual Screen)を搭載していることです。さらに下画面はタッチスクリーンとなっていて、直感的なタッチ入力による新しいゲーム体験をアピールしました。また、内蔵マイクによる音声認識やWi-Fi通信機能を備え、オンライン対戦や協力プレイも重視した設計でした。

『脳トレ』シリーズや『どうぶつの森』などのヒットタイトルが幅広い層に支持され、ゲーム人口の拡大に大きく貢献しました。

その後、軽量化された「DS Lite」、カメラ機能を追加した「DSi」、さらに大画面モデル「DSi LL」などが発売され、シリーズ全体で1億5,400万台以上の大ヒットを記録しました。

Wii:アクティブな操作で生活とゲームが接近

Wiiは2006年に発売した据え置き型のゲーム機です。最大の特徴は、モーションセンサーを搭載した直感的なリモコン型コントローラーでした。

「Wiiリモコン」と呼ばれたコントローラは、プレイヤーの動きをゲーム内のアクションに直接反映させることができ、従来にないゲーム体験を提供しました。

Wiiは幅広い年齢層にアピールする点も特徴的でした。カジュアルゲーマーや高齢者など、従来のゲーム機では取り込めなかった層にも訴求しました。『Wii Sports』や『Wii Fit』などのタイトルは、家族や友人と身体を動かして遊ぶ斬新なゲーム体験を提供し、大ヒットとなりました。

Wiiは「家族みんなでゲーム」、「健康にも寄与するゲーム」という形で、家庭用ゲーム機の新たな姿を提案しました。後の「Switch」の成功の礎を作った、重要なゲーム機といえるでしょう。

セガの歴代ゲーム機:確かな技術で世界進出した名機たち

アーケードゲームでも名を馳せたSEGAは、個性的なハードを次々と世に送り出しました。各時代の特徴的なゲーム機を見ていきましょう。

SEGAのゲーム機はアーケードのノウハウを活かし、高品質な移植作や独自のタイトルを多く提供してきた点が魅力的です。とくに競合他社との差別化を図るため、技術的なチャレンジや派手な仕掛けを積極的に取り入れ、根強いファン層を獲得しました。

SG-1000:セガハードの黎明

1983年に発売されたSG-1000は、SEGA初の家庭用ゲーム機として登場しました。

ゲームは専用カートリッジの入れ替え式で、「ロードランナー」(開発はコンパイル)、「コナミのハイパースポーツ」「スターフォース」など、サードパーティーのタイトルもありました。

翌年には、洗練されたデザインの後継機「SG-1000II」も登場。外観でも試行錯誤を続けるセガの姿勢が見て取れます。

セガ・マークⅢ-マスターシステム:世界を視野に正統進化

1985年、セガはSG-1000と互換性を保った「セガ・マークⅢ」を投入しました。「ファンタジーゾーン」「スペースハリアー」をはじめ、アーケードで人気のタイトルが揃いました。

同時にセガは北米向きに「Master System」を開発していました。

FMサウンドユニット、連射機能付きゲームパッド等の優れたスペックを加え、1987年には国内で「マスターシステム」として満を持して発売します。

マスターシステム前後の時期のセガは、任天堂の参入が遅れていたヨーロッパや南米の市場にいち早く参入したのも記憶すべき点でしょう。

メガドライブ:世界を席巻した16bit機

1988年10月に登場した「メガドライブ」は、任天堂やNECに先駆けて16ビットCPUを搭載した次世代機です。

セガの家庭用ゲーム機で初めて国内100万台を達成しました。また、北米では「GENESIS」(ジェネシス)という名称で発売し、こちらも大ヒット。一時は任天堂のNES(ファミコンの北米版)を凌駕する存在でした。

「メガCD」や「スーパー32X」といった周辺機器も登場し、さらなる高性能化を遂げていたのも特徴です。

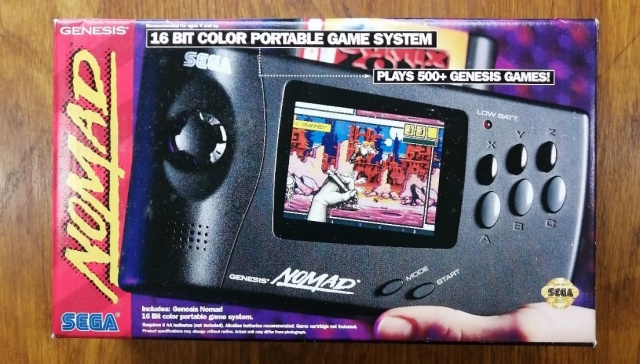

ちなみに、北米では独自に「Nomad」という携帯型も発売しました(1995年10月)。

ジェネシス Nomad

ゲームギア:超スペックの携帯機

任天堂の向こうを張るセガは、ゲームボーイが支配していた携帯ゲーム機市場にも挑戦します。

1990年発売の「ゲームギア」は、バックライト付きカラー液晶でゲームボーイとの差別化を図りました。

ただ、消費電力が高すぎるという問題もありました。サードパーティの参入もそれほど広がらず、短命なハードとなってしまいます。

セガサターン:豊富なソフトでソニーと激突

1994年には、セガ6番目のゲーム機「セガサターン」が発売されます。後に、PlayStationとの熾烈なシェア争いを繰り広げました。

セガ初のミリオンセラーとなった「バーチャファイター」や、メディアミックスで知名度を上げた「サクラ大戦」など、セガを代表するタイトルが多く輩出されました。

開発に関わった企業からも互換機が発売され、日本ビクターは「Vサターン」(1994年11月22日発売)、日立製作所は「Hiサターン」(1995年4月1日発売)を発売しています。Hiサターンはメディアプレイヤー機能も備えていました。

▼セガサターンには特徴的な周辺機器が多いため、こちらで一挙紹介しています!

ドリームキャスト:ネットワークの楽しみを追求

1998年発売の「ドリームキャスト」は、インターネット通信用のモデムを標準搭載し、新機軸を打ち出しました。

ゲームでオンライン対戦を行うだけでなく、ブラウザでウェブサイトを見ることができたり、ビデオチャットを行える周辺機器「ドリームアイ」を展開するなど、様々な楽しみ方が提案されました。

さらに、モニタ付きメモリーカード「ビジュアルメモリ」、アーケード基板「NAOMI」との連動など、周辺機器にも変わった工夫が施されていました。

しかし「PlayStation」の強力なタイトル群には及ばず、2001年1月31日にドリームキャストは製造中止となります。

これ以降、セガは家庭用ゲーム機の製造販売からは撤退することとなりました。

ソニーの歴代ゲーム機:時代の先端に躍り出たPS

もともとAV機器で名を馳せていたソニーは、家庭用ゲーム機への参入は遅めでした。

参入のきっかけは、任天堂と共同で「スーパーファミコン互換のCD-ROM対応ゲーム機」の開発に関わったことです。しかし、この機器は発売されることなく終わります。

その後、ソニーは「ソニー・コンピュータエンタテインメント」(SCE)を設立し、先の「CD-ROM対応ゲーム機」のアイデアを元に「プレイステーション」を開発。家庭用ゲーム機市場に本格参入します。

ソニーは半導体分野で培った技術力により、3D表現や次世代の光学メディアをフル活用しました。これによりゲーム開発の技術革新も促し、時代の最先端を行くハードメーカーとなったのです。

▼プレイステーションの詳しい歴史はこちらも!

プレイステーション:3Dの名作たちを生んだ衝撃の初代機

初代「プレイステーション」は1994年に発売開始されました。3Dグラフィックに力を入れ、多くの名作を生み出しました。

同時発売タイトルは8本、中でもアーケードから移植されたナムコの「リッジレーサー」は、最先端を感じさせるポリゴンによる3Dグラフィックで人気を集めました。同社はその後も「鉄拳」「エースコンバット」をはじめ、人気タイトルを続々発売し、最初期のPS人気を支えていきます。

ほかにも、コナミの「ときめきメモリアル~forever with you~」、カプコンの「バイオハザード」などもヒット。

スクウェアの「ファイナルファンタジーVII」、エニックスの「ドラゴンクエストVII」といったビッグタイトルが生まれ、PSはゲーム機として不動の地位を獲得しました。

海外でも、任天堂やセガを抑えてトップシェアとなっています。

プレイステーション2:世界一売れた家庭用ゲーム機

2000年発売のプレイステーション2(PS2)は、当時はまだ浸透していなかったDVDをメディアに採用しました。

ゲームの大容量化と高性能チップにより、精細な3D表現が生まれました。

先行するドリームキャストを抜き去り、全世界で1億5,500万台という販売を記録。家庭用ゲーム機としては、現在もPS2が世界一の販売数となっています。

DVD映像ソフトを再生できる機能もあり、DVDプレイヤーとしての側面も強調されていました。

PSP:PS2レベルの処理性能を持った初携帯機

2004年、SCEはPlayStation Portable(PSP)を発売し携帯ゲーム市場にも本格参入します。高精細な画面とネットワーク機能を搭載することで話題を集めました。

PSPのグラフィック性能はPS2と同レベルといわれ、音楽や動画等のマルチメディア視聴機能や、Wi-Fi・USBポートによる通信なども搭載していました。

PSPは2004~2016年のあいだに1,400本を超えるタイトルが発売された長寿ハードでもあり、カプコン「モンスターハンター」は国内でメガヒットを繰り出しました。

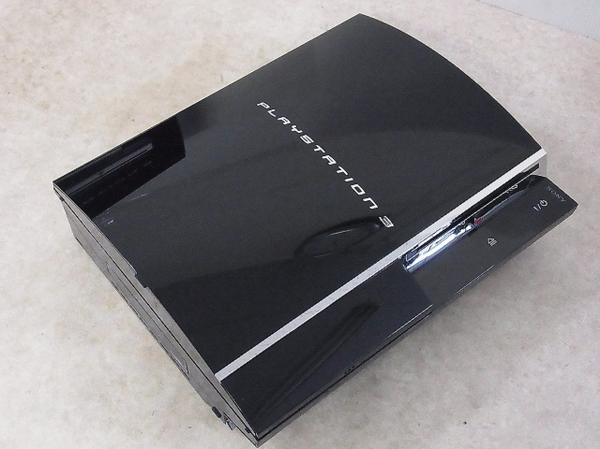

プレイステーション3:後発ながらも結果を残した高性能機

2006年に登場したプレイステーション3は 、メディアに次世代技術のBlu-ray Discを採用。高性能のCell Broadband Engine(セルブロードバンドエンジン)やHDMIポート、7.1chサラウンド等、当時最高峰の映像技術を結集し、さらに上質なゲーム体験をアピールしました。

「PlayStation Network」が本格的に活用され始めたのもこの頃です。ソフトや体験版をダウンロードする、修正パッチを適用するなど、今では一般的になったソフトの流通環境を整えました。

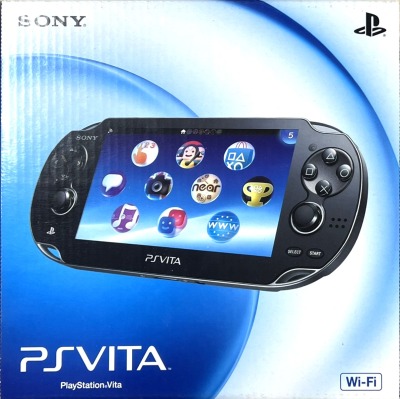

PS Vita:新しい体験を目指すも、競合に苦戦

2011年に発売されたPSPの後継機PS Vitaは、タッチ操作可能な有機ELや背面タッチパッド、モーションセンサー、Bluetoothなど最先端の技術を採用し、より多彩な遊び方を提案しました。

しかし専用タイトルには恵まれず、「ニンテンドー3DS」との競争では苦戦。また、普及し始めたスマートフォンとの機能上の競合も逆風になりました。

Microsoftの歴代ゲーム機:世界にアピールするXbox

誰もが知るOS「Windows」をはじめ、「Word」や「Excel」の開発販売元であるMicrosoftも、技術力とオンラインサービスを活かし、Xboxという独自のハードを生み出しました。

国内では任天堂・ソニーの陰に隠れがちでしたが、北米やヨーロッパではずっと存在感を発揮し続けているメーカーです。

Xbox:性能充分、オンラインサービスの先行者

国内で2002年に発売された初代Xboxは、インテル製のCPU、NVIDIA製のGPUを積み、HDDも標準搭載と、PCのようなスペックの高性能機です。

本当の強みは、オンラインサービスの「Xbox Live」にありました。日本では2003年1月16日に提供開始と、家庭用ゲームでは最速のオンラインプラットフォームでした。

多人数同時プレイやコンテンツ配信サービス、対応ソフトではボイスチャットも可能など、オンラインの遊び方を当初から確立していました。

ただし国内でのソフトには恵まれず、「デッド オア アライブ」シリーズや「ソウルキャリバーⅡ」等が話題に上がっていた程度でした。

Xbox 360:世界中で大ヒット、ソフトも充実

2005年に発売されたのが、Xbox 360 です。1080p対応の高解像度グラフィック、IBM製のカスタムCPU「Xenon」とATI製GPUの搭載により、当時のPCゲーム並みの処理能力を実現しました。

本体デザインも洗練され、従来のXboxよりスリム化された点も評価を受けました。

同時に「Xbox Live」もさらに進化しました。世界中のプレイヤーと接続してリアルタイム対戦や協力プレイを楽しめる機能を充実させました。フレンドリストやボイスチャット、追加コンテンツ(DLC)の配信など、現在のオンラインゲームの要素をほぼ完全に整えています。

2016年に製造終了するまでの11年間で約1億台を販売し、次世代機「Xbox One」へと進化を遂げました。

ソフトも初代より充実しており、『リッジレーサー6」『パーフェクトダーク ゼロ』『真・三國無双4 Special』『アイドルマスター』等が高い人気となりました。

Xbox One:互換性を保ちつつ正統進化

Xbox Oneは、国内で2014年に発売されました。4K映像対応やクラウドサービスなど、革新的な機能が多数導入されました。

Xbox 360時代から進化したオンラインサービス「Xbox ネットワーク」も大きな特徴です。クラウド技術を活用し、ゲームデータのオンライン保存や、PCとのクロスプレイが可能になりました。Xbox Play Anywhere対応タイトルでは、Xbox OneとWindows PC間でデータ共有ができ、異なるデバイスでシームレスなプレイが楽しめます。

また、Xbox Oneは、初代XboxやXbox 360の一部タイトルをプレイできる後方互換性機能を搭載している点でも評価されました。

NECのゲーム機(PCエンジン、PC-FX)

日本電気(NEC)の子会社だった日本電気ホームエレクトロニクスが、家庭用ゲーム機に参入したのは1987年10月。ハドソンと共同開発した「PCエンジン」を発売します。

後のソニーと同じく新規メディアの追求に積極的で、家庭用ゲーム機にCD-ROMが導入されたのもNECのPCエンジンが世界初でした。

PCエンジン:CDメディアで独自の表現を追求

初代PCエンジンは1987年に発売されました。コンパクトな本体サイズに加え、HuCARDという薄型ROMを採用してスマートなイメージを定着させました。

1988年12月4日発売の周辺機器「CD-ROM2」(シーディーロムロム)によってCDも利用可能となり、音声やアニメーションシーンが豊富なソフトを展開。他社にはないメディア表現を可能にしました。

CD-ROM2

PCエンジンには派生機種が多く紹介しきれませんが、以下に一覧を記載しておきます。

【据え置き型】

- PCエンジンコアグラフィックス

- PCエンジンコアグラフィックスII

- PCエンジンシャトル

- PCエンジンスーパーグラフィックス

PCエンジンシャトル

【SUPER CD-ROM2との一体型】

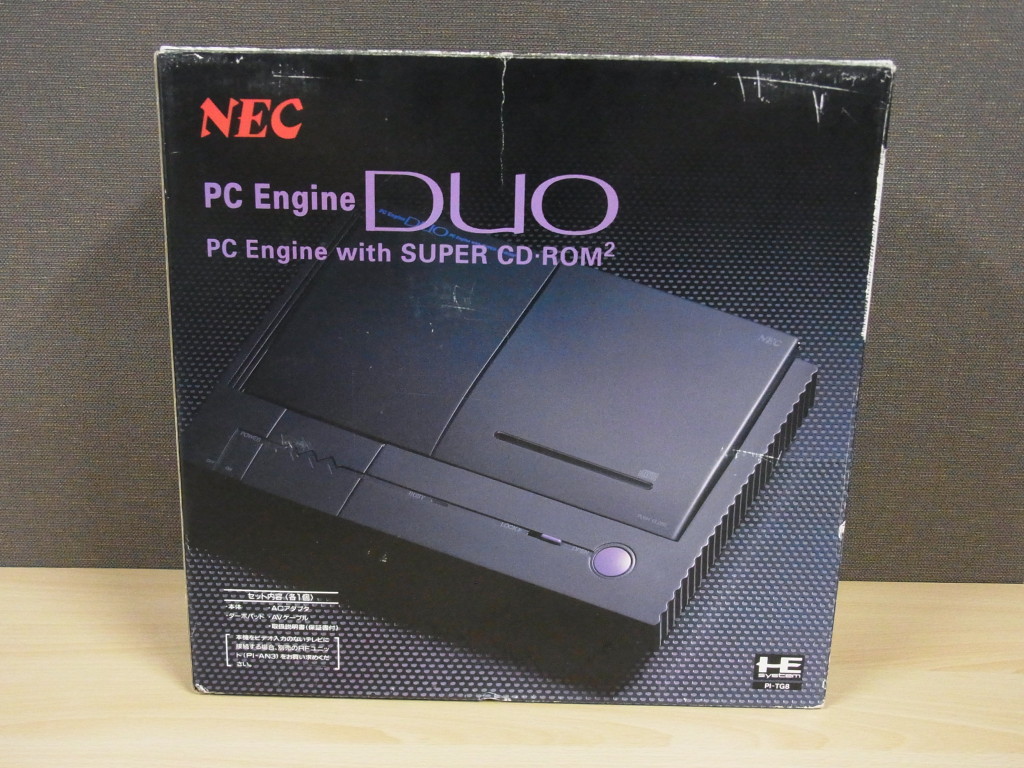

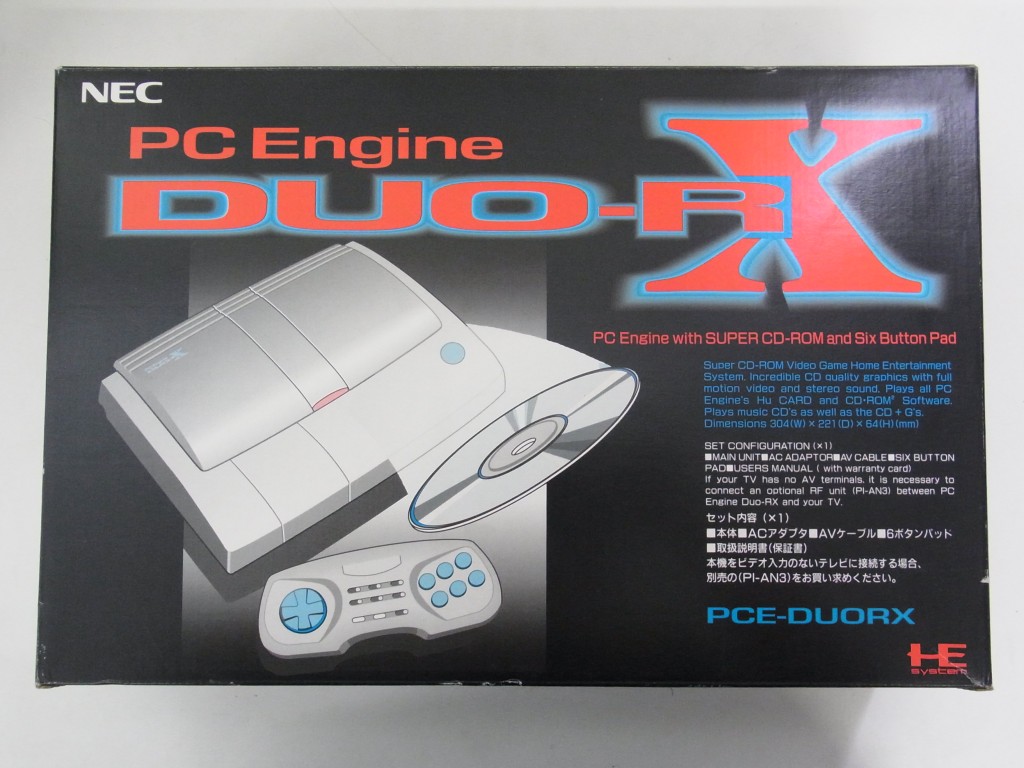

- PCエンジンDuo

- PCエンジンDuo-R

- PCエンジンDuo-RX

【携帯型】

- PCエンジンGT

- PCエンジンLT

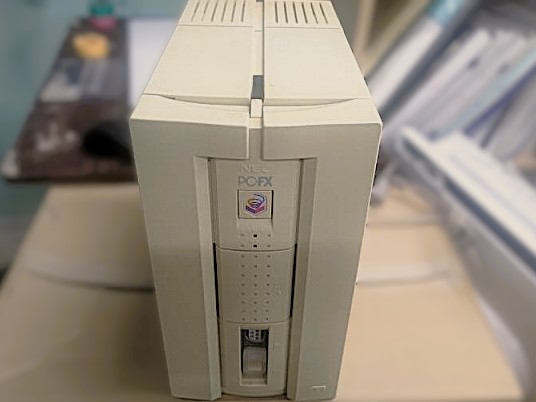

PC-FX:アニメーションで魅せる独特の世界観

PC-FXは、1994年にNECホームエレクトロニクスから発売されました。

PC-FXは、CD-ROMの大容量を活かして高画質な動画をゲーム中に再生する「フルモーションビデオ」を売りにしていました。これは、アニメ風のビジュアルや実写映像を多用したゲーム体験を意識した設計で、ビジュアルノベルやシミュレーションゲームに最適な仕様でした。

PCライクなタワー型の縦置きデザインも他のゲーム機と一線を画しています。

PC-FXは32ビットCPUを搭載し、2Dグラフィックの表現に優れていました。しかし、3Dポリゴン描画機能を搭載しなかったため、次世代機「プレイステーション」や「セガサターン」との競争では苦戦を強いられることとなります。

1998年6月、NECホームエレクトロニクスはセガのドリームキャストへの参入を発表し、同時にPC-FXからの撤退も決まりました。

SNKのゲーム機(ネオジオ)

多数の名作アーケードゲームを開発していたSNKも、家庭用ゲーム機販売を行ったことがあります。「ネオジオ」「ネオジオポケット」シリーズです。

ネオジオ:自宅でアーケードクオリティを実現

ネオジオ(NEOGEO)は「業務用並みの性能を家庭で楽しめる」をコンセプトに、アーケードと共通の基板を採用した異色のゲーム機です。

1990年から、家庭に向けたレンタルと販売が開始されます。本体は58,000円、カートリッジもほとんどが3万円代とかなり高額でしたが、ゲームセンターと同等のクオリティでプレイでき、ゲームファンの間では憧れの存在でした。

1994年9月には、CD-ROMを採用した後継機「ネオジオ CD」が登場します。ネオジオと比べソフトの価格が手ごろになったものの、ロード時間が長いと不評でした。あまり支持は広がらず、初代ネオジオよりも早く生産終了となってしまいました。

ネオジオでは「対戦型格闘アクション」のジャンルで大人気作が生まれ、『餓狼 MARK OF THE WOLVES』を含む人気ゲームはPS2への移植が行われています。

ネオジオポケットシリーズ

3年あまりの短い間でしたが、SNKは携帯型ゲーム機にも参入していました。

ネオジオポケットは、1998年10月28日に発売されました。16ビットCPUとグレースケール画面を採用し、特徴的なジョイスティック型コントローラーを搭載していました。本体には「ポケットメニュー」が標準搭載され、カレンダーや世界時計、星占いアプリが利用できました。

単4型電池2本で約20時間の連続動作が可能で、コンパクトな設計によりポケットに収まるサイズでした。しかし、発売の1週間前にゲームボーイカラーが登場したことで注目を奪われ、販売台数は20万台に届きませんでした。

「ポケット」発売から7か月後の1999年3月には、カラー液晶を搭載したネオジオポケットカラーが発売されました。ドリームキャストとの連携機能を持ち、セガやカプコンからもソフトが発売されましたが、成功には至りませんでした。

最終的に、2001年10月30日のSNKの倒産を境にネオジオポケットシリーズの展開は打ち切られ、後継のSNKプレイモアは任天堂の携帯ゲーム機向けソフト開発に転換することになりました。

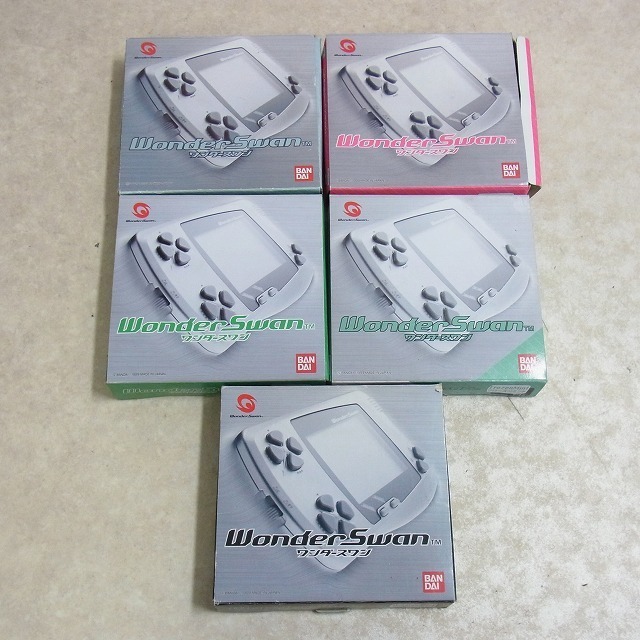

ワンダースワンシリーズ

ワンダースワンは、1999年にバンダイ(後のバンダイナムコ)から発売された携帯型ゲーム機です。

開発には、ゲームボーイを生み出した任天堂の元エンジニア・横井軍平氏が関わっており「遊びやすさ」と「省電力」を追求した設計でした。

本体仕様とデザイン

ワンダースワンは、モノクロ液晶を搭載した初代モデルから、STNカラー液晶を搭載した「ワンダースワンカラー」(2000年)、TFT液晶を搭載した「スワンクリスタル」(2002年)へと進化しました。

ワンダースワンシリーズは、縦持ちと横持ちの両方に対応するユニークな操作スタイルが特徴です。本体に8方向ボタンが2セット配置されていて、一度見たら忘れない独特な外見となっています。

また、コンパクトで軽量、省電力性にも優れていました。単三電池1本で約30時間の連続プレイが可能で、多くのユーザーに評価されるポイントとなりました。

ソフト展開

ワンダースワンには、バンダイが持つアニメや特撮作品の人気キャラクターを活かしたタイトルが数多く登場しました。

「デジモン」シリーズや「機動戦士ガンダム」シリーズ、「ワンピース」など、当時の人気作品を基にしたゲームがラインナップに並び、ファンを魅了しました。

また、「ファイナルファンタジー」シリーズのリメイク版、「ロマンシング サ・ガ」等の人気RPGも発売されています。

最初期の家庭用ゲーム機たち(ODYSSEY、「ホーム・ポン」)

世界に目を向ければ、家庭用ゲーム機の始まりはODYSSEY(オデッセイ)というゲーム機とされています。

日本で生まれた「カラーテレビゲーム」や「ファミコン」は、かなり後の時代に出てきたものなのです。

家庭用ゲーム機の始まりに関係の深い、二つの機種を紹介します。

ODYSSEY:世界初のテレビゲーム機

画像引用:Evan-Amos, Public domain, via Wikimedia Commons

アメリカの電気機器メーカーであったマグナボックスが、1972年に発売した世界初の家庭用ゲーム機です。

オデッセイにはCPUやメモリといった当時の電子機器に一般的な要素がなく、ディスプレイ上にシンプルな白い四角や点を表示するだけのものでした。

しかし、画面上の点を操作して対戦する「ピンポン風ゲーム」や、光線銃を使ったシューティングゲームなど、基本的なゲームの楽しさを体験できるシステムが搭載されていました。

テレビ画面に貼り付ける「オーバーレイシート」を使って表示をわかりやすくしたり、サイコロやカードなど物理的な付属品も用意され、ボードゲームの発展版ともいえる仕組みがありました。

アタリ「ホーム・ポン(HOME-PONG)」

1975年、アーケードゲームを手がけていたアタリ社は、大ヒットしたピンポンゲーム「ポン」(PONG)家庭用に移植します。

そうして発売された家庭用ゲーム機「ホーム・ポン」は、15万台のヒットを記録しました。

このヒットを受け、1976年にコレコの「コレコ・テルスター」、1977年にはバンダイの「TV JACK」シリーズ、トミー工業(現:タカラトミー)の「TV FUN」等、類似のゲーム機が世界中で発売されました。

以降「家庭用ゲーム機」をこぞって各社が作り始め、任天堂やセガ等、私たちが知っているメーカーも市場に参入し、上記で紹介したような各種ゲーム機に繋がっていきました。

その他のメーカーのゲーム機

上記で紹介した「任天堂」「セガ」「ソニー」「マイクロソフト」「NEC」等以外にも、ゲーム機を作っていたメーカーはたくさんあります。

以下では、国内では知名度が低いけれども、家庭用ゲーム機の歴史に大きな貢献をした機種を紹介していきます。

また、最終的には任天堂やセガの陰に隠れてしまったけれども、同時代を盛り上げた国内のゲーム機も沢山ありました。その一部を紹介しましょう。

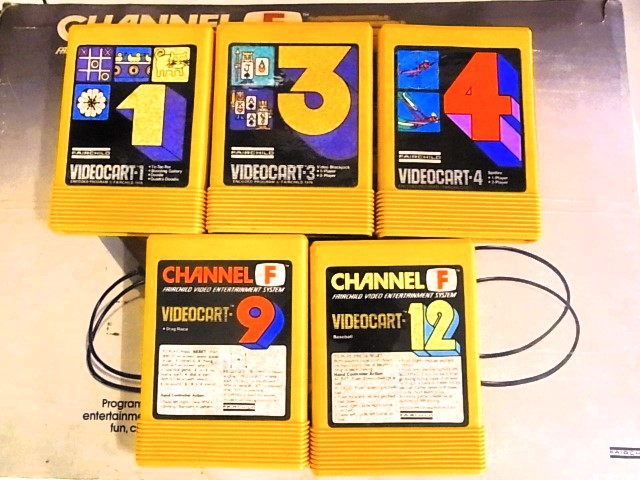

フェアチャイルド・チャンネルF

フェアチャイルド・チャンネルFは、フェアチャイルドセミコンダクターが1976年8月に製造した家庭用ゲーム機です。

世界で初めて「カートリッジ交換」を実現したゲーム機として知られています。

当初はVideo Entertainment System(略称:VES)という名称でしたが、翌年にアタリが「VCS」を発売したため、名称を変更しました。国内では丸紅住宅機器販売から、1977年に定価128,000円(ソフトは9,800円)で発売しました。非常に高価だったため、国内では数が限られています。全世界でも、売上台数はおよそ35万台にとどまりました(1979年までの記録)。

ナンバリングされたタイトルは全部で27本ありました。

ATARI VCS(Atari 2600)

ATARI VCS(Atari 2600)は、フェアチャイルド・チャンネルFに続くカートリッジ交換式ゲーム機です。1977年に北米で発売されました。

アタリの人気アーケードゲーム「ポン」(PONG)の移植版や、日本でも社会現象を巻き起こした「スペースインベーダー」の移植、迷路ゲーム「パックマン」など、当時の人気ゲームを続々とソフト化し、大ヒットとなりました。1982年末までに世界で1,100万台を販売しています。

アタリの成功により他メーカーも次々と家庭用ゲーム機市場に参入し、激しい競争が始まります。しかし、1983年には、ゲーム市場が飽和し品質の低いゲームが大量に出回ったことで「アタリショック」が発生し、アタリの売上も急激に低迷することとなります。

国内では1979年にエポック社が「カセットTVゲーム」という商品名で販売しましたが、高価なため売れ行きは良くなかったようです。

ATARI 2800

Atari 2800は、ATARI VCS(Atari 2600)の日本版です。2600とは筐体デザインが異なっています。

1983年5月10日にアタリ・インターナショナル日本支社から19,900円で発売されましたが、競合機種であるファミリーコンピュータ(14,800円)やセガのSG-1000(15,000円)に比べて高価だったため、市場競争で苦戦しました。

コレコビジョン

画像引用:OliverGalvin, CC0, via Wikimedia Commons

コレコビジョンは、1982年8月にアメリカの玩具メーカーであるコレコ社が発売した家庭用ゲーム機です。当時としては革新的な性能を持ち、業務用ゲーム機に匹敵する性能を備えていました。

コレコビジョンの最大の特徴は、任天堂の人気ゲーム「ドンキーコング」を独占的に移植したことです。この高品質な移植が人気に火をつけ、発売から1年で100万台を売り上げました。

約100タイトルのROMカートリッジ形式のソフトが1982年から1984年の間に発売され、最終的な世界販売台数は600万台と、大ヒットを飛ばしたゲーム機の一つです。任天堂から発売される計画もありましたが、コレコとの交渉が不調に終わったため日本に渡ることはありませんでした。

ATARI Lynx

ATARI Lynx(アタリ・リンクス)は、1989年にアタリコープが発売した携帯型ゲーム機で、世界初のカラー液晶搭載機として注目を集めました。

国内では1990年に29,800円で販売されました。スプライトの回転・拡大縮小表示機能等、据え置き機でもまだ珍しかった高性能を携帯型で実現しました。

ただし、携帯性には課題がありました。本体サイズが大きく、重量は約700gあります。また消費電力も大きく、単三電池6本でわずか2~3時間しか稼働しませんでした。後に、小型省電力化した「ATARI Lynx II」が発売されました。

ATARI Jaguar

ATARI Jaguar(アタリ・ジャガー)は、1993年11月にアタリが発売した家庭用ゲーム機です。ゲーム機では未だなかった64ビットCPUを採用し「Do the Math」というスローガンで16bit・32bit機に対する優位性をアピールしました。

ソフトはカートリッジで提供され、1995年には「ATARI Jaguar CD」を取り付けることでCDにも対応しました。

しかし、ソフトの不足や高価格が災いし、累計販売台数は約12万台にとどまりました。日本では輸入品が購入できましたが、数千台しか販売されませんでした。

カセットビジョン(エポック社)

カセットビジョンは1981年にエポック社が発売したゲーム機です。本体にコントローラーが一体化している独特なデザインが特徴です。

ゲーム本体の性能をカートリッジ側に依存する構造を取っていて、その分動作が安定する強みがありました。

1983年9月までは40万台以上と国内トップの売上台数を誇っていましたが、性能面でより優れたファミコンが登場し存在感を失っていきました。

スーパーカセットビジョン(エポック社)

スーパーカセットビジョンは、エポック社が1984年に発売した家庭用ゲーム機です。

カセットビジョンの後継機として開発され、当時の定価は14,800円でした。NECが開発を担当し、前機種と比べて性能が大幅に向上しました。グラフィック面では最大128個のスプライトを表示可能で、各スプライトは最大4色まで使用できました。

かなり力の入った国産機種ですが、先行していたファミコンの勢いを削ぐことはできず、販売実績は約30万台にとどまりました。

スーパーカセットビジョンは、エポックが販売した最後のゲーム機となりました。

インテレビジョン(インテリビジョン)(マテル➡バンダイ)

インテレビジョン(Intellivision)はマテル社が1980年に北米で発売したゲーム機です。16ビットCPUを搭載し、当時としては圧倒的な高性能でした。

また、電話機のような形状のコントローラーが特徴的で、ソフト毎に専用のカバーを装着して操作する革新的なデザインでした。

日本では1982年にバンダイから49,800円という高価格で発売されましたが、販売は振るわず1年ほどで終了しました。一方アメリカでは一定の人気を維持し、1991年頃まで販売が続いた長寿ハードでした。

アルカディア(バンダイ)

アルカディアは、バンダイが1983年3月に発売したゲーム機です。「インテレビジョン」同様、海外製マシンのライセンスを取得して日本向けに販売したものです。

インテレビジョンが高価すぎて子どもに訴求できなかったため、19,800円と手を出しやすい価格で販売を開始しました。

8ビットCPUを搭載し、互換性のあるゲーム機が世界中で30種類以上存在していました。日本では約50本のゲームソフトが提供され、そのうち『ドラえもん』『機動戦士ガンダム』『Dr.スランプ アラレちゃん』『超時空要塞マクロス』といった、バンダイが版権を持つキャラクターゲームも制作されました。

しかしファミリーコンピュータの勢いに押され、販売は振るいませんでした。

光速船/Vectrex(バンダイ)

Vectrexは、1982年11月にアメリカのGeneral Consumer Electronics(GCE)社が発売した家庭用ゲーム機です。日本では1983年7月にバンダイが「コンピュータービジョン 光速船」として54,800円で販売しました。

最大の特徴は、オシロスコープと同じ「ベクタースキャン方式」のモノクロディスプレイを内蔵していることです。他のドット方式のゲームとは全く異なる、流麗で繊細な線の描画が可能になっていました。現在でも、ベクタースキャンを採用した唯一の家庭用ゲーム機です。

光速船は、画期的な技術で一部のゲーマーから高い評価を受けました。しかし、高価格が仇となって商業的には成功せず、1984年に販売終了となりました。

プレイディア(バンダイ)

プレイディアはバンダイが1994年に発売した家庭用ゲーム機です。青とグリーンの可愛らしいデザインで、ワイヤレスコントローラーやCD-ROMなど、当時の最新技術を取り入れました。

プレイステーションやセガサターンといった32ビット機が台頭する中、8ビット機として独自の道を歩みました。

ターゲット層は主に低年齢層で、「学習応援機器」として教育的なコンテンツに力を入れていました。ドラえもんやウルトラマンといった人気キャラクターを使ったゲームや、国語・算数・英語などを学べる学習ソフトが豊富に用意されました。

プレイディアの累計販売台数は約12万台で、当時のゲーム機と比較すると少なめでした。

ちなみにバンダイは1996年にプレイディアの後継機として、Appleと共同開発した「ピピンアットマーク」を発売しています。

しかし、国内で約3万台(海外含め約4万台)しか売れず「世界で最も売れなかったゲーム機」と呼ばれることになりました。

3DO(松下電器、三洋電機)

3DOは、アメリカの企業・3DOが提唱した32ビットマルチメディア端末の統一規格「3DO」に沿って開発されたゲーム機の総称です。

3DO社は自社ではハードを製造せず、ライセンスを提供した電機メーカーからハードをリリースさせました。国内では、1994年3月20日に松下電器(現パナソニック)から「3DO REAL」が発売されています。同年10月1日に三洋電機が「3DO TRY」をリリース。いずれも32ビットCPUを搭載し、CD-ROMを採用した先進的な機器でした。

3DOは「インタラクティブ・マルチプレイヤー」という位置づけで、ゲーム以外にも音楽CDやフォトCD、ビデオCDの再生にも対応しています。

「3DO REAL」は54,800円、廉価版の「3DO REAL II」も44,800円という高価なゲーム機で、あまり浸透しませんでした。

各社の復刻機

昨今のレトロゲームブームを受けて、任天堂やセガをはじめとする各メーカーが過去の名機をミニサイズで復刻しています。

どの機種もHDMI出力など現代のAV環境に合わせた仕様を備えているので、誰でも気軽にレトロゲームを楽しめるようになっています。また、あらかじめ複数のソフトを内蔵しているので、かつてのソフトを用意しなくてもゲームが楽しめます。

思い出のゲームを手軽にプレイしたいなら、復刻機は最適の選択です。すでに販売が終了しているものが多いため、中古品を探してみましょう。

ニンテンドークラシックミニ ファミリーコンピューター(2016)

任天堂が2016年に発売したファミコンの復刻機です。

サイズは縮小してあるものの、思い出のコントローラーまで忠実に再現。当時と同じ感覚でゲームを遊べます。2016年時点の技術が使われているので、HDMI出力に対応しています。

本体に30タイトルを内蔵しています。「スーパーマリオブラザーズ」や「ゼルダの伝説」など任天堂開発のものが多いですが、ディスクシステムで出ていたコナミの「悪魔城ドラキュラ」なども収録しています。

発売から半年足らずの間に世界で150万台を売り上げたといわれ、任天堂は一旦販売を停止し、2018年に再開しています。

プレイステーションクラシック(2018)

画像引用:MarcelBuehner, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)が2018年12月3日に世界同時発売した、初代プレイステーションの復刻機です。

初代プレイステーションの外観を忠実に再現しつつ、サイズを約45%縮小し、20本のゲームを内蔵しています。「ファイナルファンタジーVII」や「メタルギアソリッド」など、1990年代を代表する名作が含まれていました。

HDMIケーブルでテレビに接続でき、720p/480pの解像度で出力可能です。電源はUSB給電で動作します。

希望小売価格は9,980円(税別)でしたが、コントローラーの入力遅延などの問題があり、発売後約半年で4分の1まで値下げされました。販売は苦戦したようです。

メガドライブ ミニ(2019)

セガが2019年9月19日に発売した「メガドライブ」の復刻機です。

オリジナルの外観を忠実に再現しつつ、HDMIケーブルでテレビに接続して遊べます。コントローラーには、操作性の良さで人気だった「ファイティングパッド6B」が採用されています。

40タイトルのゲームが内蔵されており、「ソニック・ザ・ヘッジホッグ2」や「シャイニングフォース」など、当時を代表する名作が楽しめます。

2022年10月27日には後継機の「メガドライブミニ2」が発売され、さらに小型化されたデザインと60タイトルのゲームを収録しました。

メガCDのタイトルも含まれ、より充実したラインナップとなりました。

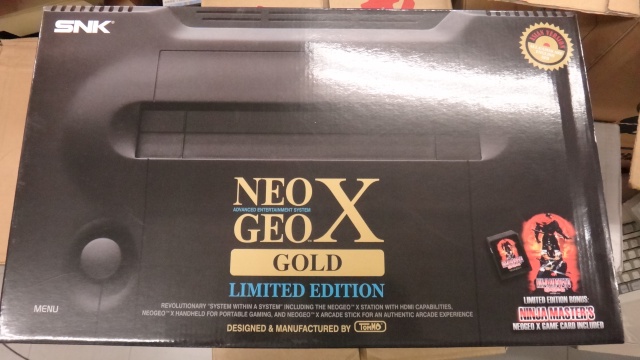

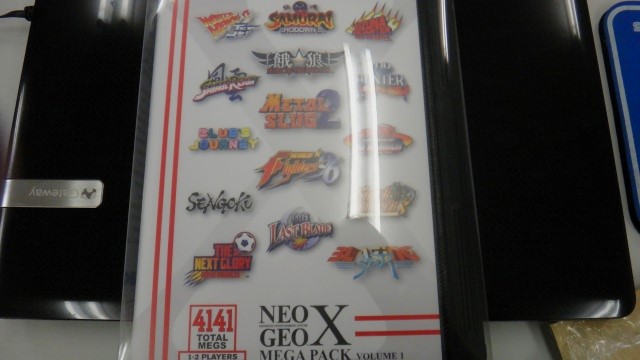

NEOGEO X(2012)

アメリカのTommoがSNKプレイモアのライセンスを得て、2012年12月に発売した携帯型ゲーム機です。4.3インチの液晶画面と1GHzのCPUを搭載し、OSにLinuxを採用しています。

20タイトルのNEOGEOゲームが内蔵されていて、「餓狼伝説」や「メタルスラッグ」など往年の名作が楽しめます。

また、NEOGEO X STATIONというドッキングステーションを使用することで、テレビに接続してプレイすることも可能です。

コントローラーは当時のNEOGEOのデザインを踏襲し、4つのボタンと丸形の方向キーを採用しています。また、別売りでアーケードスティック型のコントローラーも販売されました。

ATARI VCS(2021)

画像引用:ATARI公式サイト

2021年6月15日にアメリカで一般発売されたゲーム機です。企画当初は「Ataribox」という名称でしたが、2018年には過去の通称と同じ「VCS」に決定しました。

デザインはAtari 2600をベースとし、AMD Ryzen Embedded R1606GプロセッサとRadeon Vegaグラフィックスを搭載します。4K/HDR/60fpsの出力に対応した高スペック構成です。Linuxベースのカスタムオペレーティングシステムを採用し、PCとしても利用できます。

本体にはAtari 2600時代のタイトル100本が無料で楽しめる「Atari VCS Vault」がプリインストールされています。コントローラーはジョイスティックと通常パッドの2種類が発売されました。

復刻実現には紆余曲折があったようです。クラウドファンディングで約3億2600万円の資金を調達したものの延期が続き、4年以上かかって販売となりました。

以上に挙げた復刻機のほかにも、「ネオジオ ミニ」(2018)、任天堂の「ゲーム&ウオッチ スーパーマリオブラザーズ」(2020)、セガ「ゲームギアミクロ」(2020)などが販売されました。

アーケードゲームが家庭用ゲーム機に与えた影響

家庭用よりも先駆けて発展を遂げたアーケードゲーム機は、数多くのヒット作を生み出し、家庭用ゲーム機の発展をリードしてきました。

以下ではアーケードゲーム機の影響を手短に紹介します。

影響1:世の中に「ゲーム」の需要を生む

世の中に「ゲーム」が広がることに大きく寄与したのが、アーケードゲーム機でした。アーケードゲーム機は特に1980年代から1990年代にかけて、遊技場やゲームセンターで存在感を発揮していました。どの街でもアーケードゲームの前には年代問わず人が集まり、一種の社会現象となっていました。

また、『スペースインベーダー』のようなアーケードの人気タイトルが移植されることで、家庭用ゲーム機の需要も大きく高まりました。

![[説明書のみ]スペースインベーダー THE ORIGINAL GAME](https://channel.beep-shop.com/html/upload/save_image/0613132005_6487ee75c1091.jpg)

影響2:家庭用ゲーム機と性能を競い合う

また、アーケードゲーム機は常に最先端の技術を採用し、家庭用ゲーム機の技術革新を促しました。1990年代までは、アーケードゲーム機が家庭では体験できない高品質なグラフィックを提供していました。

家庭用ゲーム機の性能が向上すると、アーケードゲームとの性能差が縮まりました。そこで、アーケードゲーム開発企業は家庭用では再現できない技術や外観を持ったゲーム機の開発に力を入れ、筐体の大型化・特殊化が顕著になっていきました。

このように、アーケードゲーム機はいつの時代も家庭用ゲーム機の発展をリードし、ゲーム産業全体を盛り上げてきました。「ネオジオ」のように両業界で区別なく展開された商品もあるほど、両者の関係は密接なものだったのです。

まとめ:昔のゲーム機の多様な魅力に触れてみよう

「昔のゲーム機」と一口に言ってみても、たいへん多様な世界があります。

各社に独自の戦略があり、最先端の技術をアピールしたり、違った価格帯を狙ったり、ソフト面で強みを有していたり……まさに群雄割拠といえる時代がありました。

そうした競争と進化がゲーム文化を豊かにし、現代のゲームの礎を作ってきたのです。

昔のゲーム機がどんな創造性を目指したかを知ると、現在のゲーム体験も豊かになるかもしれませんね。

レトロゲーム・レトロPC専門店BEEPでは、80年代を中心に「昔のゲーム機」本体・ソフトの買取を行っております。

査定・お問い合わせに料金はかかりませんので、気軽にご相談ください!

▼買取対象のゲーム機はこちらから!