家庭用ゲーム機の神話! ファミコンの「歴史」と「伝説」を振り返る

2025年時点で、発売から42年を迎えた『ファミリーコンピュータ』(ファミコン)。

発売当時から爆発的な売上を記録し、家でゲームを楽しむ文化を普及させたゲーム機です。

『ファミコン』の魅力は今でも色あせることなく、多くのゲームファンから愛されています。

実機はもちろん、『Nintendo Switch Online』などで久々に遊んで、「あの頃の思い出を振り返りたい!」という方も多いと思います。

今回は『ファミコン』が誕生するまでの歴史を振り返っていきます。

「懐かしのゲームをもう1度楽しみたい!」という方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次<クリックして開く>

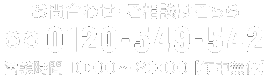

テレビゲームの歴史を作った! ファミコン誕生の背景

『ファミリーコンピュータ』(ファミコン)は、任天堂から1983年7月15日に発売された家庭用ゲーム機です。

日本国内では1,935万台、全世界で6,191万台の売上を記録し、2003年の生産終了まで20年以上愛されました。

世界中から愛される『ファミコン』は、どのようにして誕生したのでしょうか。

誕生のきっかけとなった、当時のエピソードを紹介します。

ファミコンの父!? 任天堂初のゲーム機『カラーテレビゲーム』

任天堂は『ファミコン』より前に、家庭用ゲーム機を開発していたことを知っていますか?

それが1977年7月1日に登場した『カラーテレビゲーム6・15』です。

名前の通り、「6種類」「15種類」のゲームが内蔵されたハードでした。

『カラーテレビゲーム』に収録されているゲームは、1972年にATARIから発売された『PONG』を真似したものです。

画面で跳ね返るボールを打ち合う「テニス」のようなゲームで、翌年には日本にも登場しました。

『PONG』は海外のヒット作であることを受け、1975年にはエポック社から『テレビテニス』が登場。

任天堂はエポック社に対抗すべく、2年後の1977年に『カラーテレビゲーム6・15』を開発した…という話が残っています。

名前の由来は「家族で遊べるコンピュータ」

『ファミリーコンピュータ』と名付けたのは、任天堂でゲーム開発責任者を担当していた『上村雅之』氏です。

名前には「家族で遊べるコンピュータ」という意味が込められています。

80年代は『IBM PC』(IBM)や『PC-9801』(NEC)が発売され、パソコンが家庭に普及し始めた時代でした。

しかし、パソコンを購入していたのは一部の専門家やマニアのみで、普及率も約10%ほど。

当時のパソコンは「お金持ちの人が買うもの」というイメージが強かったのです。

上村氏は既に登場していた家庭用パソコンの名前に、「ファミリー(family)」が使われていないことに気づきます。

そこから「こたつの上に置いて、家族で楽しんでもらいたい」という思いを込めて、『ファミリーコンピュータ』と名付けました。

開発時のスタッフは3人のみ

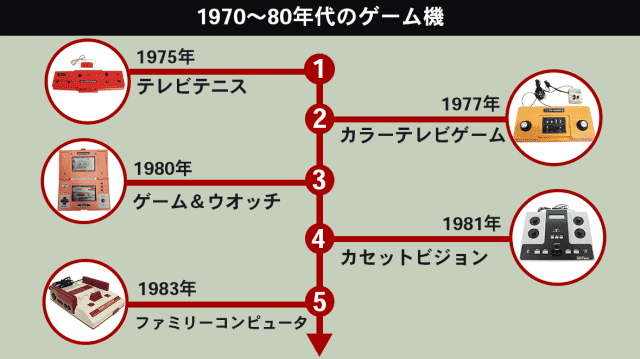

『ファミコン』は当時大ヒットしたアーケードゲーム『ドンキーコング』の移植を目標に開発されました。

しかし、開発当時のスタッフは上村氏を含めた4人のみ。

当時の任天堂社長・山内溥氏からも「3年間は競争相手が出ない機械を作れ」と厳しい指示を出されます。

上村氏は「ゲームを現実にどれだけ近づけるか」という課題で悩み、何度もプレイしながら作り上げたそうです。

約3年かけて完成した『ファミコン』は、グラフィック・操作性共に「アーケードゲームと同じ」クオリティを実現。

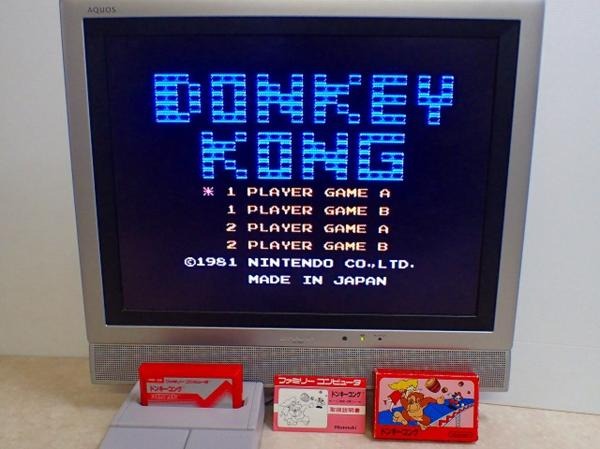

ローンチタイトルには『ドンキーコング』『ドンキーコングJR.』『ポパイ』の3本を用意し、1983年にファミコンの歴史が始まりました。

社会現象にまで大ヒット! ファミコンがブームを起こした理由

1983年に登場した『ファミコン』は、80年代のゲーム業界に一大ブームを巻き起こします。

この現象は「ファミコンブーム」「テレビゲームブーム」とも呼ばれ、社会現象にもなるほどの人気を博しました。

では、ファミコンはなぜこれほどの大ヒットを記録したのでしょうか。

本記事では、当時注目を集めた5つのエピソードから、人気の理由を探っていきます。

アーケードゲームを家で楽しめる

今日は80〜90年代のアーケードゲームをプレイしに行きました。あの頃に戻ったような感覚…ずっと残してほしい空間ですね。 pic.twitter.com/2fHMbfZxhE

— カジコム/kazzycom (@kazzykazycom) December 6, 2017

ファミコンが人気を集めた理由は、ゲームセンターと同じゲームを遊べることです。

70年代後半~80年代前半は「ビデオゲームの黎明期」と呼ばれ、アーケードゲームが大流行。

ゲームセンターだけでなく、喫茶店や駄菓子屋にも筐体が設置されるほどでした。

ローンチタイトルの『ドンキーコング』『ドンキーコングJR.』『ポパイ』も、アーケードゲームの移植版として発売されたものです。

この他にも『スペースインベーダー』『パックマン』『クレイジー・クライマー』など、アーケードの「ヒット作」と呼ばれるゲーム達がファミコンに移植されていました。

アーケードゲームは、ファミコン版の発売後も勢いが衰えませんでした。

ファミコンでは再現できないグラフィックやBGMなど、「アーケードならではの楽しさ」を求めるゲーマーもたくさんいました。

『グラディウス』『パンチアウト!!』など、性能に制限がある中でも移植版を展開していたのは、「アーケードゲームを家でも遊びたい」という期待があったからでしょう。

カセットのデザインが違う

『ファミコン』は『Atari 2600』(Arari)『カセットビジョン』(エポック社)のヒットを機に、ROMカセットを採用します。

カセットは『Atari 2600』『カセットビジョン』とは違い、色や形がバラバラなのが特徴です。

メーカーによって形やデザインが違うので、カセットを「集める楽しさ」も魅力の1つでした。

ちなみに、任天堂からファミコンソフトの自社生産が許可されていたのはナムコ、コナミ、バンダイ、アイレム、サンソフト、ジャレコ、タイトーの7社のみです。

『ファミコン』の自社生産を許可されていた7社は、カセットにそれぞれ独自のデザインを採用していました。

例えば、アイレムの「LEDランプ」や、ナムコの「カセット上部にタイトルを記載」、サンソフトの「会社ロゴ入り」などが挙げられます。

ゲーム内容だけでなく、カセットの「見た目」にも個性が現れていました。

この他にも『メタルスレーダーグローリー』の8メガビットROMや、『悪魔城伝説』の拡張音源チップ etc…

ソフト自体に拡張機能を実装することで、よりハイクオリティなグラフィック・BGMの表現ができました。

『ファミコン』の限られた性能の中で、ソフトの見た目や機能に色々な工夫をしていたことが分かります。

ゲームの「交換」ができる

今では当たり前となった「カセットの入れ替え」も、当時は革新的なシステムでした。

カセットを差し替えるだけで別のゲームを遊べる仕組みが、子供達に大ウケします。

色々なジャンルのゲームを手軽に楽しめることが、『ファミコン』の人気を呼ぶ要因となったのです。

【ファミコンあるある】

— BEEP (@BEEP_SHOP) August 17, 2024

本日ファミコンソフトを大量にお譲りいただきました。

今の若い子はあまり知らないかもしれないけど、当時はカセットの上部にタイトルラベル貼ったり、持ち主の名前を書く文化があったんだよ。

きっと昔ファミコンで遊んでいた人はこのポストに共感してくれているはず。… pic.twitter.com/cKHaTwlW8n

さらに、当時は友達同士でゲームソフトの「貸し借り」も盛んに行われていました。

ソフトを貸す時は「自分のもの」と分かるように、カセットの裏面に名前を書くことが流行っていました。

カセットに名前を書くのは、貸し借りによる「紛失」が多発したことで流行ったと言われています。

当時のプレイヤーにとって、名前入りのカセットは「特別感」のあるアイテムとして、愛着が湧いていた方も多いはずです。

シンプルな操作・デザインのコントローラー

『ファミコン』のコントローラーは、十字キー&ABボタンのシンプルな構成です。

2つのコントローラーは、それぞれ『Ⅰコン』『Ⅱコン』と呼ばれています。

ちなみに、発売当初の『ファミコン』は、ABボタンが四角でした。

四角ボタンはゴム製で押し心地は少し硬め。ゲームをやり込むうちに「ゴムが切れる」「ボタンが食い込む」というトラブルが多発していました。

開発時の「ボタンを100万回押す」テストでは“問題なし”と判断したそうですが、予想以上のヒットで事故が起きたのでしょう。

四角ボタンは後に、プラスチック製の「丸ボタン」に変更されます。

改良によってボタンの耐久性が高まり、「16連射ブーム」(1985)などのヒットにつながったと思われます。

当時の子供達がボタンを100万回以上も押すほど、『ファミコン』に夢中になっていたことが分かりますね。

さらに、Ⅱコンにはボタンの上に「マイク」が付いています。

当時のマイクは、あくまで音を認識するだけのシンプルなものでした。

マイク機能はゲームの「裏技」として扱われ、『光神話 パルテナの鏡』の値切りや、『ゼルダの伝説』のポルスボイスで使われていました。

最も有名なのは『たけしの挑戦状』であり、マイクを使うとカラオケができました。

当時のCMで流れていた『あめのしんかいち』を、真似して歌っていた方も多いのでは…?

テレビ・雑誌・イベントなどのメディア展開

『ファミコン』は1983年の発売から、雑誌やテレビ番組、ゲーム大会など様々なメディア展開が行われました。

当時のエピソードを交えながら、1つずつ見ていきたいと思います。

イベントとのタイアップ商品

1987年7月には、フジテレビが東京・大阪でイベント『コミュニケーションカーニバル 夢工場’87』を開催。

イベントのタイアップとして、任天堂開発のディスクシステム用ソフト『夢工場ドキドキパニック』が制作されました。

本作は後にキャラクターをマリオに差し替えた『Super Mario Bros. 2』が海外に輸出され、日本では『スーパーマリオUSA』として逆輸入されています。

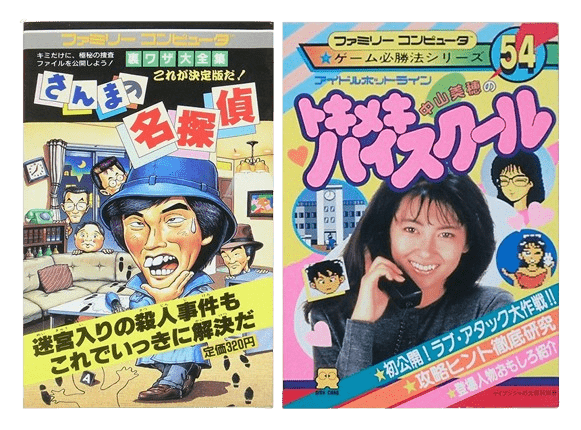

芸能人が主役の「タレントゲーム」

『ファミコン』はテレビとのつながりが深く、芸能人を起用した「タレントゲーム」も多く発売されていました。

主なタイトルは『たけしの挑戦状』『さんまの名探偵』『中山美穂のトキメキハイスクール』です。

当時テレビで活躍していた芸能人を起用することで、「ファミコンブーム」の向上を狙っていました。

ですが、タレントの知名度を優先したことで「迷作」が多いことには目を瞑っておきましょう…

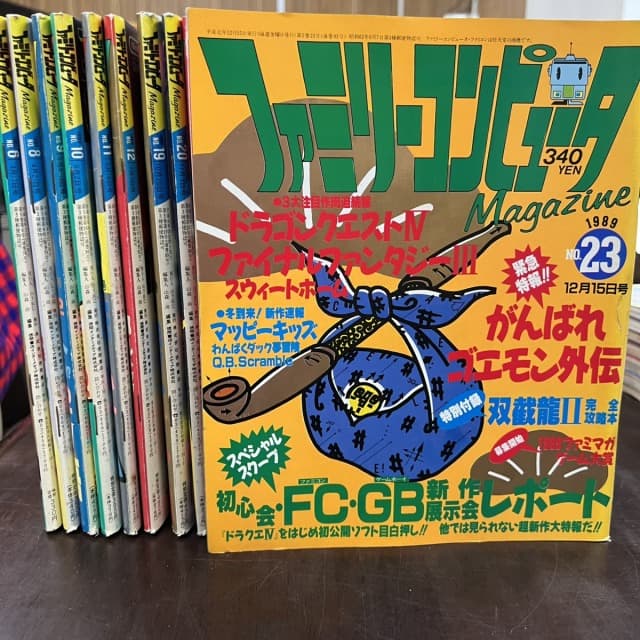

ファミコン専門の「ゲーム雑誌」の刊行

雑誌では1985年7月に、世界初のファミコン専門誌『ファミリーコンピュータMagazine』の刊行がスタート。(2002年に休刊)

特に人気が高かったコーナーは、ゲームの裏技やバグを紹介する「ウル技」です。

ウル技の中には『スペランカー』の無敵技や、『水晶の龍』でヒロインと野球ができるなど…

ゲーム内では絶対に起こらない「ウソ技」も盛り込まれていました。

ウル技の中に盛り込まれた「ウソ」を信じてしまい、ゲームプレイ時に騙された!と引っ掛かった方もいるはず。

翌1986年には、現在も刊行が続くゲーム雑誌『ファミコン通信』(後のファミ通)が発売されました。

ファミ通の定番コーナーといえば、発売前のゲームに点数をつける「クロスレビュー」ですよね。

レビュワー達の点数を見て、どのソフトを買うか決めていた方も多いでしょう。

現在は雑誌やWebサイト、SNSなどにも活動を広げ、「ゲーム情報誌の代表」として刊行が続いています。

子供達が腕前を競い合った「ゲーム大会」

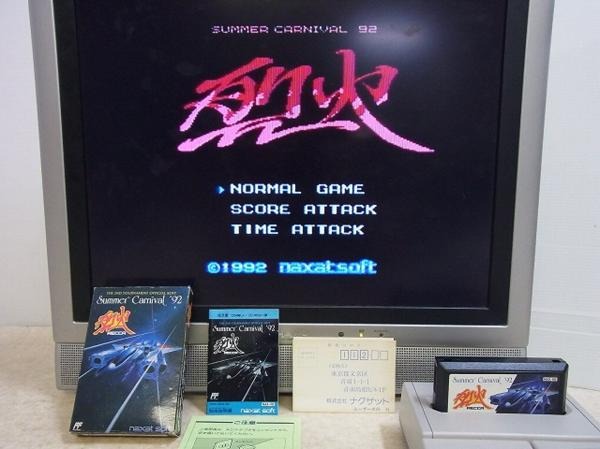

ファミコンの腕前を競う「ゲーム大会」は、“ファミコン名人”が続出した『ハドソン全国キャラバン』(1985)や、ナグザットのシューティング大会『サマーカーニバル』(1991~1993)など…

多くの子供達が、夏休みや冬休みに集まって熱い戦いを繰り広げていました。

ゲームを通して「交流の場」が自然と生まれていたのも、ファミコン世代ならではの魅力ですね。

ゲーム史に残る「名作」を続々リリース

『ファミコン』は現在も人気が高い“名作ソフト”をリリースしたゲーム機です。

1983年の『ドンキーコング』から始まり、『マリオブラザーズ』『ゼルダの伝説』『バルーンファイト』など、任天堂の代表作が登場しました。

さらに、サードパーティー(※)には『ハドソン』『ナムコ』『コナミ』など、今でも高い知名度を誇るメーカーが続々と参戦。

次世代機のスーパーファミコンが発売され、ブームが去った90年代前半以降もゲーム展開を続けました。

2003年の生産終了までに、合計1,053本のソフトタイトルを送り出しました。

※他者が出しているゲーム機に、ソフトを提供する会社

ファミコンソフトの歴史を辿る! ジャンル別で名作を紹介

ここからは、『ファミコン』の名作ソフトを10本紹介します。

今回紹介する作品は、”今でも名作として高い人気を誇るゲーム”を中心に選びました。

ファミコンで人気だった「アクション」「RPG」「シューティング」の3ジャンルについて紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

アクション

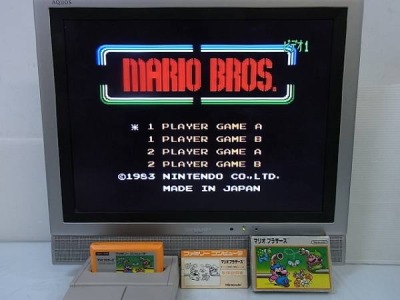

マリオブラザーズ

メーカー:任天堂

『マリオブラザーズ』は、任天堂から1983年9月9日に発売されたファミリーコンピュータ用アクションゲームです。

同年6月に稼働されたアーケードゲームの移植版にあたります。

プレイヤーは配管工となったマリオ(1P)とルイージ(2P)を操作し、土管から現れるカメやハエなどの敵を倒していきます。

敵キャラをジャンプで床下から叩き上げ、蹴り落として倒す…という流れで進めます。

2人で協力する場合は、叩き上げ役と蹴る役に分かれて進めるのがお決まりでした。

マリオとルイージはキャラ同士で当たり判定があり、相手とぶつかる・踏み潰すことでミスになることも。

敵を倒すはずが、いつしかマリオとルイージの「兄弟喧嘩」に発展した人も多いのでは?

協力すると見せかけて相手を裏切る… 「協力」にも「対戦」にもなり得る自由度の高さにハマってしまいます。

本作は1988年に永谷園とコラボを果たし、ディスクシステム用ソフト『帰ってきたマリオブラザーズ』が発売されました。

ファミコン版とは違い、凍結した床から「つらら」が復活されるなど、アーケード版に忠実な作りとなっています。

また、 「敵紹介」の代わりに永谷園のCMが収録されています。

お茶漬けやコラボ商品の『マリオふりかけ』など、同社の食品がゲーム内で大きく表示されています。

永谷園とのタイアップ作品であるため、ディスクの書き換えは通常(500円)よりも安い400円となっていました。

ファミコン版と比較しながら、「協力」「対戦」を楽しんでみるのもおすすめです。

上から踏むとミスになるため、リメイク版では『トゲゾー』に変更されました。

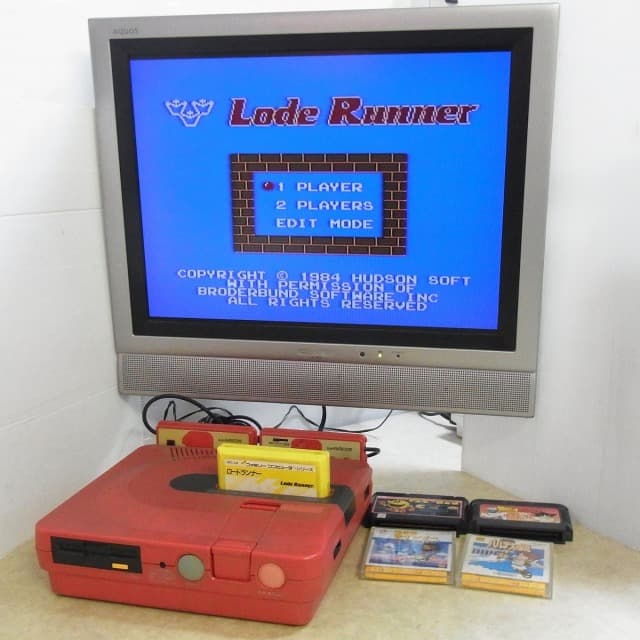

ロードランナー

メーカー:ハドソン

『ロードランナー』は、1984年7月20日にハドソンから発売されたファミリーコンピュータ用アクションパズルゲームです。

1983年にブローダーバンドから発売されたApple II用ソフトから始まり、アーケードはもちろん『ファミコン』『MSX』など多くのハードに移植されました。

ファミコン版の画面が左右にスクロールするのは『高橋名人』のアイデアがきっかけと言われています。

PCゲーム版の大画面は「ファミコンに収まりきらない」と考え、横スクロール方式を採用。

見えないところから敵が来る緊張感が生まれ、より楽しくなった!

…と思いきや、ブローダーバンドに「これはロードランナーではない」と怒られた話が残っています。

本作は1985年に、続編となる『チャンピオンシップロードランナー』が発売されました。

『ロードランナー』を遊び尽くした上級者向けのゲームで、1面から「激ムズ」として知られています。

全50面をクリアするとパスワードが表示され、ハドソンから『黄金の認定証』が貰えました。

特別感のある景品を目指して、友達と一緒にチャレンジしていた方もいるはずです。

地下迷宮で働かされていたボンバーマン(ロボット)は、人間になるために脱出を企てます。

EDで人間になった彼は『ランナー君』として、元仲間のロボット達と戦うことになりました。

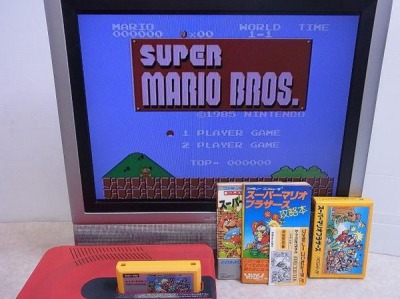

スーパーマリオブラザーズ

メーカー:任天堂

『スーパーマリオブラザーズ』は、1985年9月13日に発売されたファミリーコンピュータ用アクションゲームです。

日本国内で681万本、全世界で4,024万本を記録した「ファミコンブームの火付け役」として知られています。

ジャンプとダッシュだけの簡単な操作、バラエティに富んだコースなど、完成度の高さは当時から健在でした。

しかし、本作の容量はたった40キロバイト。iPhoneの写真1枚(1~1.5MB)よりも少ないです。

限られた容量の中で「ステージギミックは同じ絵柄を使う」「キャラクターは左右反転させて1枚絵に見せる」など、様々な工夫が施されました。

初代マリオは「無限1UP」などの裏技や、「-1面」などのバグ技も話題となった作品です。

ステージクリアだけでなく、隠し要素を探す楽しさも「社会現象」と呼ばれる大ヒットにつながったのでしょう。

本作は発売から40年以上経った今でも、バグ探しやRTA(リアルタイムアタック)が行われています。

2025年にはアメリカのゲーマー『Niftski』氏が4分54秒でクリアし、世界記録を更新しました。

今なお実況配信が行われるほど、『マリオ』が世界中で愛されていることが分かりますね。

今のマリオシリーズでは、『初代マリオ』の設定がすっかり消えてる気がします…

魔界村

メーカー:カプコン

『魔界村』は、1986年6月13日にカプコンから発売されたファミリーコンピュータ用アクションゲームです。

本作は1985年9月に稼働されたアーケードゲームの移植版です。

プレイヤーは主人公の騎士アーサーを操作し、さらわれた姫を助けるために魔物たちと戦います。

通常ステージ6面、最終ステージ1面を、制限時間内にクリアすることが目的です。

アーケード版『魔界村』はゲーム全体の難易度が高く、「死にゲー」として今でも語り継がれています。

ファミコン版はハードの制約により、アーケード版以上に「難しい」との評価が。

アーサーの動きがガクガク、1面から最強のザコ敵『レッドアリーマー』が登場するなど、とにかく理不尽な設計です。

当時のプレイヤーからは「1面すらクリアできない」「クリアできた人はゲームの腕に自信がある人」との声が上がるほどでした。

苦労してやっと1週クリアした…!と思いきや、「この部屋は幻だった」とメッセージが表示されます。

まさかの最初からやり直しとなり、2週クリアしないとEDが見れない始末に。

この2週エンドは続編の『大魔界村』以降も受け継がれ、シリーズの定番となりました。

「1回クリアしただけじゃ、魔界から逃がさない!」とでも言うのでしょうか…?

コンプライアンスガチガチの今じゃ絶対できないですよね(笑)

RPG

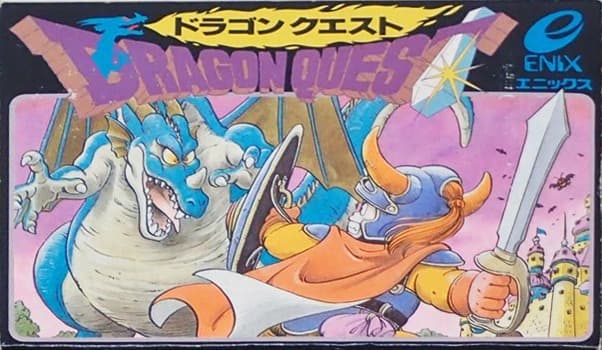

ドラゴンクエスト

メーカー:エニックス(現スクウェア・エニックス)

『ドラゴンクエスト』は、エニックス(現スクウェア・エニックス)から1986年5月27日に発売されたファミリーコンピュータ用RPGゲームです。

シナリオは堀井雄二氏、キャラクターデザインは鳥山明氏、音楽はすぎやまこういち氏と、超豪華メンバーが作り上げた「ジャパニーズRPGの始祖」として知られています。

初代『ドラクエ』といえば、『ふっかつのじゅもん』ですよね。

当時のは「セーブ機能」がが搭載されておらず、続きからプレイするには長い呪文をメモしておくことが必要でした。

しかし、ドット絵が荒く「ぱ」と「ば」の見分けがつかない、書き間違えると最初からやり直し… という苦い経験をした方もいるはずです。

それでも、徹底的にやり込むことで冒険の幅が広がる面白さは『初代』から健在で、その後もシリーズ展開が続くことになりました。

ちなみに、初代ドラクエの主人公は、前向きのグラフィックしか用意されていません。

常に前を向いて歩いているため、当時は「カニ歩き」とも呼ばれていたことも。

村人に話しかける時も相手の方向を向けず、「東西南北」をコマンドで入力する必要がありました。

カニ歩きは続編の『ドラゴンクエストII 悪霊の神々』で改善されており、少しずつ『ファミコン』の進化が進んでいったのです。

本作は2025年10月30日に、HDリマスター版『ドラゴンクエストI&II』の発売が決定しました。

初代『ドラクエ』と、シリーズ2作目の『悪霊の神々』が収録されています。

リメイク版の発売前に、1度「原点」に立ち返ってみるのもいいかもしれません。

発売当日に購入できず、1カ月以上も『ドラクエ』で遊べなかった…というファミコンキッズのエピソードも残っています。

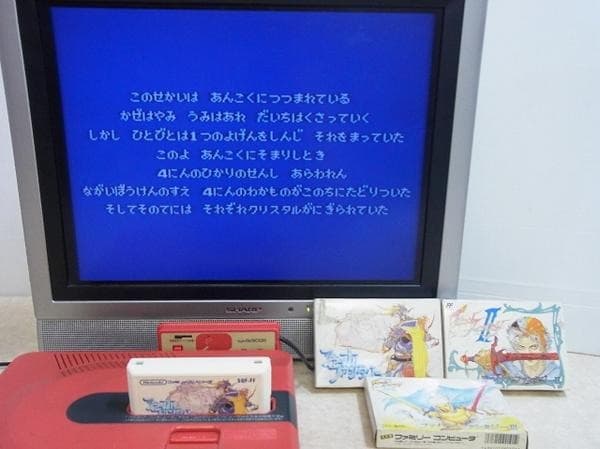

ファイナルファンタジー

メーカー:スクウェア(現スクウェア・エニックス)

『ファイナルファンタジー』は、1987年12月18日にスクウェア(現スクウェア・エニックス)から発売されたファミリーコンピュータ用RPGゲームです。

『ドラクエ』の発売から7カ月後に登場した、『ファイナルファンタジーシリーズ』の1作目となります。

『ファイナルファンタジー』といえば、パーティー編成の際に職業を選ぶ”ジョブシステム”です。

プレイヤーは戦士、シーフ、モンク、赤魔術士、白魔術士、黒魔術士の6つの職業を選び、4人の職業と名前を決めます。

「アタッカー+回復役」「魔術士メインの魔法特化パーティー」など、126通りの組み合わせが バランスよく配置するのはもちろん、「白魔術士4名」といった極端な編成も可能でした。

当時は1つの組み合わせで縛るよりも、何度もプレイして「最強」のパーティーを決めるプレイヤーが多かったです。

さらに、キャラクター4人の「名前」も、プレイヤーが自由に決めることができます。

キャラの名前は自分や友達、好きなキャラクターの名前etc … 誰がどんな名前を付けているかを知れるのも楽しみでした。

ただし、1度決めたパーティー編成は後から変更できないので、よく考えて決めるようにしましょう。

本作は『ジョブシステム』をはじめ、ドラマ性の高いストーリーや美麗なグラフィックなど、後のシリーズにも受け継がれるシステムを確立しました。

2021年7月29日には、リマスター版『FFピクセルリマスター』がSwitch用ソフトとして発売されています。

当時の思い出を振り返りながら、「光の4戦士」との冒険を楽しんでみてはいかがでしょうか。

『FF』はスクウェアの社運を賭けた、「最後」(Final)のゲームだったのかもしれません。

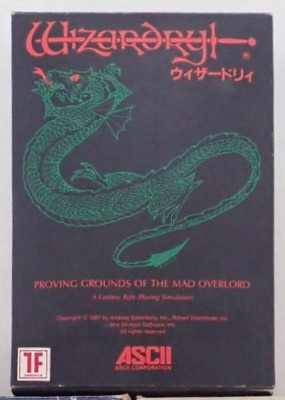

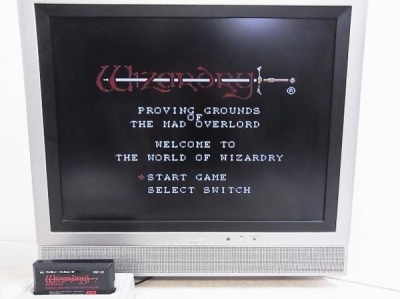

ウィザードリィ

メーカー:アスキー

『ウィザードリィ』は、1987年12月22日にアスキーから発売されたファミリーコンピュータ用RPGゲームです。

1981年にアメリカのサーテック社から発売された、Apple II用ソフト『ウィザードリィ 狂王の試練場』の移植版にあたります。

なんと電ファミさんのおかげで、ウィザードリィの作者ロバート・ウッドヘッド氏と対談することが出来ました。思えば40年前、ウィザードリィにガチハマリしたが始まりでした。40年を経て、その作者のロバートさんからドラクエの感想を聞ける日が来るとは。超感激でした!電ファミさんの記事をお楽しみに pic.twitter.com/RQsvAO6Z4R

— 堀井雄二 (@YujiHorii) December 15, 2022

『ウィザードリィ』はパーティー編成やダンジョン探索などを取り入れ、後のRPGゲームにも影響を与えた「RPGの元祖」として知られています。

元祖ということもあり、『ドラゴンクエスト』の生みの親・堀井雄二氏も「ガチハマリした」とコメントしています。

自分で攻略法を考えて進める「ゲームへの感情移入」は、ウィザードリィから大きな影響を受けたそうです。

ファミコン版はグラフィックがドット絵で再構成、BGMはアレンジ版を収録するなど、様々な変更が加えられました。

モンスターとイメージイラストは末弥純氏、BGMは羽田健太郎氏と、『ウィザードリィ』シリーズではおなじみの2人が制作を担当しています。

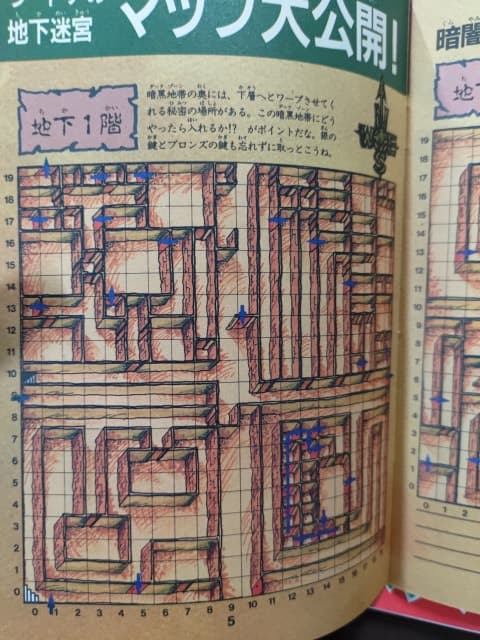

本作の舞台である地下迷宮は、3Dダンジョンで構成されています。

ファミコン版にはルートを保存する「オートマッピング機能」がないため、当時のプレイヤーは方眼紙に細かく地図を書いていました。

攻略本に地図が掲載されることもあり、絵師によるキレイなイラストに感動した方もいるはず。

移植に伴いアレンジを行ったことは、原作ファンから「オリジナル至上主義」として賛否の声も挙がりました。

ですが、遊びやすさと原作の再現を両立した「良移植」として今でも高い評価を受けています。

手軽ながら奥深く、強い中毒性を持つ本作は、まさに「RPGの礎を築いた」名作と言えるでしょう。

2024年にはスマホゲーム『Wizardry Variants Daphne』がリリースされ、“約9年ぶりの新作”として話題になりました。

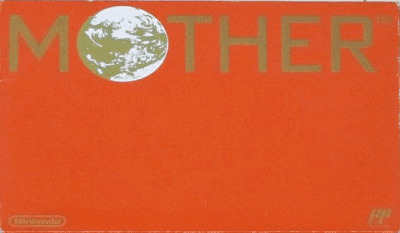

MOTHER

メーカー:任天堂

『MOTHER』は、1989年7月27日に任天堂から発売されたファミリーコンピュータ用RPGゲームです。

現代のアメリカを舞台に、主人公の『ぼく』(ニンテン)と仲間達が、街で起こる異変の謎を解くために旅に出ます。

本作のゲームデザインを手がけたのは、コピーライターの糸井重里氏です。

糸井氏は当時大人気だった『ドラゴンクエストII 悪霊の神々』にハマっていたものの、プレイするうちにRPGゲームは「剣と魔法の世界」というお約束に縛られていると考えます。

当時のRPGゲームに対する反動から「現代風RPG」の企画を考え、アイデアを任天堂に持ち込んで誕生したのが『MOTHER』でした。

その結果、映画「スタンド・バイ・ミー」をリスペクトした、少年少女たちのちょっと不思議なジュブナイルRPGが誕生したわけです。

当時は珍しかった「現代」が舞台のストーリー、切なくもポップなBGMなど、細かい作り込みが「名作」として語り継がれています。

80年代後期のRPGなので難易度は高めですが、シナリオはファミコン屈指の完成度で、未プレイはもったいない作品です。

キャッチコピーの「エンディングまで、泣くんじゃない。」の意味に気づいた時、きっと涙がこぼれるはずです。

見た目が『初代』の主人公・ニンテンとかなり似ているので、間違えないようご注意ください。

シューティング

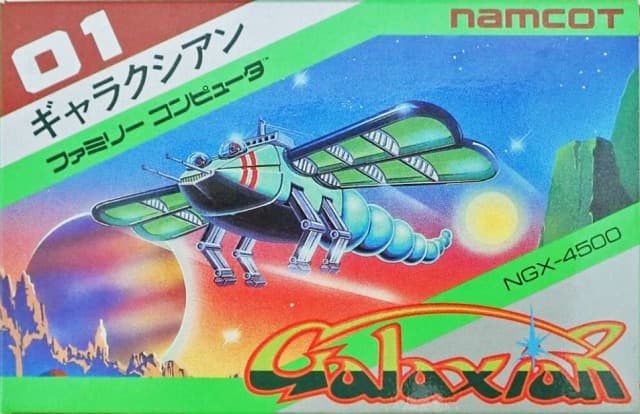

ギャラクシアン

メーカー:ナムコ

『ギャラクシアン』は、1984年9月7日にナムコから発売されたファミリーコンピュータ用シューティングゲームです。

本作は1979年に10月に稼働された、同名のアーケードゲームの移植版です。

ファミコン版『ギャラクシアン』は、ナムコが初めて『ファミコン』に参入したタイトルです。

グラフィックやエイリアンの動き、ボス破壊後のボーナス点加算など、移植度が高い「原作に忠実」な作りになっています。

当時はアーケードゲームの人気が高く、ゲーセンで遊んでいた“お気に入りのゲーム”を、家で楽しめるのが大きな衝撃だったのです。

開発元のナムコは『ギャラクシアン』のヒットを機に、ファミコンにゲーム展開を開始。

『ギャラガ』『パックマン』など、現在も「良移植」として名高い作品を送り出していきます。

『ギャラクシアン』はファミコン時代の“ナムコットブランド”を象徴する、記念すべき1本と言えるでしょう。

エイリアンの複雑な動きと滑らかなアニメーションは、さすがのナムコクオリティ!ですね。

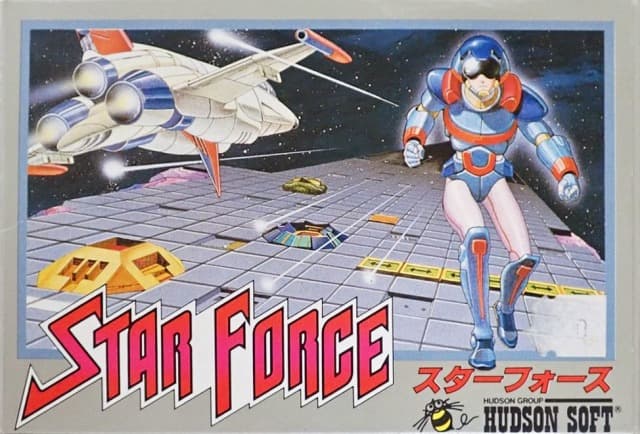

スターフォース

メーカー:ハドソン

『スターフォース』は、1985年6月25日にハドソンから発売されたファミリーコンピュータ用シューティングゲームです。

1984年9月にテーカン(現・コーエーテクモゲームス)から稼働された、アーケードゲームの移植版です。

この投稿をInstagramで見る

本作は高速で襲い掛かる敵を撃ち落とし、「スコアをどれだけ稼げるか」が試されるゲームです。

武器は『スタービーム』1つだけで、『ゼビウス』『ツインビー』のような地上・空中の撃ち分けはありません。

大量の敵をひたすら倒していく爽快感が魅力で、クリアには「連射力」が必要でした。

ちなみに、『スターフォース』は、当時ハドソンの社員だった『高橋名人』のデビュー作です。

1985年に開催された『全国キャラバン』で“16連射”を披露し、ファミコンキッズ達のヒーローとなりました。

翌年には後輩・毛利名人との対決を描いた映画『GAME KING 高橋名人VS毛利名人 激突!大決戦』が公開。

OPで高橋名人がスイカを真っ二つにするシーンは、今見てもインパクトが大きいですね(笑)

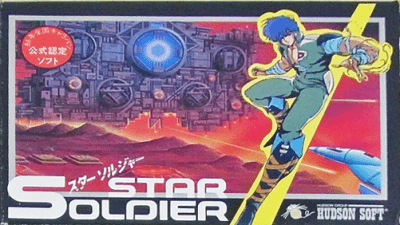

本作は『キャラバンシューティング』としてシリーズ化され、『スターソルジャー』『ヘクター’87』『ガンヘッド』など全7作品が展開されました。

「子どもたちの夢」を背負ったシリーズとして、当時のファミコンキッズ達を夢中にした名作です。

私はインド人ゲーマー『インドマン』のおちゃらけたしゃべり方が大好きでした(笑)

ツインビー

メーカー:コナミ

『ツインビー』は、1986年1月4日にコナミから発売されたファミリーコンピュータ用シューティングゲームです。

1985年3月に稼働されたアーケードゲームを、ファミコンに移植した作品です。

『ツインビー』といえば、“2人で協力プレイができる”シューティングゲームです。

プレイヤーはツインビー(1P)とウィンビー(2P)を操作し、協力してステージを進めます。

ファミコン版『ツインビー』は、友達や家族と一緒に遊んだ!という方も多いのではないでしょうか。

ステージをクリアにするには、2人プレイならではの「息の合った連携」が求められます。

ツインビーとウインビーの合体技として「ファイヤー攻撃」「スター攻撃」があり、横に並ぶか縦に並ぶかでショットの種類が変わります。

前にいるプレイヤーが敵弾の盾になって撃沈する展開は、当時の「あるあるネタ」ですね。

本作は後に『ディスクシステム』『MSX』などに移植され、続編も展開されています。

「2人で遊べるシューティング」の先駆けとして、ゲーム史に名を残した名作です。

また、アーケードゲーム『ボンバーガール』にも参戦しました。

グラディウス

メーカー:コナミ

『グラディウス』は、1986年4月25日にコナミから発売されたファミリーコンピュータ用シューティングゲームです。

1985年5月に稼働されたアーケードゲームの移植作で、シリーズ初の家庭用タイトルでもあります。

ファミコン版『グラディウス』は、原作を忠実に再現した「良移植」として知られています。

ハードの制約がありながらも、カプセルを使った自機のパワーアップや多彩なステージギミックなど、アーケード版の要素をしっかり取り入れています。

中でも1番有名なのは、裏技の1つである『コナミコマンド』です。

STARTボタンを押して「↑↑↓↓←→←→BA」を入力すると自機が最強クラスになる…というもので、「最もよく知られている隠しコマンド」としてギネス認定されました。

アーケード版よりも難易度が抑えられているため、ファミコン版で「クリアできた!」という方もいるはず。

「レーザーが短い」「オプションが2個までしか装備できない」など、移植時の劣化も乗り越えているのは、流石のコナミクオリティです。

(続編『グラディウスII GOFERの野望』では、オプションが4つに改善されています)

「1.9.8.5 宇宙ガ マルゴトヤッテクル」のキャッチコピー通り、宇宙規模で完成度が高いシューティングを、ぜひプレイしてみてください。

Switchの『Nintendo Classics』などを活用して、本作をプレイしておけばより楽しめること間違いなし!

バリエーションを多数展開! ハード・周辺機器の進化の歴史

日本中で一大ブームを起こした『ファミコン』は、派生機や周辺機器も多く発売していました。

本体や周辺機器のラインナップを複数展開していたのは、「ファミコンが最初」だと言われています。

ここでは、『ファミコン』の主なハード・周辺機器を3つピックアップして紹介します。

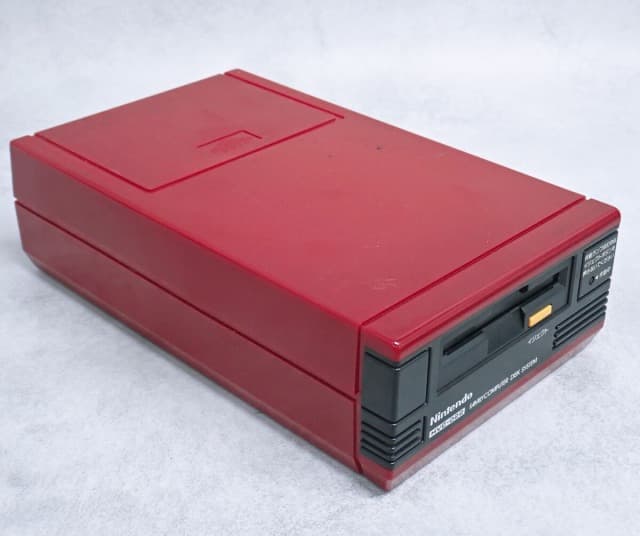

ディスクシステム

メーカー:任天堂

『ディスクシステム』は、1986年2月21日に任天堂から発売されたファミリーコンピュータ用の周辺機器です。

ROMカセットよりも「大容量のゲームができる」ことで注目を集めました。

『ふぁみこんむかし話 新・鬼ヶ島』『ファミコン探偵倶楽部』のように、大容量を活かした」上下巻のアドベンチャーゲーム」も発売されていました。

中でも特に注目を集めたのが、ゲームの「書き換え」です。

専用端末『ディスクライター』を使うと、500円で違うゲームと入れ替えられる…という革新的なものでした。

デパートや玩具屋で書き換えできる、安い値段で新しいソフトが遊べる「手軽さ」から、子供達の支持を集めました。

80年代後半からは「ROMカセットの大容量化」「海賊版ソフトや非公認のゲームが続出」という問題が多発し、ディスクシステムは優位性を失うことになります。

そして、1992年12月22日に発売された『じゃんけんディスク城』を最後に、ソフトの展開を終了しました。

残念な結果に終わりましたが、『リンクの冒険』『メトロイド』『悪魔城ドラキュラ』など、今でも続く名作を生み出したハードです。

ツインファミコン

メーカー:シャープ

『ツインファミコン』は、1986年7月1日にシャープから発売されたファミリーコンピュータの互換機です。

ファミコンとディスクシステム両方のゲームを、本体1つで遊べるのが特徴です。

本体の構造は右上にファミコンソフト、左下にディスクカードを差し込む仕様です。

スイッチを切り替えることで、それぞれのゲームをプレイすることができました。

ちなみに、『ツインファミコン』には「前期型」(写真上)と、コントローラーに連射機能を追加した「後期型」(写真下)の2種類モデルが存在します。

「前期型」は丸みを帯びた形で、後期型は角ばった見た目です。

本体カラーは赤と黒の2種類で、後期型の赤色はオレンジに近い色をしています。

任天堂とシャープが共同開発したハード

開発元のシャープは、その後も『ファミコンタイトラー』『ファミコンテレビC1』などの本体・周辺機器を発売しています。

『ファミコンタイトラー』はビデオ編集機能、『ファミコンテレビC1』はファミコン+テレビという、ハード同士の「合体」を実現しました。

当時からハイテクな機能で注目を集め、現在は「貴重なハード」としてマニアから重宝されています。

ニューファミコン

メーカー:任天堂

『ニューファミコン』は、1993年12月1日に任天堂から発売されたハードです。

後継機である『スーパーファミコン』の発売から3年後に、ファミコンのモデルチェンジ版として登場しました。

『スーパファミコン』の発売後も『ファミコン』の需要が高いことを受け、“新バージョンのファミコン”を開発したと言われています。

ファミコンとの違いは「映像出力の方法」です。

ファミコンでは『RF端子』を使っていましたが、ニューファミコンでは当時主流になっていた『RCA端子』(3色ケーブル)に変更。

コントローラーが取り外せるようになったことで、ゲーム機の片付けや収納がより楽になりました。

『ファミコン』のケーブルについては、以下の記事で詳しく紹介しています。

気になった方はこちら↓をクリック!

また、当時はマリオやピーチ姫、ワリオ、リンクなどの任天堂キャラ達が集結したCMが流れました。

※テロップ『AV対応』は『RCA端子』の別名

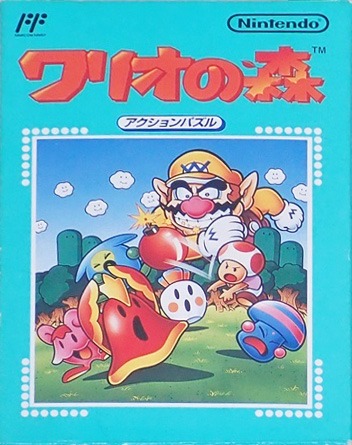

CMでは1994年2月19日に発売された、任天堂最後のファミコンソフト『ワリオの森』『ゼルダの伝説1』を紹介しています。

ワリオとリンクが肩を組んでいるのは、2作品が同時に発売されたためと推測されます。

受け継がれるファミコン! 『スーパーファミコン』登場後の歴史

『ファミコン』は1990年11月21日に後継機の『スーパーファミコン』が発売されてからも、ゲームの展開を続けていました。

90年代以降は、グラフィックやBGMを「ファミコンの限界」にまで挑戦した作品が登場します。

『星のカービィ 夢の泉の物語』『いただきストリート ~私のお店によってって~』『サマーカーニバル’92 烈火』など…

限られた容量の中で、『スーパーファミコン』に負けず劣らずのゲームを多数生み出しました。

1994年2月19日には、任天堂最後のファミコンソフト『ワリオの森』がリリース。

4カ月後の1994年6月24日には『高橋名人の冒険島IV』が発売され、本作を最後にファミコンソフトの展開を終了しました。

『ファミコン』は1983年の発売から約10年に渡り、ゲーマー達から愛された家庭用ゲーム機だったのです。

『ファミコン』は2003年の生産を終了しましたが、今でもその人気は衰えていません。

2010年代からは「レトロゲーム復刻」ブームの影響で、ファミコンの復刻版が登場しています。

2016年11月10日には、手のひらサイズの本体『ニンテンドークラシックミニ ファミリーコンピュータ』が発売され、4日で26.3万台の売上を記録。(2022年に生産終了)

2018年には『Nintendo Switch Online』でソフトの配信がスタートし、最新ハードでも遊べるようになりました。

『ファミコン』は発売から40年以上経っても、「家庭用ゲーム機の代表」として根強い人気を誇っているのです。

まとめ

本記事では、『ファミコン』の約40年の歴史を振り返りました。

任天堂は1977年の『カラーテレビ6・15』からテレビゲーム業界に参入し、6年後の1983年に『ファミコン』で一大ブームを築き上げました。

本体が1台あれば様々なゲームを楽しめる、充実したソフトのラインナップなど…

他者の家庭用ゲーム機とは違う高性能さで、「ゲームの楽しさ」を家庭に広めていきました。

家庭用ゲーム機の基礎を作り上げ、今でもレトロゲームの代表格として愛されているファミコン。

皆さんも『ファミコン』をプレイして、あの頃の「思い出」を振り返ってみてはいかがでしょうか?

最後までご覧いただきありがとうございました。

レトロゲーム・レトロPC専門店BEEPでは、ファミコン本体・ソフトの買取を行っております。

箱あり・未開封品はもちろん、ソフトや周辺機器のみでも買取可能です。

査定・お問い合わせは無料で受け付けておりますので、お気軽にご相談ください!

▼ファミコンの買取情報はこちらをクリック!