「セールスは良くても評価は低い」

PS2向け廉価新作ソフト「SEGA AGES2500」シリーズは、2003年から1年の間に15作ものソフトをリリースしてきたのだが、当時の状況を一言で表すとこうなる。いったいどうすれば評価(購入者の満足度)を上げることができるだろうか。シリーズの後任プロデューサーとなった僕は、そのことで頭がいっぱいだった。そして、その答えは、2004年10月に発売されたシリーズ第16弾『バーチャファイター2』にあった。このソフトは僕が参加する直前にリリースされたソフトだが、これまで発売された15作とは毛色が違っていた。

これまでのシリーズはどれもリメイクを基本としていて、時にはオリジナル版とまったく違うゲームシステムになっていることもあったのだが、この『バーチャファイター2』は、移植に際して一切のアレンジがほどこされていなかった。ただただ忠実に、オリジナル版を再現することに重点を置いたソフトで、そのストイックさが逆に作り手の移植作業に対する情熱と、オリジナル版に対する愛情を感じさせていた。

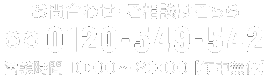

↑画面はPS2版のもの

オリジナルであるアーケード版『バーチャファイター2』がリリースされたのは1994年。PS2版が発売された2004年はちょうど節目の年で、「十年待たせたな。」というキャッチコピーもしゃれていた。

一方で当時PS2では『バーチャファイター4エボリューション』の移植版が1年半前の2003年3月に発売済みであり、ゲームセンターではさらにその先の『バーチャファイター4 ファイナルチューンド』が2004年7月にリリースされたばかりというタイミングでもあった。大きく進化したグラフィックとシステムの最新版が容易に遊べる状況で、新鮮味のない10年前の忠実移植版にどのくらいの反響があるのかは未知数だった。

ところが蓋を開けてみれば販売は好調。アンケートはがきの集計結果も上々で、これまでとは一転して、絶賛の声が寄せられた。ファンの高い評価は、むしろ忠実な移植にこだわったことにこそ得られたものだったのだ。

本ソフトの移植を行ったのは、オリジナル版を開発したAM2研自身という触れ込みだったが、厳密にいうと、実際に移植を手掛けたのはAM2研に所属していた旧CRIのメンバーだ。

CRIという会社をご存知だろうか? またの名をCSK総合研究所。セガのかつての親会社だった情報システム会社CSKの、ソフト開発部門である。そうした背景もあってか技術力には定評があった。CRIではゲームも多数手がけていて、メガドライブの『ダイナブラザーズ』シリーズやドリームキャストの『エアロダンシング』シリーズなどは根強いファンがいたが、裏方仕事としての移植開発も数多く手掛けていた。例えば『電脳戦機バーチャロン オラトリオ・タングラム』をドリームキャストに移植した時には、その完成度の高さが絶賛されていた。

このCRIのゲームソフト開発部門は、2000年にあったセガの開発分社タイミングに合わせてセガのAM2研と統合し、「SEGA-AM2」として分社しており、思いがけずこの移植開発を手掛けることになったらしい。もし彼らがいなければ、MODEL 2基板を短期間でPS2へ移植するのは不可能だっただろう。実際に仕上がったソフトを見ていると、彼らならどんな移植でも実現できてしまいそうに思えた。

(当時の移植チームによる開発秘話はこちらで読めます https://www.sega.jp/fb/segavoice/041014/01_4.html )

話を戻すと、『バーチャファイター2』の高い移植クオリティとファンからの反響が、新生SEGA AGES 2500シリーズで何を理想としていくべきなのかの指針となった。

前任者は僕に言った。「今後の方向性はもちろん奥成の好きにしてくれて構わないけれど、『バーチャファイター2』の結果を見ると、忠実移植を目指す路線は続けるのが良いんじゃないかと思うんだ」

僕はうなずきつつも、もし(当時開発していた)『ドラゴンフォース』がオリジナル版そのままなだけだったらファンは満足しないだろうとも思っていたので、とりあえず忠実移植を軸にしつつも、最初はいろいろ試行錯誤してみようと考えた。

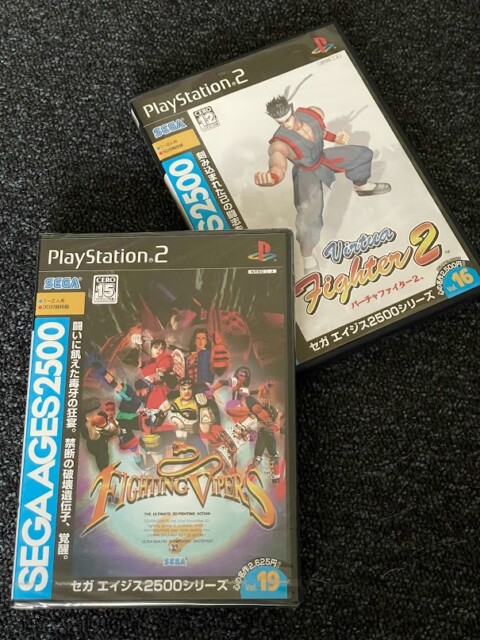

ただし、その次にリリースされる『ファイティングバイパーズ』については、僕の参加前に開発がスタートしていた移行期のタイトルである。こちらも『バーチャファイター2』と同じく忠実な移植作だった。本作はMODEL 2基板、AM2研開発タイトルという、ある意味『バーチャファイター2』の姉妹作なので、そのまま同じスタッフで継続して開発を始めていた。

僕はなかなか完成しない『ドラゴンフォース』を見守りながら(連載第1回参照)、異動とともに『ファイティングバイパーズ』のプロデュースも引き継ぐことになった。当時、本社3号館ビル内にあったAM2研へ赴き、移植チームのリーダーだった鯨井さんと打ち合わせを行うことにした。

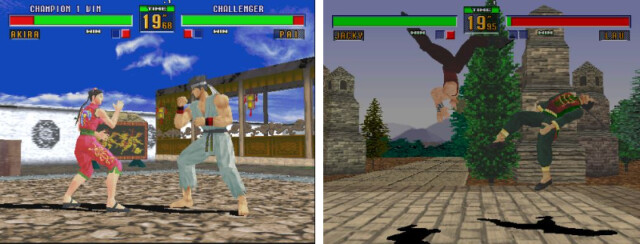

鯨井さんと会うにあたって、僕は以前から気になっていた点を正直に質問した。PS2版『バーチャファイター2』の移植は非常に素晴らしいものだったが、僕には1つだけ気になるところがあったからだ。それはテクスチャマッピングされたグラフィックが、オリジナルよりも粗くなっていて、キャラクターがアップになると顔がぼんやりとして見ることだった。『ファイティングバイパーズ』は、『バーチャファイター2』 以上にテクスチャの描き込みが多いタイトルだ。しかも「ハニー」のようなファン人気の高いキャラクターは、はっきりとした顔立ちであるため、粗さがより目立ってしまう。実際に僕が参加した時点では、このテクスチャの粗さが目立っていてかなり見劣りしていた。

↑ハニーなどのプレイヤーキャラクターはもちろん、背景のウォールアートの再現も当初問題に(こちらは製品版の写真)

鯨井さんによると、粗さの原因はPS2のメモリ容量が極めて小さいことにあった。オリジナル版のテクスチャデータの容量を半分にせざるを得ず、その結果あのような表示になったということだった。

そこで『ファイティングバイパーズ』では、すべてのテクスチャの解像度を一律に下げるのではなく、部分でメリハリをつけてみようということになった。遠景などアップにならない部分はさらに粗くする一方で、目立ちやすいキャラクターの表情にはオリジナルデータをそのまま使うという方法だ。それと並行してデータのさらなる圧縮作業も進めていき、より多くのデータが使えるようにする努力も行った。この作戦は成功し、その後開発が進むにしたがって、ぼんやりしていた表情のキャラクターが、みるみるくっきりとしていき、最終的にほぼアーケードと遜色ないものになった。

ちなみにどうしてもここだけはと僕がお願いして直してもらったのは、個人的な一押しキャラ「サンマン」の腹に描かれた「3」の数字だ。開発終盤、彼のトレードマークがくっきりハッキリしたときは一同ニッコリだった。

↑最終版の画面写真

↑当時セガが展開していた通販サイト「セガダイレクト」予約限定で付けた缶バッジもサンマンにした

2005年の初頭、PS2版『ファイティングバイパーズ』は順調に開発を終え、開発遅延を続ける『ドラゴンフォース』を追い抜いて、4月に発売された。かっこ悪かったのは、その結果、Vol.18(ドラゴンフォース)より前にVol.19(ファイティングバイパーズ)が店頭に並んでしまったことだ。本来はこの2本は同時発売にする予定だった。

↑製品版パッケージ

↑アーケードになかったオマケも加えられた。

技術力がある上に開発スピードも速い。今後もAM2研移植チームの手でMODEL 2のタイトルを次々と移植していけば、SEGA AGES 2500の前途は明るいだろうと誰もが考えたわけだが、残念ながら、この『ファイティングバイパーズ』が移植チーム最後の仕事となった。「開発分社の統合」のためにセガへ編入された以上、彼らはもはや、社内での開発を請け負うような仕事は受けられないことが決まっていたのだ。

鯨井さんは、「最後に奥成さんへこれを渡しておきます」と、PS2版『バーチャファイター2』の改良版ROMディスクとソースデータを僕に託した。『ファイティングバイパーズ』移植で培った技術を使い、開発終了後に、発売済みの『バーチャファイター2』の方もこっそり修正したのだという。現代ならこうしたアップデートはすぐに製品へ反映することができただろうが、オンラインもHDDも一部の人しか使っていなかった2005年当時のPS2市場ではそんなことができるはずもなかった。残念ながらこのバージョンは幻のまま、その後も表に出すチャンスはなく、今も僕のデスクの引き出しの中に眠っている。

こうしてAM2研移植チームという最も強力な開発ラインを失ったSEGA AGES 2500シリーズだったが、新たな問題となりそうなのが、公表されていた発売予定ラインナップの中に、3D格闘ゲーム『ラストブロンクス』が含まれていることだった。これもまたMODEL 2のタイトルである。『ファイティングバイパーズ』と同等かそれ以上の品質で『ラストブロンクス』を移植できる優秀なスタッフなんて、これから見つけることなんてできるのだろうか?

僕の心配をよそに、前任者は実はそれにはアテがあるのだと言って、僕に1枚のCD-ROMを渡した。それはなんと、PS2用の『セガラリー・チャンピオンシップ』だった! 本作もMODEL 2タイトルのひとつである。ゲームはオリジナルに忠実なもので、既に完成しているようだった。

「一体いつの間に!」

移植についてまったく聞かされていなかった僕は、驚きを隠せなかった。

「いったいこれを作ったのは、どこの誰なんですか!?」

僕はそれからしばらくの後に、このソフトを移植開発した「有限会社エムツー」を率いる堀井さんと、運命の出会いをすることになるのだった。

(つづく)

©SEGA

「奥成洋輔のセガセガしい日々」これまでの連載はこちら

「BEEP場外市場」他の記事はこちら