毎度、名作ゲームを紹介する連載コラム『髙橋ピョン太のおニューもレトロも』。第19回のテーマは、アクションパズルゲームの金字塔『ロードランナー(Lode Runner)』です。1980年代前半のパソコン黎明期に世界的大ヒットの偉業を果たした『ロードランナー』は、あらゆるパソコン、ゲーム機に移植されました。レトロゲーマーではないゲームファンも、プレイしたことはないけれど名前は知っているという人も少なくないのではないでしょうか。

『ロードランナー』のオリジナル版は1983年6月23日、米国ブローダーバンドからApple II向けに発売されました。ゲームの作者であるダグ・スミス(Douglas Edwin Smith)さんは、ゲームが世界的にヒットしたことにより、コンピューターゲーム黎明期のスタープログラマーの1人となりました。

『ロードランナー』のオリジナルはApple II版。

Apple II版タイトル画面。世界的大ヒットは、すべてはここから始まった。

『ロードランナー』は、ブローダーバンド「バンゲリング帝国三部作」の一つで、1982年に発売された『チョップリフター』(Apple II)、のちの1984年に発売される『バンゲリング ベイ』(Commodore 64)とともに黎明期のゲーム市場を盛り上げた大ヒットゲームシリーズの一作でした(開発者は、それぞれ別の人)。

ちなみに、バンゲリング帝国は文字通り『バンゲリング ベイ』の舞台であり、『チョップリフター』では帝国に捕らわれた捕虜の救出が描かれ、『ロードランナー』では帝国に強奪された金塊の奪還がテーマとなっています。バンゲリング帝国は、これらのゲームに共通する裏設定といっていいでしょう。奇しくもこの三部作はすべてファミリーコンピュータ(以下、ファミコン)にも移植されましたが、ゲーム内では帝国に関する設定は控えめであり、実際に「バンゲリング帝国三部作」を意識してプレイしていたユーザーはほとんどおりません。そのためバンゲリング帝国というワードはフローダーバンドの名物的存在となり、現在では知る人ぞ知る豆知識のような俗語として語り継がれています。

ここで『ロードランナー』をプレイしたことがない人のために、少しだけゲーム内容について解説しておきます。

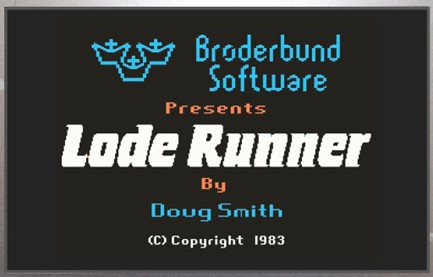

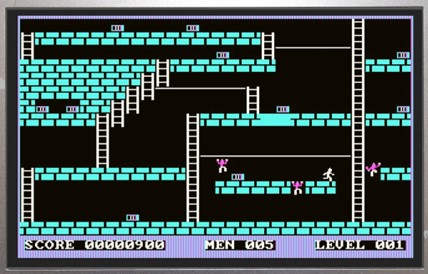

パソコン版『ロードランナー』は、自分のキャラクターは棒人間。

『ロードランナー』は、ステージクリア型のアクションパズルゲームです。プレイヤーは、ステージ内に散らばる金塊を、うろつく敵(番兵)に捕まらないようにすべて回収し、最上部から脱出することでクリアとなります。

プレイヤーも敵も、高いところから飛び降りことができます。プレイヤーは敵に触れられると即アウトですが、敵の動きのほうがやや遅く、手にはレーザーガンを装備しており、これを使って床(レンガ)に穴を掘ることができます。掘った穴に敵を落としたり、自分自身が飛び込んで下のフロアへ移動したりすることで、敵の接触を回避できます。ちなみに、穴に落ちた敵は数秒後に這い上がり、再び追ってきます。穴は時間が経つと元のレンガに復活し、その際に巻き込まれた敵は消滅しますが、すぐにステージの上部から復活します。また、敵の番兵は、時々落ちている金塊を盗むことがありますが、一番兵につき一金塊しか盗むことができません。盗まれた金塊は、敵を穴に落とすことで持っている金塊を放出させることができます。敵に捕まってしまうと、またステージの最初からやり直しになります。

『ロードランナー』はアクションゲームですが、敵の動きには規則性があります。また、ステージは床となるレンガのほか、壊せないブロックや上下に移動できるハシゴ、雲梯(うんてい)のようにぶら下がることができるバー、見た目はレンガだけど実は落とし穴などの要素で構成されており、ステージによってはよく考えないと回収できない金塊が設置されているなどパズル要素が含まれています。敵の攻撃をかわしながら、ステージ内の金塊をどのように集めるか、その攻略方法が問われるゲームです。

オリジナル版『ロードランナー』には、全150ステージが用意されていました。プレイヤーにとっては、これは驚異でした。それまでステージクリア型のゲームが150もあるなんて聞いたことがありません。しかも、『ロードランナー』には誰でもステージを作成することができるステージエディターが付いていたので、ユーザー間でステージを作りあったり、作成したステージを人に遊ばせたりで、これがまた大盛り上がりをしました。

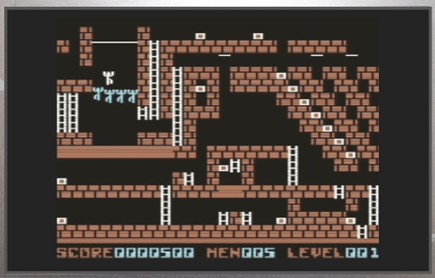

オリジナル版『ロードランナー』は、米国ではApple II版のほかにもAtari400/800版、VIC-20版、Commodore 64版、IBM PC版(CGA版)が発売されました(記憶が定かではありませんが、順次発売だったと思います)。当時、人気ゲームを数多く輩出するブローダーバンドは、面白いゲームは一気に多くのパソコン向けに用意する開発力がありました。さすがは、ブローダーバンドです。米国では、すぐに『ロードランナー』はブレイクし、あっという間に話題のゲームとなりました。

IBM PC版『ロードランナー』。当初は、CGA版のみでした。

『ロードランナー』は、「米国で面白いアクションパズルゲームが流行っているらしいぞ」と日本でもすぐに話題になりました。その噂もつかの間、秋葉原周辺のパソコンショップがApple II版を輸入し始めます。当時のパソコンショップは、国産のパソコンのほかにも並行輸入版のApple II本体とApple II用ソフトを扱うショップも多く、店頭のApple IIで『ロードランナー』をデモするショップがいくつも現れました。

個人的には、それはデモというよりは店員さんが店番の合間に遊んでいるようにも見えました。いや、遊んでいました。店員さん同士やなじみのお客さんが、その画面を見ながら「あーでもない、こーでもない」と話し合いながら、全150ステージを解き合っていたのです。当時、Apple IIを持っていないゲーム好きのパソコンユーザーには、その光景はとても、うらやましかったんですよね。

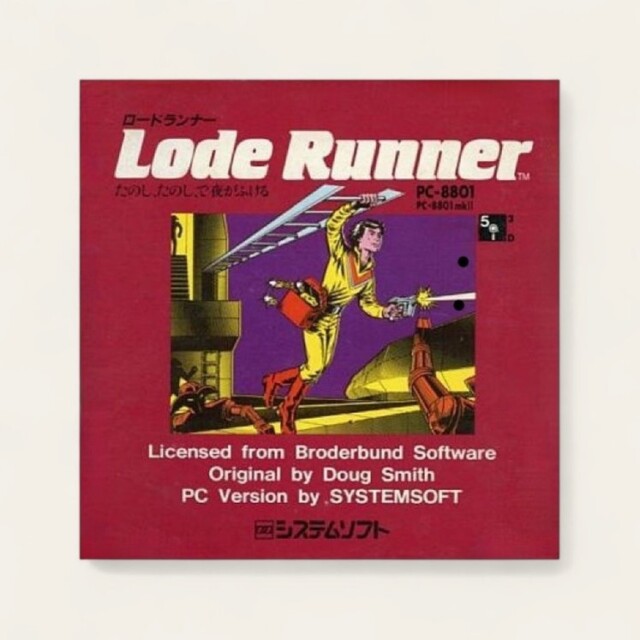

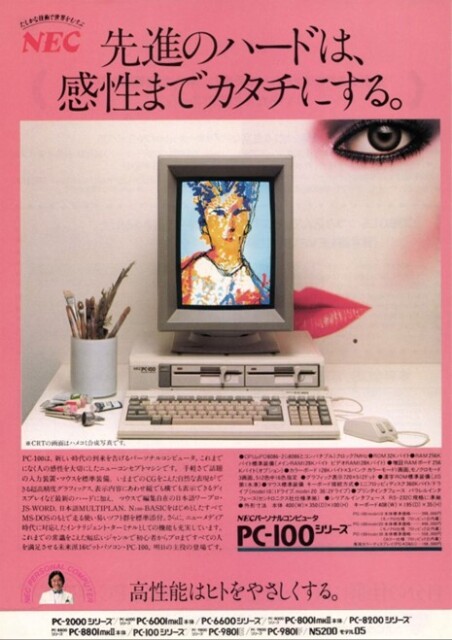

この状況に日本でいち早く動いたのが、システムソフトでした。システムソフトは、日本電気(NEC)が1983年10月に国内向けに発売するパソコンPC-100用のバンドルソフトの開発を請け負っており、そのうちの1本に『ロードランナー』を選んでいます。後述する『ロードランナーファンブック』にその頃の話が詳しく載っているのですが、システムソフトは同年8月には開発者がブローダーバンドを訪れ、9月にはPC-100版を完成させています。当時、IBM PC版の開発途中のC言語のソースがあったそうなんですが、それにしても早い展開ですね。PC-100版は同梱ソフトとして配布されましたが、これをベースにPC-9801版、PC-8801版が作られ、年末にはシステムソフトから発売されます。また、システムソフトは独自にPC-6001版、PC-6001mkII版、PC-8001mkII版を移植し、それぞれ発売します。

PC-8801版『ロードランナー』パッケージ。

PC-8801版『ロードランナー』画面。国内パソコン向けの画面はきれいでした。

こうして『ロードランナー』は、日本においても1983年の年末から1984年初頭には遊べるようになりました。もちろん、これらパソコン版はヒットしました。

『ロードランナー』が同梱された、デザイナー用パソコンとしても評価の高いPC-100。

(出典:月刊マイコン 1984年4月号掲載広告)

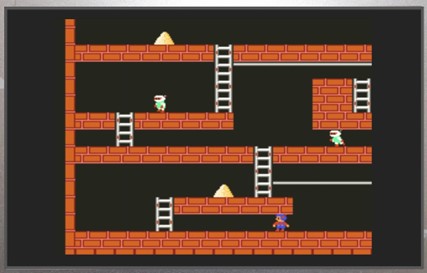

日本向けのパソコン版のヒット後、さらに我々を驚かせたのが、1984年7月20日発売のハドソンのファミコン版『ロードランナー』と、同じく7月登場のアイレムのアーケード版『ロードランナー』でした。

ハドソンの『ロードランナー』は、ファミコン市場初のサードパーティー(任天堂以外の開発メーカー)のゲームであり、また初のパソコンゲームからの移植でした。

ファミコン版『ロードランナー』と『チャンピオンシップロードランナー』。

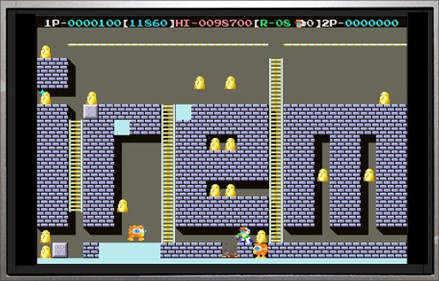

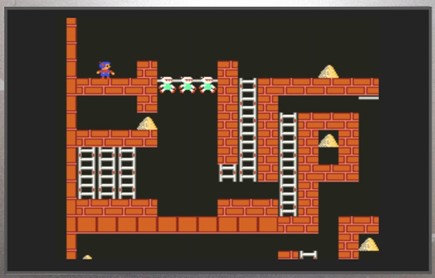

ファミコン版はテレビ画面でプレイすることや子供たちも遊ぶことを考慮し、オリジナル版と異なりキャラクターを大きめにし、華やかなBGMも追加されるなど、コンシューマー向けに配慮された移植になっていました。そのためゲームの各ステージは、一画面に収まらなくなったことからファミコン版では左右スクロールが採用され、プレイヤーが画面の両端に移動すると画面そのものがスクロールするなど、若干オリジナル版とは異なりました。しかし、それは逆にステージの見えない部分に対してより緊張感が増すものとなり、アクションゲームの難易度は上がりましたが、パズル性の部分についてはオリジナルと何ら変わらない印象でした。また、ファミコン版はROM容量の制限もあり、ステージは50ステージと少なめだったことから、結果、ほどよいバランスの移植だったのではないでしょうか。

家庭用ゲーム機らしく、キャラクターが大きめ。画面はファミコン版。

ファミコン版にもステージが作れる「EDIT MODE」が搭載されていましたが、作成できるステージは、スクロールをしない1画面分(横14×縦13サイズ)のみでした。作成したステージは、ファミリーベーシック用のデータレコーダを使用することでデータを保存することもできました。

タイトル画面から「EDIT MODE」に入ることができたファミコン版。

一方、アーケードゲームの開発会社であるアイレムは、ゲームセンター向けのゲームとして『ロードランナーバンゲリング帝国の逆襲』を発売します。当時、『ロードランナー』を開発したアイレムのスタッフが全員Apple IIファンであり、オリジナル版を遊びつくしたといいます。アイデアとゲームデザインにほれ込んだスタッフは、『ロードランナー』はアーケードにも通用するという思いがつのり、その勢いでブローダーバンドの設立者であるダグ・カールストン(カートリッジ)さんに熱いラブコールを送り続けた結果、ラッキーにも1983年末には契約ができたと、当時のログインの取材陣に語ってくれました。

訂正:アイレムの『ロードランナー バンゲリング帝国の逆襲』は、アーケード版の第2作のタイトルでした。第

1作は『ロードランナー』(副題なし)です。訂正してお詫び申し上げます。

アーケードゲーム版らしく、グラフィックが超美麗。

アイレムは、パソコンゲームもアーケードゲームも楽しさの基本は同じですが、それぞれに合ったアレンジがないとゲームの魅力は伝わらないので、その辺りが移植の難しさだといいます。1ゲームごとにお金を支払うアーケードゲームは、最初の2、3回でゲームの魅力を伝えきらないと、以降は誰も遊んでくれないと断言します。そこで気合いを入れたのが、まずはグラフィックだったと。アーケードゲームは、アニメーションでもあることから、絵の楽しさ、色の美しさで勝負したといいます。幸い、オリジナル版には派手な演出はありませんから、アーケード版『ロードランナー』はそれはもう華やかに映りました。ちなみに、アーケード版に時間制限が存在します。

我々パソコンゲームファンは、パソコンゲームがアーケードゲームになったことに誇りを感じましたが、それ以上にアーケードゲーム開発会社の技術力のすごさにも驚かされました。アイレムは、アーケード版『ロードランナー』を、まだパソコンユーザーの『ロードランナー』熱が冷めないうちに市場に出したいと思いから移植作業に集中し、晴れて7月には発売にこぎ着けます。くしくもファミコン版と同時期の発売になりましたが、当時の通常のアーケードゲームは、企画・開発・発売のサイクルは最低でも1年ということから、この移植は相当早かったことがわかります。

当時のゲームフライヤー。バンゲリング帝国推しのアーケード版。

『ロードランナー』の移植ブームは、ファミコン版とアーケード版の登場後もさらに盛り上がりを見せます。

1984年9月15日には、セガが自社のパソコンSC-3000、ゲーム機SG-1000向けに『ロードランナー』(開発はコンパイル)を発売します。この時、セガはSC-3000の販売キャンペーンとしてパソコン購入者全員に『ロードランナー』をプレゼントします。

セガのキャンペーン広告。パソコン購入者全員に『ロードランナー』プレゼント。

(出典:ログイン 1984年12月号掲載広告)

またほぼ同時期に、ソフトプロからシャープのX1版、富士通のFM-7版が発売になります。1984年11月には、ソニーからMSX版(開発はコンパイル)が発売されました。

X1版、FM-7版は、ソフトプロが移植し、販売。

(出典:ログイン 1984年9月号掲載広告)

これで、国内の主要パソコンにはほぼ『ロードランナー』が移植された感がありました。

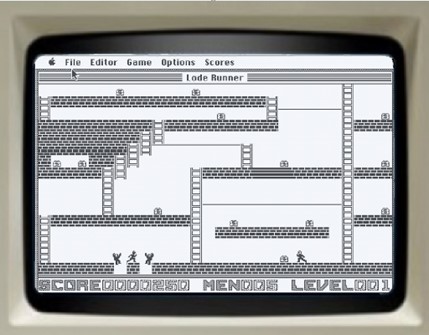

その後も、米国ではZX Spectrum版やMacintosh版『LODE RUNNER』が発売されます。1985年に入ってからは、2月にシャープのMZ-1500版がユニバース(コスモス岡山)から、SMC-777版がソニーから、1986年3月にMZ-2500版がソフトプロから登場します。

それ以降も、世界各国であらゆるパソコン、ゲーム機に移植され続けるのはいうまでもありません。

Macintosh版『LODE RUNNER』は、ブローダーバンドが移植。

さて、『ロードランナー』の大ヒットを語る上で、忘れてはならないのが続編にあたる『チャンピオンシップロードランナー』の存在です。1984年に、米国にてブローダーバンドからApple II版、Commodore 64版、IBM PC版が発売された『チャンピオンシップロードランナー』には、超難易度の高いステージが全50面収録されました。

超高難度の『チャンピオンシップロードランナー』。画面はC64版のタイトル。

続編の企画は、一般ユーザー(ゲーマー)の提案で始まったと、ダグ・スミスさんが当時のログイン取材陣に語ってくれました。これは、前作のステージエディターが幸いし、一般ユーザーがダグ・スミスさんに「自分の作ったステージをダグは解けるか?」と、まるで挑戦状のように多くの作品が送られてきたそうです。そうした作品の中から、厳選して選ばれた50の作品が『チャンピオンシップロードランナー』として、新たに発売されたのです。

画面はC64版。『チャンピオンシップロードランナー』の1ステージがこれ。

『チャンピオンシップロードランナー』の魅力は、圧倒的に難易度の高いパズル性にあります。例えば、あるステージでは、落下中の敵の頭上を素早く渡り、廊下のように駆け抜けなければならず、一瞬でもタイミングを誤るとクリアできません。また、レンガによって閉ざされた空間の奥にある金塊を取るには、レンガの復活タイミングの時間差を利用して、事前に出口を用意した上で、出口が閉じる前に素早く金塊を取りに行く必要があります。『ロードランナー』の仕様を完全に理解した上で、さらにアクション性も求められる、究極のパズルをじっくり解くことが本作の醍醐味です。

その後、『チャンピオンシップロードランナー』は米国でAtari 400/800に移植され、日本でも1985年以降、ファミコン版、SG-1000版、MSX版をはじめ、各種国産パソコンに移植されました。

ファミコン版『チャンピオンシップロードランナー』。

SC-3000/SG-1000版『チャンピオンシップロードランナー』。

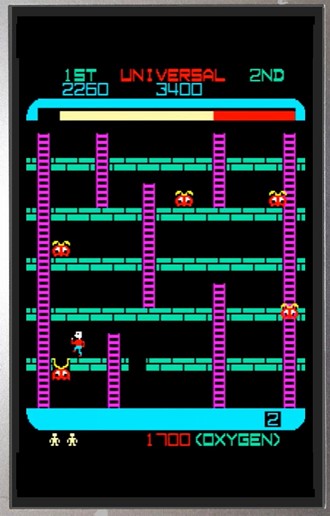

『ロードランナー』のゲームアイデアは、ダグ・スミスさんではなく、大学で知り合った友人ジェームズ・ブラツァノス(James Bratsanos)さんの発案だったといいます。ジェームズさんは高校生の頃、友人からユニバーサル(現・ユニバーサルエンターテインメント)のアーケードゲーム『スペース・パニック』を紹介され、そのアイデアに強く感銘を受けたそうです。

1980年に登場し、プラットフォームゲームの祖とされる『スペース・パニック』は、ジャンプの要素こそないものの、ハシゴを登ったり穴を掘ったりしながら敵のモンスターを避け、最終的にモンスターを穴に落として退治するゲームでした。同時期のアーケードゲームといえば、『スペースインベーダー』『ギャラクシアン』『ヘッドオン』『ギャラクシーウォーズ』など、アクション性の高い作品ばかりでした。そのため、『スペース・パニック』のようなタイプのゲームはほとんど存在せず、ゲームファンにとっても新鮮な体験となりました。

アーケードゲーム『スペース・パニック』。

ジェームズさんは、『スペース・パニック』を見て、そのアイデアをさらに発展させたいと思い、当時持っていたコモドールのパソコンPET 2001にてテキストベースで『Suicide』というプログラムを書き始めます。しかし、プログラミング経験が乏しかったため、ステージ設計のない「モンスターに対して処理ループを実行できるエンジン」の構築にとどまります。しかし、この斬新なプログラミングはのちにステージエディターの概念へと発展することになります。

1981年、ジェームズさんはワシントン大学で、建築学を専攻するダグ・スミスさんとトレーシー・スタインベック(Tracy Steinbeck)さんに出会います。彼らはジェームズさんから『Suicide』の話を聞き、その年に登場した任天堂のアーケードゲーム『ドンキーコング』を目にしたことで、『Suicide』のコンセプトを発展させた『Kong』というゲームの開発プロジェクトに取り組みました。しかし、発案者のジェームズさんは、まもなく学業に専念するため、このプロジェクトから離れることになります。

その後もダグ・スミスさんは開発を続け、大学のミニコンPrime Computer 550を使用し、Pascal(プログラミング言語)でテキストベースの『Kong』を制作しました。当初のステージは、平らなレンガのフロアが5層に分かれ、ところどころにハシゴが設置されていました。画面上では$やHのテキストが動き、黄金という概念はなく、番兵をかわしながら上層フロアへ駆け抜けるゲームだったそうです。

『Kong』はダグ・スミスさんの手によって、大学内でより多くの端末が利用できるミニコンVAX 11/780へ移植されました。開発言語はFortranです。この段階でゲームに黄金が追加されましたが、単なるボーナスポイントとして扱われていました。一方、ステージの構造も変更され、レンガのフロアは平らではなく、段々に積み重ねる仕様となりました。また、穴に落ちた番兵は、この頃から穴の中でもがくようになったそうです。

ゲームには全23ステージが用意されていました。『Kong』は当初、高得点を競うゲームでしたが、プレイヤーの意見を取り入れながら改良を重ねるうちに、次第にステージクリアを目的とする遊び方へと変化していきました。ダグ・スミスさんは、大学のVAX 11/780上で遊ばれていたゲームの中で『Kong』が最も人気があったと、当時の思い出を雑誌で語っています。

『Kong』をApple IIに移植したのは、甥っ子の要望だったそうです。1982年のある週末、大学で流行っていた『Kong』を甥っ子が家でも遊びたいというので、ダグ・スミスさんはApple II Plus上で6502(CPU)のアセンブラ(プログラミング言語)を使い、粗削りながらもプレイ可能なジョイスティック非対応の白黒バージョンのゲームを作り直します。このとき、ゲーム名を『Miner』に変更します。

Apple IIへの移植を機に、ダグ・スミスさんは1982年10月頃に粗削りなバージョンをブローダーバンドに送り、製品化の打診をします。しかし、同社からの返答は「残念ながら、当社の製品ラインには適合しません」という却下の通知でした。

テキストベースの『Kong』を継承した『Miner』は、グラフィックを使用していたものの、キャラクターの動きはブロック単位に限られていました。当時、ブローダーバンドは商業製品としてピクセルレベルの詳細なアニメーションを求めていたため、この仕様では採用されず、ボツになるのは当然でした。しかし、そこで諦めなかったダグ・スミスさんは、借金をしてカラーモニターとジョイスティックを購入し、ゲームの改良を続けたそうです。各キャラクターにアニメーション要素を加え、さらにユーザーがステージを作成できるステージエディターを追加しました。

1982年の年末、ダグ・スミスさんは『ロードランナー』と改名した最新バージョンをパブリッシャーに送り、ついにブローダーバンドとの契約を締結しました。

1983年6月23日に発売された『ロードランナー』は、同年、米国で最も売れたコンピューターゲームとなりました。1985年には日本でも米国と同等の売り上げを記録しています。

また、ハドソンが発売したファミコン版(海外版はNES)は、日本国内で約150万本のカートリッジを販売し、全バージョンの累計販売数は世界中で300万本以上に達しました。そのうち200万本以上が日本国内で販売されたことから、日本での『ロードランナー』人気の高さがうかがえます。

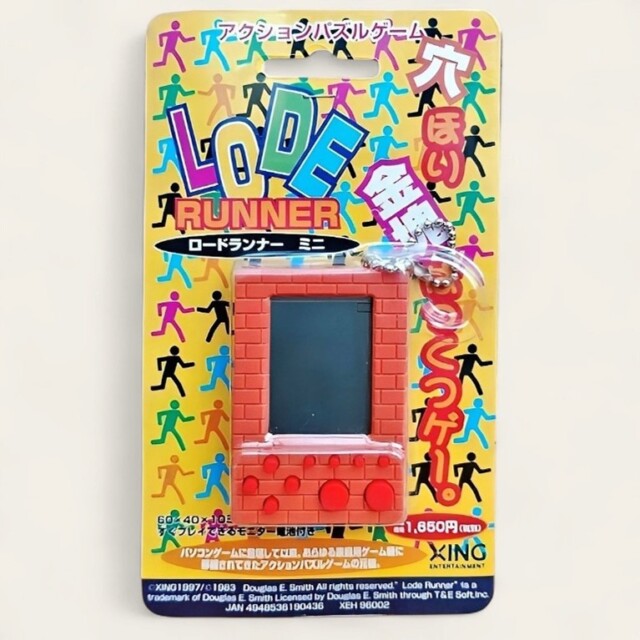

こうして『ロードランナー』はアクションパズルゲームの定番となり、1990年代後半以降もさまざまなパソコンやゲーム機に移植され続けました。さらに、パソコンやゲーム機だけでなく、PDA、携帯電話、スマートフォンにも移植されています。

こんな『ロードランナー』もありました。XINGの携帯ゲーム。

それだけでなく、2017年にはTozai Gamesから最新作『ロードランナー・レガシー』のSteam版が登場し、2018年にはNintendo Switch版、2020年にはPlayStation 4版が発売されるなど、新たな展開を迎えました。

Nintendo Switch版『ロードランナー・レガシー』のゲーム画面。

『ロードランナー・レガシー』には、ボクセルスタイルのグラフィックや強化されたステージエディターなど、新しい要素が搭載されています。コンセプトは、往年のプレイヤーから初めて『ロードランナー』をプレイするユーザーまで、幅広いゲーマーが楽しめる内容を目指しています。

主な特徴として、アドベンチャーモードでは『ロードランナー』の世界観を冒険的に楽しめるほか、ローカルでの2人協力プレイにも対応。また、新たな動きをする敵が登場するエクストラモード、金塊を取るために頭をフル回転させるパズルモードが追加されています。さらに、原作と同じグラフィックで遊べるクラシックモードも搭載。

クラシックモードは、まさにオリジナル版と同じ雰囲気。

クラフトモードでは、ステージやキャラクター、アイテムを自由に作成でき、よりアーティスティックな『ロードランナー』を創り上げることが可能になりました。

過去にログインに掲載されたことがあるログインオリジナルステージを再現。

さて、ここまで『ロードランナー』について個人的な思いを述べまくってきましたが、『ロードランナー』への愛は、まだまだ語り尽くせていない気がします……。

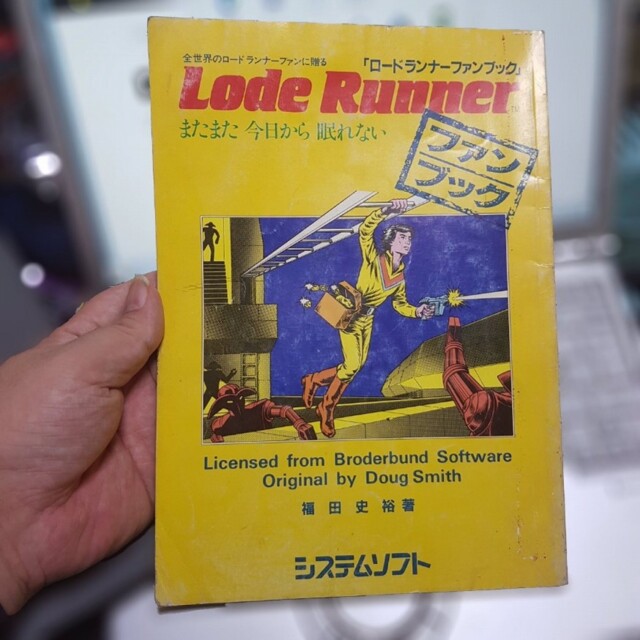

たとえば、昔ながらの『ロードランナー』ファンには、今だからこそシステムソフトが1985年に発刊した『ロードランナーファンブック』を読んでいただきたいですね。今回の記事でも多々参考にさせていただきました、ダグ・スミスさんへのインタビューやシステムソフト開発スタッフによる座談会は、レトロゲームの歴史をひもときたい人必見の記事です。また、ゲームファンには超難解50面プラス1や詰めロードランナーの記事をオススメしたいです。この本、今となっては貴重ですので、BEEPや古本屋さんで見かけたら手に入れてほしいですね。

もう古本でしか手に入らないけど、なかなかの名著です。

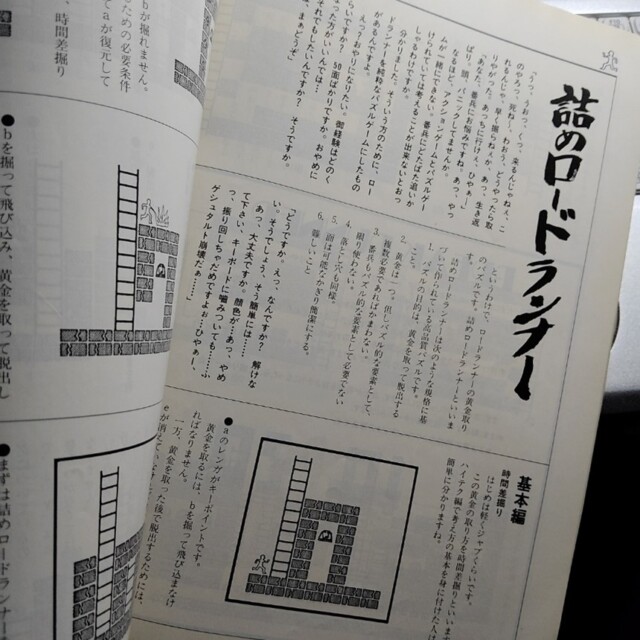

特にオススメの記事は、詰めロードランナー。

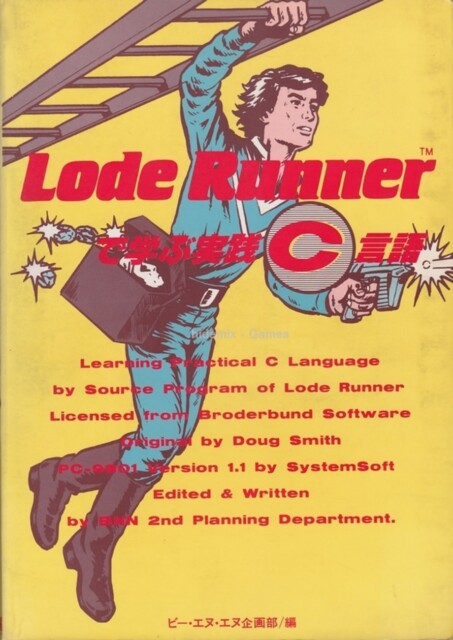

私も持っていないビー・エヌ・エヌ企画部編発刊の『Lode Runnerで学ぶ実践C言語』は、『ロードランナー』(PC-9801版)のC言語によるプログラムソースコードを解析し、C言語の学習を実践的に行うための書籍です。こちらにも制作者サイドの対談や、プログラムの使用法、移植に必要な知識などを盛り込まれていて、ファン必見です。当時、秋葉原周辺の本屋さんで平積みされていた有名な本なのですが、自分は買いそびれて、今になってほしい1冊となりました。

『Lode Runnerで学ぶ実践C言語』は、見つけたら即買いの一品。

今から『ロードランナー』を遊びたい人には、『チャンピオンシップロードランナー』も含めて市場に大量に出回っているファミコン版をオススメします。これは、最もお求めやすいのではないでしょうか。今でも動くレトロなパソコンを持ちの方には、もちろんパソコン版がオススメですが、パソコン版はなかなか手に入れにくいかもしれません。

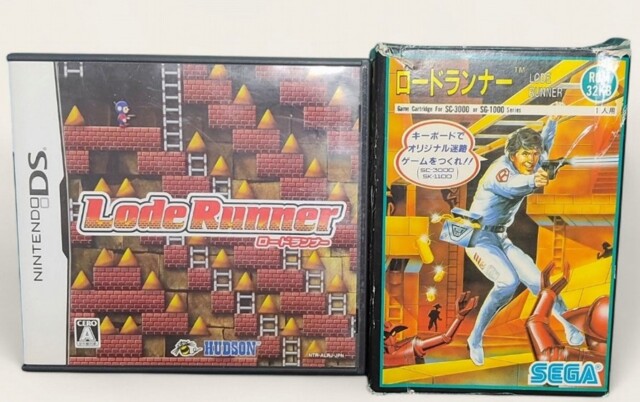

手に入れやすいという視点からは、ゲームボーイ版やニンテンドーDS版、SG-1000/SC-3000版もよいかもしれません。こちらは、パソコンよりも本体が入手しやすいので、今からでもハード、ソフトともに手に入れることができます。

バンダイのゲームボーイ版『ハイパーロードランナー』も比較的手に入れやすい。

ニンテンドーDS版、SG-1000/SC-3000版パッケージ。

個人的には、特にニンテンドーDS版の『ロードランナー』はオススメです。こちらは、ハドソンのファミコン版と同等の『ロードランナー』『チャンピオンシップロードランナー』が入っているほか、ファミコンよりも解像度の高いステージが作成できるエディターが入っています。また、超難解の詰めロードランナーも必見です。

ニンテンドーDS版は、ハドソンのファミコン版全部入り的ソフト。

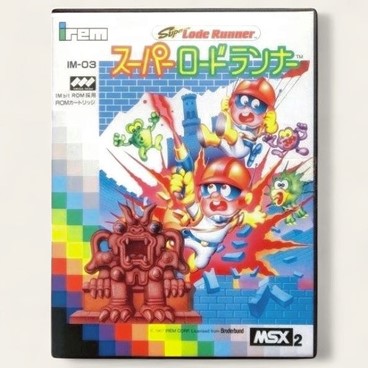

アイレムのアーケード版『ロードランナー』が好きな方には、ファミリーコンピュータ ディスクシステム版『スーパーロードランナー』か、MSX2版『スーパーロードランナー』もオススメです。これらは、アイレム自身が移植しています。

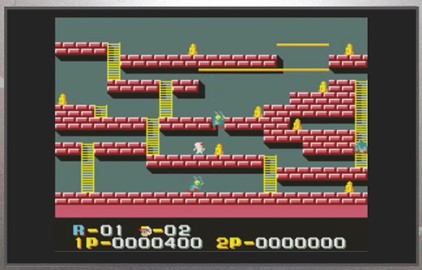

アーケード版に近い、MSX2版『スーパーロードランナー』。

実はアイレムのアーケード版は、前述の『ロードランナー バンゲリング帝国の逆襲』以外にも『ロードランナー 魔神の復活』『ロードランナー 帝国からの脱出』などのバージョンがあるのですが、『スーパーロードランナー』はそれらアーケード版がベースになっています。

MSX2版『スーパーロードランナー』のゲーム画面。

そのほかにも『ロードランナー』は、PCエンジン版やPlayStation版など、ここに書き切れていない様々なバージョンが存在します。『ロードランナー for WonderSwan』などは、激レアかもしれません。

当時、オリジナル版『ロードランナー』に触発されて作られた亜流のゲームが数多く登場しました。自分が遊んだことがあるゲームの中では、1984年3月にPC-8801向けに発売されたポリシーの『ファンキーモンキー』が印象的です。『ロードランナー』風のゲームではありますが、9分割に分けられたブロック画面のうち、一部空白(赤いブロック)のブロックを15パズルのように移動させ、ブロック単位で画面を並べ換えながらその中を移動して敵から逃れる要素が加わっており、『ロードランナー』とは異なる独自のゲーム性を実現していました。個人的には、これはこれでとても楽しかったです。

当時のポリシーの広告。『ファンキーモンキー』はイチオシ。

(出典:ログイン 1984年4月号掲載広告)

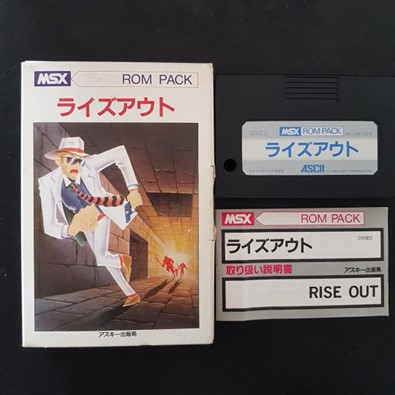

同じく1984年に発売されたアスキーのMSX向けゲーム『ライズアウト』は、穴を掘るのではなく銃で前方の壁を崩しながら、敵に捕まらないように金塊を回収し、鍵を見つけて開かずの扉を開け、次のステージへと脱出するゲームでした。敵の動きは『ロードランナー』よりも精密で、アルゴリズムが忠実に設定されていました。さらに、敵もプレイヤーと同様に穴に落ちても埋まらずにそのまま落下する仕様で、水に落ちるまで消滅しないというルールがあり、ゲーム性は『ロードランナー』とは大きく異なっていました。『ライズアウト』は、その見た目が『ロードランナー』に似ていたことから、後発のMSX版『ロードランナー』が発売される際に絶版となってしまうという不運に見舞われました。しかし、実際にプレイするとまったく異なるゲームだということがよくわかります。

個人的にも大好きなゲームの一つ『ライズアウト』。今からでも遊びたい。

このように、『ロードランナー』に触発されて生まれたゲームには、独自の面白さを持つものが多かったという印象です。ぜひ、これらの作品も手に入るうちにプレイしてみてください。『ロードランナー』ファン必見のコレクターズアイテムだと思いますが、いかがでしょうか。今回は、以上です。

©Doug Smith/©IREM Corporation/©HUDSON SOFT/©SEGA/©XING

©ASCII/©SYSTEMSOFT/©Policy/©Soft Pro International/©Universal Entertainment/©Tozai,Inc.

「髙橋ピョン太のおニューもレトロも」他の記事はこちらから

「BEEP場外市場」他の記事はこちらから