毎度、名作ゲームを紹介する連載コラム『髙橋ピョン太のおニューもレトロも』の第17回は、少し趣向を凝らして家庭用ゲーム機向けのレトロな周辺機器をご紹介します。

今回は、家庭用ゲーム機向けのレトロな周辺機器を紹介します。一口に周辺機器といっても、その種類は多様です。ゲーム体験を向上させるもの、見た目がカッコいいもの、驚きを与えるもの、あるいは商業的に成功したものから失敗したものまで、話題に事欠かない愛すべき製品が揃っています。

近年のレトロゲームブームの影響で、発売当時はさほど注目されなかった周辺機器が、再評価されているケースも少なくありません。一周回って発売当時よりも今すぐ手に入れたいと思えるものもありますよね。今回は、ゲーム機の機種を問わず、時代を象徴する周辺機器の歴史や魅力を振り返りながら、特集としてまとめてご紹介します。

本来は年代をさかのぼって時系列で紹介したほうが親切なのですが、まずはファミリーコンピュータ(以下、ファミコン)用の周辺機器で、今、最大にレトロゲーマーの購買欲をわしづかみにしている周辺機器の一つで、当時とてつもなくインパクトのあったPAXの『パワーグローブ』をご紹介したいと思います。

まずは、このフォルムをご覧ください。

ファミコン用『パワーグローブ』は、販売当時の価格1万9800円とやや高価。

カッコいいですよね。『パワーグローブ』(価格1万9800円)は、元は1989年にマテル社がNES(海外版ファミコン)用に米国で発売したもので、日本では翌年にファミコンに対応させたバージョンをPAX(パックスコーポレーション)が販売しました。国内版『パワーグローブ』は、手の甲に「PAX」の文字が記載されています(コネクタも異なります)。

バーチャルリアリティ用のデータグローブを彷彿させる『パワーグローブ』は、腕にはめるコントローラーです。ちなみに仮想現実に関して、今はVRという呼び名が普通ですが、当時はバーチャルリアリティというのが慣習でした。

データグローブは、コンピューターと人間とのインターフェイス用装置の一種で、人間の手や指の動作を直感的に情報入力が行える高価な入力装置(出力機能があるものもある)です。高価かつ未来志向的データグローブを、ファミコン用の入力装置として再現をしたのが『パワーグローブ』です。

ファミコン用のデータグローブ『パワーグローブ』は、見た目のインパクトだけでも十分な話題性がありましたが、それ以上に衝撃的だったのがプロモーション展開でした。「パックスのしわざ」というキャッチコピーとともに、大々的なテレビCMが放映され、「パックスコーポレーションとは何なのか?」と人々の関心を集めました。

さらに、パックスコーポレーションは『パワーグローブ』の発売に合わせ、東京都港区汐留の広大なJR貨物駅跡地にライブハウスとディスコを併設した巨大イベントスペース「パックスシアター PSYCHER(サイカ)」をオープン。当時、このエリアには「東京ルーフ」や巨大ゲームセンター「SEGA WORLD」など、多くの娯楽施設が立ち並び、まさにバブリーな時代を象徴する場所となっていました。

この「パックスシアター サイカ」で、『パワーグローブ』の発表会が開催され、日本の代表的なメディアが集結。業界関係者にとっても注目のイベントであり、当然のように髙橋も足を運びました。

「パックスシアター サイカ」の入り口には、ソ連から50億円でレンタルしたという本物のロケットが飾られ、ロビーの壁には巨大なマイケル・ジャクソンの肖像が堂々と配置されていました。その異様な光景に、会場を訪れた人々は度肝を抜かれました。そんな豪華な演出の中、『パワーグローブ』の新製品発表会が盛大に開催され、そのインパクトは今でも鮮烈な記憶として残っています。まさにバブル時代の象徴的なイベントでした。

『パワーグローブ』は、当時1万9800円という価格で販売。データグローブとしては画期的な低価格だったものの、ファミコンの周辺機器としては高価でした。気になるのは、このグローブで実際に何ができたのか、という点です。

右手専用の『パワーグローブ』は、内蔵された2つのスピーカーから超音波を発信し、テレビに設置したトラッカー(3つの超音波受信マイク)がそれを受信。その距離を測定し、三角測量の原理でグローブの位置を割り出す仕組みでした。これにより、手の位置や手首の角度(ロール情報)を検知可能。また、親指以外の4本の指にはカーボンベースの屈曲センサー(ベンドセンサー)が搭載され、各指の曲げ具合を4段階(2ビット)で認識することができました。

グローブの前腕部には、ファミコンのコントローラーと同様の十字キーやA、B、Select、Startボタン、さらに0~9の数字ボタン、プログラムボタン、エンターボタン、手の位置を補正するセンターボタンが搭載されていました。数字ボタンには、コマンドの組み合わせをプログラム登録する機能もあり、『パワーグローブ』単体でも通常のゲームプレイが可能でした。

しかし、最大の問題は『パワーグローブ』専用のゲームがほとんど存在しなかったことです。米国では『Super Glove Ball』『Bad Street Brawler』という対応ソフトが発売されましたが、日本ではいずれも未発売。結果として、せっかくの独自機能を活かせる場面が少なく、日本の『パワーグローブ』は、汎用コントローラーのような扱いになってしまいました。つまり、別売りのジョイスティックなどと同じ扱いです。

『パワーグローブ』は設定を変えることで、十字キーのかわりに手を動かしたり、Aボタン、Bボタンのかわりに指を曲げたりといった方法でゲームをコントロールすることができるのですが……。超音波によるトラッキングの精度はあまりよくなく、腕をニュートラルな位置に戻す際にも、上下、または左右に腕を動かしたと判断され、思うように動かすことが困難なものも少なくありませんでした。また、グローブが堅く指を曲げるにも思い通りに入力するのも難しかった印象です。

結果『パワーグローブ』は、商業的には失敗となりました。もし、専用の面白いゲームやアプリケーションが出ていたら、本当にバーチャルリアリティのような世界が体験できたかもしれませんが、その予定もなく、パックスコーポレーションは年末には倒産してしまうのでした……。

倒産後、『パワーグローブ』の市場在庫は秋葉原等で投げ売りされます。髙橋の知る限りでは当時、980円~数百円で売られていた記憶があります。このタイミングで『パワーグローブ』を購入した人も大勢いました。ゲームのコントローラーとしては使いづらいけれど、何かに使えそうというイメージで、皮肉にもマニア間でコレクターズアイテムとして人気を博し、近年のVRブームにより再評価されています。『パワーグローブ』はまさに一周回って発売当時よりも欲しいものになった周辺機器の好例となりました。

写真はログインで使用したのですが、いつのどんな記事だったかは失念しましたが、髙橋もプライベートで購入しました……。

ここから、サクサクと時系列で紹介していきましょう。

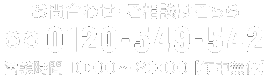

子供の頃から任天堂の『魔法のトランプ』や『ウルトラマシン』に親しんできた世代にとって、『ラブテスター』や『光線銃』といった高価な玩具は憧れの存在でした。そんな任天堂がファミコンを発売し、企業として変化していく中で登場したのが、1984年2月18日に発売されたファミリーコンピュータ専用光線銃シリーズです。

ファミリーコンピュータ専用光線銃シリーズ『ガン』コントローラー。

ファミリーコンピュータ専用光線銃シリーズですね。写真の光線銃型コントローラー『ガン』は、対応ソフトと組み合わせることで、ファミコンで本格的なガンシューティングゲームが楽しめる周辺機器でした。銃口のセンサーがテレビのブラウン管の走査線を検知し、トリガーを引いたタイミングで当たり判定を行う仕組みです。

光線銃シリーズには、3種類のシューティングゲームがラインナップされました。

- 『ワイルドガンマン』:西部劇風の早撃ちゲーム。

- 『ダックハント』:ダックハンティングやクレー射撃が楽しめる作品。

- 『ホーガンズアレイ』:出現するパネルから瞬時にギャングを判別し射撃するゲーム。

光線銃シリーズは、ファミコンユーザーにとって憧れの周辺機器であり、今なおレトロゲームファンに語り継がれるアイテムの一つです。なお、ガンコントローラーはブラウン管テレビの走査線を利用するため、ワイドテレビや液晶テレビでは正常に動作しない点に注意が必要です。

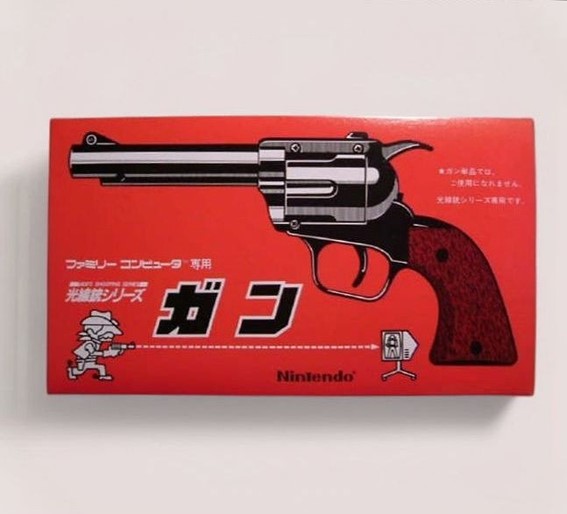

1984年6月21日、任天堂はファミコン向けに『ファミリーベーシック』というプログラミング言語のROMとキーボードのセットを発売します。

ファミコンカラーのキーボードは、本格的な仕様でした。

『ファミリーベーシック』は、文字通りファミコン上でBASIC言語を使ってプログラミングをすることができました。当時のゲーマーには「何なの、ベーシックって?」と若干唐突感がありましたが、当時の多くのパソコンは電源を入れるとBASIC言語が起動し、パソコン本体でプログラミングができる環境でした。ファミコンもファミリーコンピュータと名乗る以上は、任天堂はパソコンのような環境も用意したかったのでしょうね。ファミコンも『ファミリーベーシック』があれば、簡単なゲームなどを自作することができました。

『ファミリーベーシック』は、プログラミング言語のROMとキーボードのセット。

『ファミリーベーシック』は1万4800円と高価でした。作ったプログラムを保存するためには『ファミリーベーシック専用データレコーダ(カセットテープレコーダー)』(9800円)もしくは市販のデータレコーダーやカセットテープレコーダーも必要でした。全部を買うとファミコン本体も含めて3万9400円とかなり高額です。しかし、当時はパソコンを買うよりもはるかに安く、コンピューター業界では話題の製品となりました。

ちなみにセットのキーボードは英字がQWERTY配列で本格的なものでした。これは余談ですが、日本語のキー配列がJIS配列ではなく50音配列だったため、カナ入力の髙橋は非常に困った記憶があります。

『ファミリーベーシック専用データレコーダ』はパナソニック製。

『ファミリーベーシック』には、ハドソン(現:コナミデジタルエンタテインメント)がパソコン用に開発したHu-BASICをベースに任天堂、シャープ、ハドソン3社が共同開発した『NS-Hu BASIC』というBASIC言語が搭載されています。

ハドソンは、これを機にファミコンゲームの市場にも参入します。任天堂以外の企業がファミコン向けにソフトを作る第1号となり、1984年7月20日に『ロードランナー』『ナッツ&ミルク』を発売しました。その後、9月7日にナムコ(現:バンダイナムコ)が市場参入し『ギャラクシアン』を発売。ファミコン市場はこれまでにない賑わいを見せ始め、1984年11月にナムコの『ゼビウス』『マッピー』が発売されるとファミコンは絶好調となり、本体が初めて品薄状態になります。

翌年の1985年はゲームメーカーの参入が相次ぎ、本体の品薄状態は慢性化。9月13日発売の『スーパーマリオブラザーズ』の大ヒットとともに、ファミコンは国民的ゲーム機へと昇華していきます。

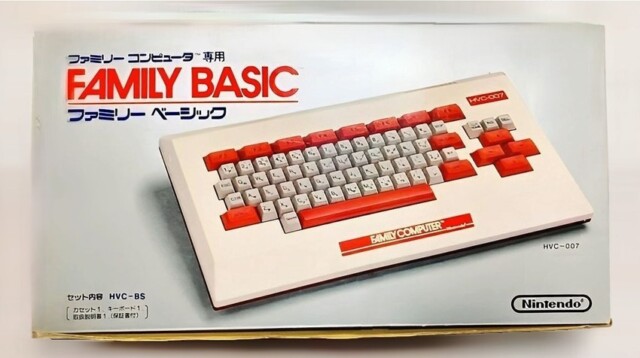

1985年になって、ファミコン周辺機器の世界はロボット時代に突入します。

当時の男子の心をくすぐった『ファミリーコンピュータ ロボット』。

1985年7月26日、『ファミリーコンピュータ ロボット(以下、ファミコン ロボット)』が発売されました。『ファミコン ロボット』は、ファミコンのゲーム画面に連動するロボットでした。

『ファミコン ロボット』は、専用ゲームソフト『ブロックセット』『ジャイロセット』を使用し、ロボットを遠隔操作します。逆にいえば、『ファミコン ロボット』単体では何もすることができません。

『ファミリーコンピュータ ロボット』の広告には驚きました。

(出典:BEEP_1985年11月号掲載広告)

『ファミコン ロボット』は単体で9800円、ロボットと同日発売の『ブロックセット』は4800円。8月13日に発売になった『ジャイロセット』は5800円でした。

ちなみに『ファミコン ロボット』もまたガンコントローラー同様、ブラウン管テレビの走査線を利用しています。ロボットの目の部分の受光部が走査線の光を検知し、動作します。ワイドテレビや液晶テレビでは動作させることはできません。

『ブロックセット』『ジャイロセット』以外に対応ゲームが出なかった『ファミコン ロボット』は、商業的には成功とはいえませんでした。

市場はこの頃から、「ファミコン本体が欲しければ『ファミコン ロボット』もセットで購入してね」と、在庫を処分したい商品などを本体と抱き合わせで販売をする悪質な店舗が増え、ちょっとした社会問題になりました。この時期にファミコン本体を買った人は、恐らく不必要なゲームとセットで購入させられた思い出があるのではないでしょうか。今となっては、いい思い出ですが(笑)。

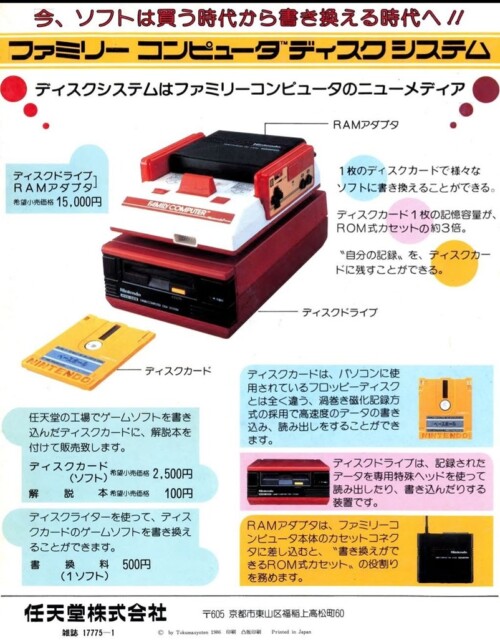

1986年2月21日、ファミコン用周辺機器として新たに登場した『ファミリーコンピュータ ディスクシステム』。『ディスクシステム』は「ディスクカード」と呼ばれる専用のディスクメディアにソフトウェアを書き込み、それを読み込むことでゲームをプレイすることができました。また、ハードウェアに波形メモリ音源を新たに搭載し、ファミコンのサウンド機能も拡張しました。

パソコンも含めて、保存メディはディスクの時代になりました。

(出典:ファミリーコンピュータマガジン 1986年1月号掲載広告)

この時代は、パソコンの保存メディアがカセットテープから続々とフロッピーディスクへと移行した頃で、最新のパソコンは標準でフロッピーディスクを搭載している機種が増え、磁気ディスク普及の時代を迎えます。

一方のファミコンはゲームがより高度になりつつあり、当時のROMカセットの容量は限界に近いものになっていました。「ディスクカード」は、ROMカセットに比べてコストが安く、大容量であり、かつ書き換え可能な便利なメディアで、当時のROMカートリッジに取って代わるゲーム供給メディアとして期待されました。

ファミコン本体に接続して使用するファミリーコンピュータ ディスクシステム』。

ちなみにディスクカードの容量は両面で896キロビット(112キロバイト)あり、当時の標準的なROMカートリッジの約3倍の容量を持っていました。ディスクカードは情報を書き込むこともできたため、ゲームプレイ途中のデータやハイスコアなどを記録できるといったメリットもありました。

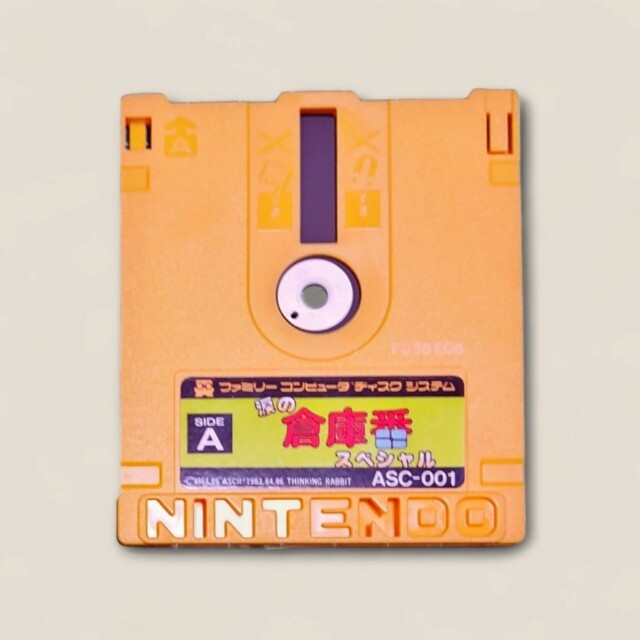

『ファミリーコンピュータ ディスクシステム』専用ディスクカード。

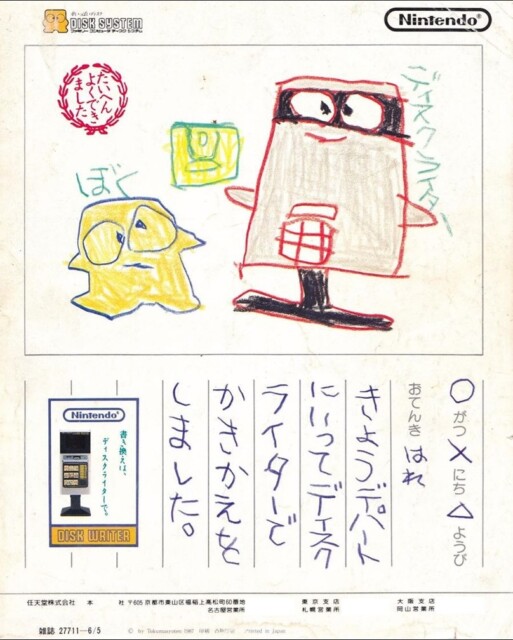

また、ディスクカードは、店頭等に設置されていた「ディスクライター」という専用機器で、ディスク内部のゲームを別のものに書き換えることができました。遊んでいるゲームに飽きたら、新しいゲームに書き換えてもらうことで(有料)、ディスクカードを無駄にせずに新しいゲームを手に入れることができました。

デパート、量販店、玩具屋さん等に設置されていた『ディスクライター』の広告。

(出典:ファミリーコンピュータマガジン 1987年6月5日号掲載広告)

その後、時代は半導体集積回路の容量は約2年で2倍になるというムーアの法則により進化したROMカートリッジの大容量化に伴い、ディスクカードの容量の優位性は完全になくなります。

『ディスクシステム』には、『ゼルダの伝説』『謎の村雨城』『バレーボール』等々、名作ゲームも数多く誕生しましたが、ハードウェアのスペックがあっという間に時代遅れとなってしまい、その人気は意外にも早く衰退してしまいました。

ファミコンブームは、1986年5月27日『ドラゴンクエスト』の登場でしっかりと日本の家庭に根付いた感が出てきました。それによって、ファミコン市場に参入するサードパーティーに、ファミコンでゲーム以外のこともしてみようという試みが出てきました。

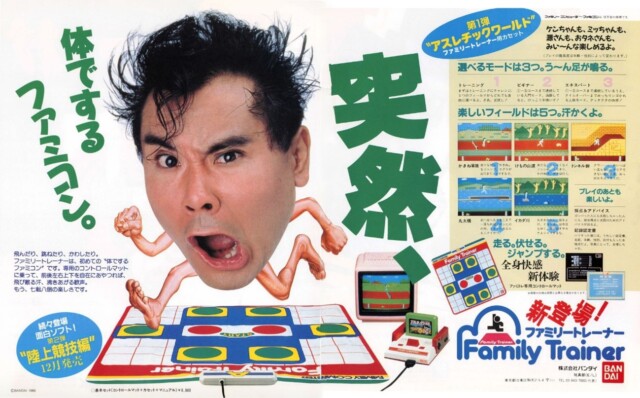

1986年11月12日、バンダイ(現:バンダイナムコエンターテインメント)は家庭でテレビ画面を見ながら運動ができる『ファミリートレーナー』を発売します。『ファミリートレーナー』は、ゲームに付属あるいは別売りの『マットコントローラー』を使って、足踏みをしたりジャンプをしたりなど、画面の指示に従い、体や足でマットを操作しながら運動を行う新しい試みのエンターテインメントでした。

「体でするファミコン」というコピーが印象的な『ファミリートレーナー』の広告。

(出典:ファミリーコンピュータマガジン 1986年12月5日号掲載広告)

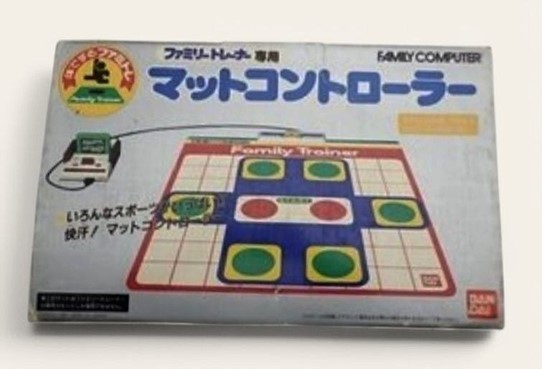

コントローラーだけ別売りの商品『マットコントローラー』もありました。

ソフトは『アスレチックワールド』『エアロビスタジオ』『突撃!風雲たけし城』など、ファミリートレーナー用カートリッジ全10タイトルが発売されました。

『ファミリートレーナー』はコントローラーの形こそ変わりましたが、現在もNintendo Switch等でも楽しむことができるロングセラータイトルとなりました。

一時期、立体視ブームで3Dテレビや立体視写真集などが流行ったことがありますが、ファミコンもそのブームに乗っかって、1987年10月21日に『ファミコン3Dシステム』を発売します(価格6000円)。人々は、なぜか数年に一度の周期で立体映像の魅力に取りつかれますよね。

なぜか数年に一度、立体視映像ブームがやってきますよね。

ゴーグル型『ファミコン3Dシステム』は、液晶シャッター方式による立体視。

『ファミコン3Dシステム』は、液晶シャッター方式による立体視を実現したゴーグル型周辺機器でした。通常のテレビ画面に左右独立した映像を高速で交互に表示し、それに連動してゴーグルの液晶シャッターが開閉することで、視差を利用した立体映像を楽しめるという仕組みです。

『ファミコン3Dシステム』に対応したゲームは、スクウェア(現:スクウェア・エニックス)の『ハイウェイスター』やコナミの『ファルシオン』など7タイトルほど出ましたが、『ファミコン3Dシステム』自体がそれほど売れなかったことと、7タイトル以降まったく対応ソフトが出なかったことから、自然消滅していきます。

1985年頃のゲームセンターは、まるで本物のバイクに乗っているかのごとくバイクレースが楽しめるセガの『ハングオン』のような体感ゲームが流行し始めます。『ハングオン』以降、ゲーセンの筐体は一時期巨大化方向に進みます。

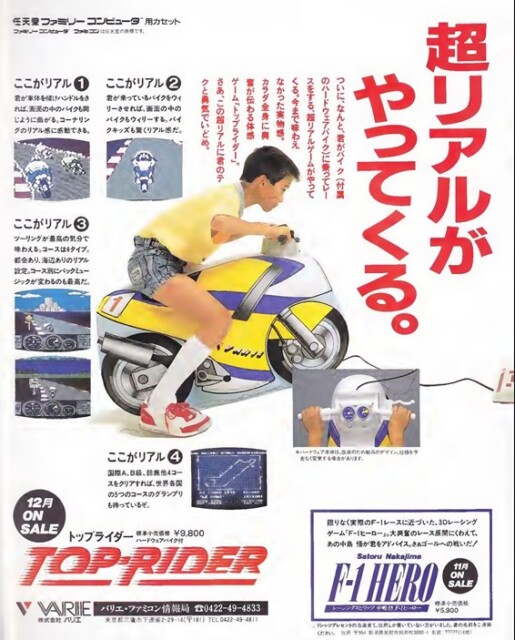

その流れはファミコン市場にも訪れます。それが、1988年12月17日に発売されたバリエ(現:レイアップ)のバイクレースゲーム『トップライダー』でした。

ファミコンにも体感ゲームの波が押し寄せてきました。

(出典:ファミコン通信 1988年10月7日号掲載広告)

『トップライダー』には写真にあるとおり、空気を入れて膨らませるビニール製のバイクとハンドル型のコントローラーが付属していました。それにまたがってゲームをプレイするのですが、残念ながらこのバイクは体重60キログラムまでという荷重制限があり、髙橋は実際に乗ったことはないんですが、インパクトはありましたね(本当はハンドル型コントローラーだけでもプレイできます)。まさに家で体感ゲームできる製品でした。

これは驚きの周辺機器ですよね。ナイスアイデアだと思いました。

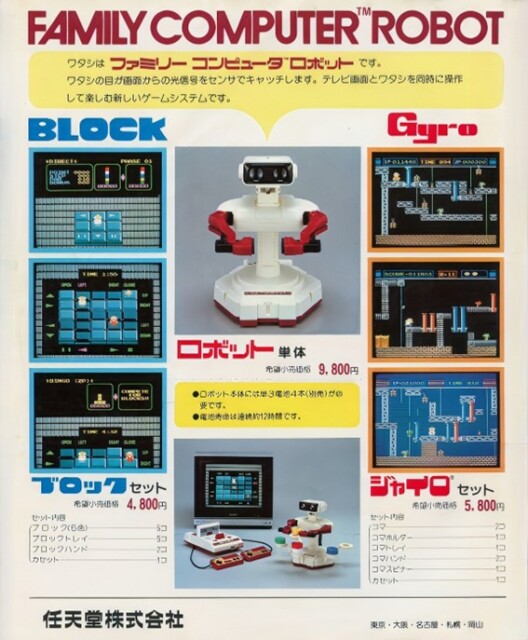

1990年代に入り、ゲーム機はスーパーファミコン(以下、スーファミ)世代へと移行しました。スーファミは、CPUの処理能力やグラフィックの解像度、ROM・RAMの容量などがファミコンと比べて大幅に向上。パソコンとの性能差も縮まり、むしろグラフィックやサウンドの面ではゲーム機のほうが優れている部分も多く見られるようになりました。

パソコンゲームの大ヒット作が家庭用ゲーム機へ移植されるようになり、ゲーム機にもパソコンと同様の機能を求める動きが強まっていきました。その象徴的な例が、1992年7月14日にスーパーファミコン向けに発売された任天堂の『マリオペイント』(価格1万450円)でした。

スーファミ初のマウス専用ソフト第1弾『マリオペイント』。

スーファミ初のマウス専用ソフト『マリオペイント』は、『スーパーファミコンマウス』とマウスパッドが同梱されたペイントツールです。マウスを使って、お絵描きや簡単な作曲、アニメーションの作成などができました。

当時、パソコンでグラフィックツールを使うには高額な費用がかかり、ましてや子供向けのソフトはほとんど存在しませんでした。そんな中、スーファミと『マリオペイント』を組み合わせれば、誰でも気軽に絵が描けるということで大きな話題になりました。また、マウスはもともとパソコン用の周辺機器というイメージが強く、ゲーム機でマウスが使えること自体も注目されました。

発売当初は、『スーパーファミコンマウス』は『マリオペイント』を購入しなければ手に入りませんでした。しかし、スーファミにパソコンゲームが移植される流れが出てくると、ペイントツール以外でもマウスが使えたら便利ではないかということから、『スーパーファミコンマウス』(価格3190円)は1992年12月28日に単体で売られるようになります。

別売りされた『スーパーファミコンマウス』はマウスとマウスパッドが付属。ソフトは別売り。

最近になって、個人的に購入しました。なんと新品でした。

『マリオペイント』発売後、日本ファルコムの『ロードモナーク』、イマジニアの『ポピュラスII』、パック・イン・ビデオの『スーパー倉庫番』、光栄の『スーパー信長の野望・全国版』など、『スーパーファミコンマウス』に対応するゲームは徐々に増えていきます。

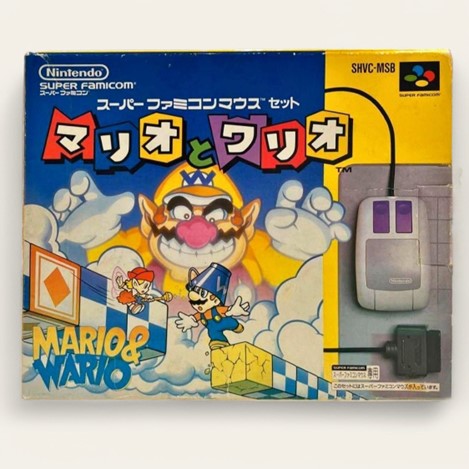

1993年8月27日には任天堂からマウス専用ゲーム第2弾『マリオとワリオ』が登場。『スーパーファミコンマウス』同梱パッケージ(価格1万450円)も発売されます。

スーファミマウス専用ソフト第2弾は『マリオとワリオ』のマウス同梱版。

『スーパーファミコンマウス』は、大きく注目されることはありませんでしたが、『マリオとワリオ』の発売を機に対応タイトルは増加し、イマジニアの『シムアント』やパック・イン・ビデオの『THE ATLAS』など、最終的には全118タイトルがマウスに対応しました。

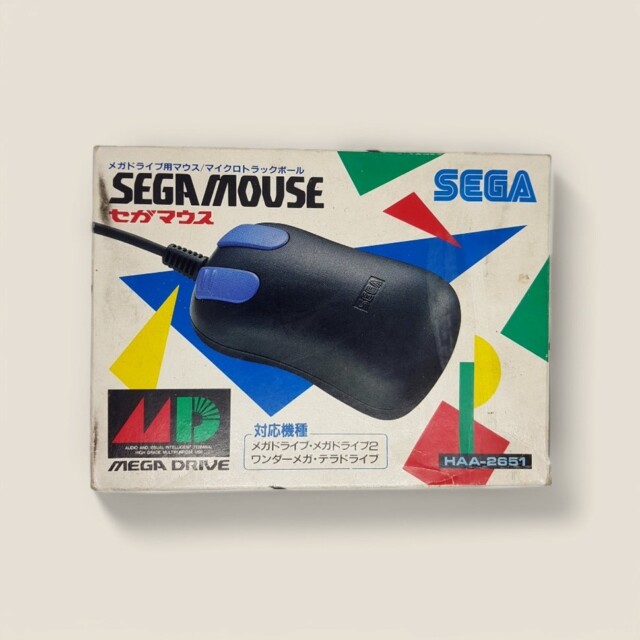

ゲーム機用のマウスは、スーファミ以外にもセガのメガドライブやNECホームエレクトロニクスのPCエンジンなど他のゲーム機にも飛び火しますが、特筆すべきは1993年4月23日に発売になったセガのメガドライブ専用マウス『セガマウス』ではないでしょうか。

他のゲーム機にもマウスブームが飛び火。

『セガマウス』(価格5000円)には、『雀皇登龍門』『ロードモナーク』『ライズ・オブ・ザ・ドラゴン(メガCD)』『笑ゥせぇるすまん(メガCD)』『シムアース(メガCD)』『スイッチ(メガCD)』などが対応していました。

メガドライブの色に合わせたデザインの『セガマウス』。

『セガマウス』に対応したゲームは、それほど多くはありませんでした。しかし、髙橋はたったこれだけの理由で『セガマウス』を購入しました。その理由がこちらの写真です。

トラックボールモードは、マウスをひっくり返して裏側で使用する。

『セガマウス』は、なんとひっくり返すことでトラックボールにもなりました。セガでトラックボールといったら、もうこれです。テンゲンのメガドライブ版『マーブルマッドネス』。

トラックボールモードでゲーセン気分を満喫。

トラックボールモードに対応したのは、(恐らく)『マーブルマッドネス』だけでしたが、このゲームをプレイするなら、絶対にトラックボールですよね。このアイデアは、好きでした。普段はマウスで、この時だけトラックボールになるなんて経済的ですよね。

ちなみに『スーパーファミコンマウス』も『セガマウス』も、今となっては定価が高いようにも感じますが、当時、パソコンのマウスは数万円~1万円弱という価格帯が普通でしたから、この価格はそれらよりも少し安いという印象でした。

ゲーム機用の周辺機器には、まだまだユニークで興味深いものがたくさんあります。しかし、今回はかなり長いコラムになってしまったので、最後に愛すべきジョイスティックの世界をサラリとお送りして終わりたいと思います。

1985年に発売された『ハドソン ジョイスティック』(価格3500円)は、ハドソンのファミコン版『スターフォース』に合わせて開発されたジョイスティックで有名です。

ファミコン版『スターフォース』と相性がよかった『ハドソン ジョイスティック』。

自分の記憶が曖昧な部分もありますが、『ハドソン ジョイスティック』はファミコン前面の外部端子に接続できる、世界初のジョイスティックだったと思います。操縦桿のような形状で、トップにはAボタンを搭載。特にシューティングゲーム向けに設計されたコントローラーであり、個人的にも歴史的に重要な製品だったと感じます。

この『ハドソン ジョイスティック』の発売を皮切りに、1985年にはファミコンの外部端子に接続できるジョイスティックが次々と登場し、周辺機器市場が広がっていきました。

ボタンしかないコナミの『ハイパーショット』(価格2000円)もこの年でした。

『ハイパーショット』も画期的な周辺機器でした。

『ハイパーショット』は、コナミの『ハイパーオリンピック』『ハイパースポーツ』専用のコントローラーです。ゲームでハイスコアを叩き出すには必須のコントローラーでした。1P用・2P用セットで販売されました。

次は、この広告を見てください。

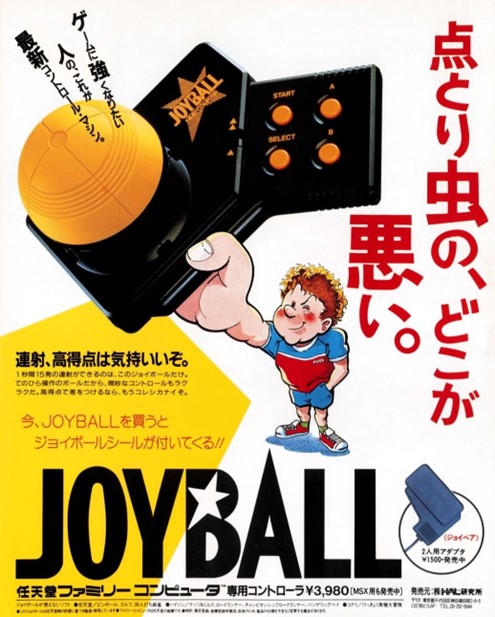

何カ月も続いた『ジョイボール』の広告。

(出典:ファミリーコンピュータマガジン 1986年7月4日号掲載広告)

1985年8月10日発売のHAL研究所の『ジョイボール』(価格3980円)は、ファミコンの十字キーにあたる部分がボール型の変わり種コントローラーでした。『ジョイボール』は、当時雑誌広告が何カ月も連続で掲載されていたので知名度も高く、ボール型という形状も不思議で、気になっていた方も多かった印象です。

我が家では、今も現役の『ジョイボール』。

『ジョイボール』には、連射機能という世界初の機能も搭載されていました。今となっては珍しくありませんが、髙橋の知る範囲では連射機能は『ジョイボール』が最初だったと思います(このあたり、もし違っていたらご指摘ください)。

そしてこの連射機能は、『ハイパーオリンピック』でも有効ということがのちにわかり、さらに注目されることになります(チートですが)。

通常、『ハイパーオリンピック』は連射機能のあるジョイスティック等は使用できないようになっていたのですが、手元のスイッチで連射機能が切り替えられる『ジョイボール』は、このスイッチを完全に切り替えずに中途半端に真ん中あたりにしておくと、なんと『ハイパーオリンピック』でも連射機能が働き、好記録が出てしまうという裏技が発見されたのでした。

ボールを握って操作する個性派ジョイスティック。

本来『ジョイボール』はボールの部分をしっかりと握ってプレイするのですが、それが難しいという意見も多かったジョイスティックでした。『ジョイボール』の達人たちはボールを握らずに、軽く指1本をボールの上部に置き、その指を軽く動かしてゲームをプレイするという操作スタイルを確立したというエピソードも有名です。

実はトップを指先だけでコントロールしたほうが使いやすい。

『ジョイボール』は、人それぞれに思い出のある周辺機器でした。

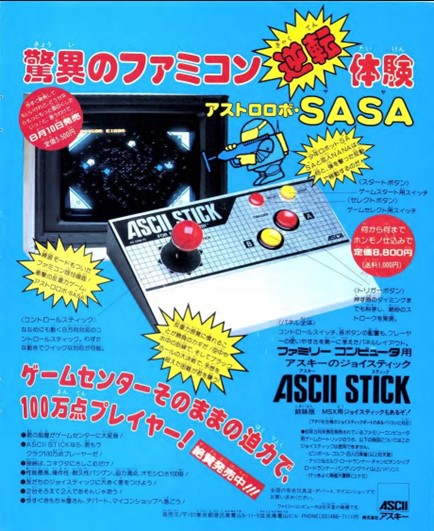

さて、個人的には『アスキースティック』(価格8800円)も見逃せません。

ゲームも充実して、本格的なジョイスティックが欲しくなった時期でした。

(出典:ファミリーコンピュータマガジン 1985年9月号掲載広告)

『アスキースティック』は、ジョイスティックやボタンのパーツが業務用と同等品というのがウリでした。他のジョイスティックに比べて価格がかなり高かったのですが、当時ゲーム業界で仕事をしていたプロに近いゲーマーたちは、こぞって『アスキースティック』を購入していたのが印象的でした。もちろん、髙橋も自社製品ながら当時は店頭で購入しました。

本格的なパーツで。超頑丈。操作性も最高。

ゲーセンと同じパーツを使ったジョイスティックブームは、『アスキースティック』から始まったといっても過言ではないでしょう。

最後は、変わり種の周辺機器を2つほど紹介して終わりにしましょう。

未開封なので使わずに眺めています。

まず一つは、1985年12月15日に発売されたタイトーの『ファミコイン』(価格200円)です。これは、ファミコンのコントローラーの十字キーに直接円盤型のパーツ(コイン)をテープで固定するという製品です。

これで操作性が本当に上がったかは定かではありませんが、『ファミコイン』は結構流行って、駄菓子屋さんなどで多数偽物を見かけました。中には500円玉を両面テープで貼って代用していた人もいましたが、500円玉を貼るよりは買ったほうが安いんじゃないかという説もありました。

そして、もう一つは1986年に発売されたバンダイの『スーパーコントローラー』です。

ファミコンコントローラーのカバーのような形状。

すいません、こちらはいくらで購入したか忘れてしまいました。ネットで調べてみたのですが定価がわかりませんでした。

『スーパーコントローラー』は、ファミコンのコントローラーに直接はめ込んで使用するタイプの周辺機器です。うまいことコントローラーにはまるようにできていて、ちょうど十字キーの部分に重なるように小さなスティックのパーツが重なります。

我が家のファミコンに装着。ゲームのスコアは変わらないかも。

はめ込むとこんな感じになるのですが、これまた『ファミコイン』同様、操作性が本当に上がったかどうかは定かではありません(笑)。

どうですか? どれもこれも、一周回って発売当時よりも今すぐ手に入れたいと思いませんでしたか。あまりにも古いものばかりなので手に入りにくいかもしれませんが、見かけたら迷わずコレクターズアイテムとして受け入れたいものばかりですよね。これは、レトロゲームファンのサガですよね……。はい、長くなりましたが、今回は以上です。

©Nintendo

©Nintendo・SHARP・Hu BASIC

©BANDAI

©ASCII

©HAL Laboratory

©VARIE

©SEGA

©ATARI GAMES ©TENGEN LTD.

「髙橋ピョン太のおニューもレトロも」他の記事はこちらから

「BEEP場外市場」他の記事はこちらから